Guide pour enquêter sur les crimes de guerre : génocide et crimes contre l’humanité

Lire cet article en

Des rescapés de l’attaque de Srebrenica par les Serbes apprennent que la « zone protégée » de l’ONU à Tuzla, en Bosnie, est tombée, en juillet 1995. Plus de 7 000 hommes, des Bosniaques, ont été tués, et des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de prendre la fuite au cours de cette attaque. Image : avec l’aimable autorisation de Ron Haviv, VII

Comment enquêter sur un génocide et des crimes contre l’humanité ? Deux journalistes primés ayant couvert des guerres donnent, dans ce nouveau chapitre du Guide pour enquêter sur les crimes de guerre de GIJN, leurs conseils pour faire un travail d’investigation que ce soit dans les jours qui suivent ou des années plus tard.

Note de la rédaction : cette partie est extraite du Guide de GIJN pour enquêter sur les crimes de guerre. Elle contient des détails sur la guerre et autres atrocités qui peuvent heurter. À la fin de ce chapitre, vous trouverez aussi l’interview de la journaliste Sheila Kawamara Mishambi, qui a couvert le génocide au Rwanda, réalisée par Olivier Holmey.

Je me souviens encore de la première fois que j’ai vu une personne accusée de crimes contre l’humanité admettre sa culpabilité devant un tribunal. J’étais journaliste depuis quelques années, et j’avais couvert des procès au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, qui se tenait sous l’égide des Nations unies, à La Haye, et à la Chambre chargée de juger les crimes de guerre en Bosnie. Mais, cette fois-là, c’était différent.

L’attitude de Vaso Todorovic me rappelait beaucoup celle des autres accusés que j’avais déjà observés : il était voûté sur son siège, les yeux rivés au sol, n’échangeant que rarement des regards avec les personnes qui étaient dans la salle d’audience, sursautant quand les greffiers ou les juges prononçaient son nom. Mais, une fois que les chefs d’accusation retenus contre lui ont été lus, l’accusation et la défense ont expliqué que l’ancien policier — l’une des premières personnes, en Bosnie, à avoir été inculpées du meurtre de musulmans bosniaques à Srebrenica en juillet 1995 — était disposé à reconnaître sa culpabilité.

La défense a avancé deux arguments pour que Todorovic ne soit condamné qu’à la peine minimum de cinq ans. Le premier était qu’il avait donné son accord pour témoigner dans chaque affaire de génocide en Bosnie-Herzégovine et pour confirmer que la consigne avait été donnée, de manière très claire, de ne laisser personne en vie à Srebrenica, près de deux semaines avant le début de l’attaque proprement dite. C’était un élément clé pour prouver le caractère systématique du crime de génocide lors des procédures contre d’autres suspects.

Le second argument reposait sur le fait que Todorovic lui-même ne semblait pas avoir eu d’intentions génocidaires à Srebrenica, mais qu’il avait plutôt participé à une attaque généralisée ou systématique lors de laquelle plus de 1 200 hommes et adolescents avaient été tués. Quand le procureur a amendé le chef d’accusation contre Todorovic — qui n’était plus de complicité de génocide mais, désormais, de responsabilité de crimes contre l’humanité, un chef d’inculpation moins grave — il a alors plaidé coupable.

Le bilan final du massacre de Srebrenica, qui a été commis par des militaires et des policiers bosno-serbes, s’est monté à plus de 7 000 hommes, tandis qu’environ 40 000 femmes, enfants et personnes âgées ont été chassés de chez eux. Une cinquantaine de personnes ont été jugées coupables à La Haye et dans les capitales des pays des Balkans occidentaux — Sarajevo, Belgrade et Zagreb — pour ces crimes, la très grande majorité l’ayant été pour les deux types de crimes les plus « organisés » au regard du droit pénal international : le crime de génocide et les crimes contre l’humanité.

Crimes de guerre

Le génocide a été érigé en crime juste après la Seconde guerre mondiale par une convention de l’ONU adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies en 1948. Ce crime, le plus abominable qui soit, en temps de guerre comme en temps de paix, est aussi le plus difficile à prouver. En effet, pour qu’il y ait génocide, il faut démontrer une « intention de détruire, ou tout, ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux » et que cette élimination ait eu lieu en tuant, en commettant des abus, en infligeant des conditions de vie insupportables, en empêchant les naissances ou en procédant à des transferts forcés d’enfants.

Les crimes contre l’humanité peuvent être commis en temps de paix, mais ils sont plus fréquemment observés en temps de guerre. Pour qu’il y ait crime contre l’humanité, les crimes majeurs comme les massacres, la torture, les abus et les violences sexuelles, entre autres, doivent avoir été commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre des civils. Il faut aussi que les auteurs de ces crimes soient conscients qu’il s’agit d’une attaque de plus grande envergure, et que leurs actes y contribuent d’une manière ou d’une autre.

C’est dans le Statut de Rome de 1998 que le crime de génocide et les crimes contre l’humanité sont le plus clairement définis en termes juridiques. Il s’agit du traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), et l’on retrouve aussi ces deux notions dans les codes pénaux de nombreux pays. Beaucoup d’États ont, depuis, légiféré en matière de crime de génocide, même si tous n’utilisent pas la définition de l’ONU. Les crimes contre l’humanité sont eux aussi passibles de peines, en vertu de nombreuses législations nationales, en particulier dans les États qui ont ratifié le Statut de Rome de la CPI.

Comme les définitions l’indiquent clairement, le crime de génocide et les crimes contre l’humanité présentent un caractère systématique et, par conséquent, il ne suffit pas de prouver que certains actes ont été commis. Ces deux types de crimes doivent faire partie d’un tout, souvent à grande échelle, et cela implique aussi de prouver que leurs auteurs avaient l’intention de commettre ces actes, ou savaient qu’ils allaient être commis. Dans le cas d’un génocide, par exemple, il faut démontrer que les auteurs avaient connaissance de l’existence d’un plan ou d’une politique explicite ou implicite. Même si plusieurs personnes témoignent de la brutalité de certains actes, cela ne peut pas constituer une preuve suffisante de génocide ou de crimes contre l’humanité. Les journalistes et les enquêteurs doivent aussi recueillir des éléments de preuve auprès des rescapés et des victimes. Une telle démarche est cruciale pour deux raisons.

Tout d’abord, comme, le plus souvent, ce sont les forces armées qui commettent un génocide ou des crimes contre l’humanité, ces unités et leurs responsables ne laissent que rarement derrière eux des documents révélateurs de leurs intentions. En fait, la preuve que des crimes ont été commis est souvent fournie par les témoignages de plusieurs personnes qui peuvent démontrer qu’il existait un plan ou une politique implicite ou explicite. Ensuite, les témoignages de nombreux rescapés peuvent mettre en évidence certaines récurrences en terme de modes opératoires ou de chronologies, qui peuvent être révélatrices de crimes commis de façon systématique contre un groupe de personnes particulier.

Les journalistes et autres enquêteurs devraient toujours :

- Prendre le temps de s’entretenir avec les rescapés et avec les personnes qui se trouvaient à proximité du lieu du crime, ou qui ont été les premières à arriver sur place.

- Recueillir des témoignages pour vérifier si les différents récits sont concordants. Ce principe est particulièrement important si vous enquêtez sur des crimes qui ont été commis il y a longtemps, mais il est aussi pertinent pour les reportages effectués en temps réel.

- Essayer de trouver des organisations de soutien aux victimes et aux rescapés pour pouvoir rencontrer le plus de témoins possible.

- Faire attention aux termes employés. Quand les journalistes réalisent des reportages sur des actes qui peuvent constituer des crimes de guerre, mais qui n’ont pas encore été jugés comme tels, ils doivent parler de crimes de guerre « présumés » ou « éventuels ». (Pour en savoir plus, reportez-vous au chapitre « Ce qui est légal dans le cadre d’une guerre »).

Interviewer des personnes traumatisées est un exercice difficile, qui ne doit en aucun cas être sous-estimé. Les journalistes doivent être conscients qu’évoquer un événement traumatisant peut avoir des conséquences psychologiques pour la personne interrogée. Mais écouter de tels récits peut aussi affecter les journalistes eux-mêmes. Le Dart Center for Journalism and Trauma (Centre Dart pour le journalisme et le trauma) et Zero Tolerance (Tolérance zéro) proposent des ressources utiles pour aider les journalistes à se préparer, mais il y a aussi un certain nombre de pratiques importantes que les journalistes peuvent adopter: interviewez la victime dans un endroit où elle se sentira en sécurité ; expliquez-lui les raisons de l’interview ; soyez attentif aux émotions exprimées par la personne que vous interrogez et, au besoin, interrompez l’interview ; ne lui posez aucune question qui pourrait lui donner l’impression de subir un interrogatoire ; et veillez à ce que la personne ait le sentiment de maîtriser la situation.

Il existe un grand nombre d’organisations non gouvernementales (ONG), nationales et internationales, et d’organisations de la société civile qui travaillent avec les rescapés, les victimes et les témoins. Lisez leurs rapports, demandez-leur de vous faire part de leurs constatations, et recueillez des informations. Les ONG suivantes et autres associations de ce genre peuvent constituer des ressources utiles : TRIAL International, la Commission for International Justice and Accountability (Commission pour la justice internationale et l’obligation de rendre des comptes) et la Clooney Foundation for Justice (Fondation Clooney pour la justice).

Rangées de crânes au Centre commémoratif du génocide de Murambi, au Rwanda, en 2009. Le centre, établi dans un ancien lycée technique, a été le théâtre du massacre de plus de 45 000 personnes qui y avaient trouvé refuge au cours des combats interethniques entre Hutu et Tutsi en 1994.

Les journalistes doivent se familiariser avec les organisations internationales qui répertorient les abus commis contre les droits humains en temps de guerre, comme Amnesty International, Human Rights Watch et les agences de l’ONU comme le Bureau de la prévention du génocide, qui publie des rapports sur la prévention du génocide et des actes abominables à caractère systématique, ainsi que le bureau du Haut-commissariat des Nations unies pour les droits de l’Homme. Il est également important d’être en contact avec les institutions internationales qui jouent un rôle crucial en recueillant des éléments de preuve, comme la Commission internationale pour les personnes disparues. Ces organisations disposent sur le terrain d’enquêteurs dont les témoignages peuvent contribuer à élaborer des reportages. En outre, leurs rapports sont utiles, dans la mesure où ils peuvent vous aider à démontrer, le cas échéant, le caractère systématique des crimes commis.

L’un des meilleurs conseils que l’on puisse vous donner, pour faire des reportages sur les génocides et les crimes contre l’humanité, c’est de bien connaître le droit international humanitaire, le droit relatif à la guerre et le droit pénal international, qui est le droit relatif à la responsabilité pénale individuelle pour les crimes internationaux les plus graves.

Il est très important de bien prendre en compte ces aspects si l’on veut être précis quand on évoque des crimes à caractère systématique qui peuvent, potentiellement, être classés comme relevant d’un génocide ou de crimes contre l’humanité. Mais aussi parce que les procès eux-mêmes sont l’occasion de recueillir des éléments de preuve, d’établir des liens entre les sites où des crimes ont été commis et leurs auteurs et, plus généralement, de comprendre dans quels contextes certains événements conduisent à des crimes.

Des poursuites peuvent être engagées contre des personnes pour génocide et pour crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale, mais cette instance juridique ne peut exercer sa compétence que dans certains cas, et dans les seuls pays signataires du Statut de Rome. Bien qu’un grand nombre de pays (notamment la Chine, Israël et les États-Unis) ne l’aient pas signé, la CPI est active et elle dispose d’un important service de ressources qui permet aux journalistes de s’informer sur la justice internationale. La Cour internationale de justice est quant à elle une juridiction distincte, qui ne traite que les affaires concernant la responsabilité des États. Elle peut juger les États (et non les personnes) responsables de violations du droit international, notamment pour génocide, mais pas pour des crimes contre l’humanité ou pour des crimes de guerre, ces crimes n’engageant que la responsabilité individuelle de leurs auteurs.

Les procès pour crimes internationaux — pour génocide et pour crimes contre l’humanité, mais aussi pour crimes de guerre, par exemple contre des civils et des prisonniers de guerre — sont souvent instruits par des tribunaux spécialisés qui sont soit internationaux, soit hybrides (à la fois nationaux et internationaux). C’est le cas, entre autres, du Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux, des Kosovo Specialist Chambers (Chambres spéciales pour le Kosovo) et du Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban. L’Union européenne a déjà annoncé qu’un système similaire va être mis en place pour juger les crimes de guerre présumés, comme le génocide et les crimes contre l’humanité, commis en Ukraine en lien avec l’invasion russe.

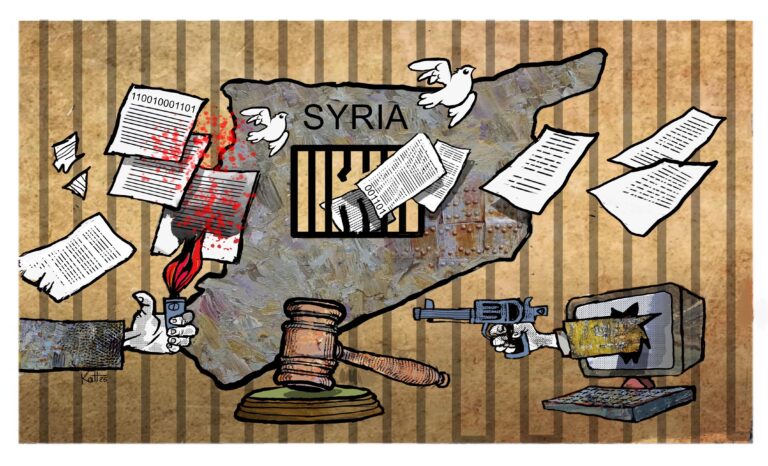

Enfin, les procédures pour crimes internationaux en temps de guerre (notamment pour génocide et pour crimes contre l’humanité) sont le plus souvent initiées au niveau local. Toutefois, en raison du principe de compétence universelle en matière de crimes internationaux, cela ne signifie pas que ces procédures se déroulent uniquement dans les pays où les atrocités ont eu lieu. Par exemple, des dizaines de procès pour crimes contre l’humanité sont actuellement instruits dans toute l’Europe, pour des crimes commis en Syrie, en particulier en Allemagne et aux Pays-Bas, où les accusés ou les victimes résident maintenant.

Les génocides et les crimes contre l’humanité étant des crimes à caractère systématique et nécessitant des connaissances juridiques particulières, les procédures qui se déroulent devant les tribunaux représentent une occasion unique pour avoir accès à des éléments de preuve, recueillir des témoignages et comprendre la difficulté d’identifier un mode opératoire récurrent démontrant le caractère systématique des crimes commis. Recueillir des éléments de preuve lors des procès de criminels de guerre, par exemple de responsables subalternes, peut y contribuer et, par conséquent, prouver que les échelons supérieurs peuvent être tenus pour responsables de crimes contre l’humanité ou de génocide.

Pour pouvoir recueillir le plus d’informations possible pendant ces procédures, les journalistes doivent affiner leurs méthodes et parfaire leurs connaissances des lois régissant ces procédures et ces tribunaux. Le manuel du reportage de l’Institute for War and Peace Reporting (Institut pour les reportages sur la guerre et la paix) représente une ressource précieuse pour réaliser des chroniques judiciaires performantes. Ce manuel propose des indications très utiles sur la façon dont les tribunaux fonctionnent, ainsi qu’un guide pratique pour couvrir les procès. Suivre les procès est la spécialité de certaines organisations. C’est le cas, par exemple, du Humanitarian Law Center (Centre de droit humanitaire) en Serbie, du Balkan Investigative Reporting Network (Réseau de journalisme d’investigation des Balkans) au Kosovo et en Bosnie-Herzégovine, ainsi que des organisations internationales spécialisées et des journalistes spécialistes des crimes internationaux. Enfin, il existe des juristes spécialisés en droit international humanitaire et en droit pénal international, et certains, comme le juriste américain Peter Robinson, publient des résumés des décisions de justice rendues récemment par des tribunaux internationaux, qui peuvent se révéler extrêmement utiles.

Dans les procédures concernant les crimes internationaux, les réquisitoires et les verdicts sont publics, et c’est aussi le cas de la plupart des audiences. Cela signifie que la très grande majorité des éléments de preuve seront aussi rendus publics, comme des ordres militaires ou des notes des services de renseignements, qui sont généralement difficiles à obtenir.

Cependant, les journalistes doivent redoubler de vigilance quand ils réalisent des reportages sur ces procès, et bien comprendre que certaines décisions de justice impliquent la confidentialité, pour ne pas dévoiler d’informations sur l’identité des témoins sous protection. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et d’autres tribunaux nationaux et internationaux qui instruisent des affaires de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre, peuvent accuser certains journalistes d’outrage à magistrat pour avoir révélé de telles informations.

Enfin, quand on enquête sur les génocides et les crimes contre l’humanité, il est important de garder à l’esprit que le caractère systématique de ces crimes est primordial et qu’il convient de démontrer des modes opératoires récurrents et spécifiques. Le manuel de l’Université d’Essex intitulé Reporting Killings as Human Rights Violations (Qualifier des massacres, en journalisme, de violations des droits humains) nous dit ceci : « On peut repérer des modes opératoires récurrents au sein d’une institution donnée (par exemple, une unité particulière des forces de sécurité, ou encore le personnel d’un poste de police), le type de personnes prises pour cible (des enfants, certains groupes ethniques, etc.), les circonstances dans lesquelles les massacres ont lieu (des hommes masqués enlèvent la victime à son domicile en pleine nuit, l’emmènent dans un fourgon banalisé, et son corps est retrouvé à quelques kilomètres de là plusieurs jours plus tard) ou encore la méthode utilisée pour donner la mort. Vous devez essayer de repérer de telles récurrences et mettre au point un système pour conserver des notes efficaces et claires afin de les illustrer. Vous pourriez créer une base de données et/ou un réseau avec d’autres ONG qui s’intéressent à des cas similaires. La mise en commun de ces informations donnera probablement davantage de poids à vos arguments. »

Les génocides et les crimes contre l’humanité sont, par nature, des crimes qui exigent de la main d’oeuvre. Plus les forces impliquées sont nombreuses, plus il est facile d’identifier des sources extérieures au régime militaire, qui peuvent se révéler des témoins utiles : les chauffeurs de camion, les médecins, les cuisiniers, le personnel d’entretien, etc. Cela signifie aussi que beaucoup d’institutions peuvent disposer des documents nécessaires pour apporter la preuve de certains abus, comme les agences nationales ou régionales, les ministères, les forces de police, les tribunaux, etc. Les lois sur la liberté de l’information peuvent aussi être invoquées systématiquement et sans relâche pour obtenir autant de preuves tangibles que possible.

Des volontaires enlèvent les corps de huit Ukrainiens qui auraient été exécutés par les Russes. Ils ont été découverts à l’arrière d’un bâtiment dans la ville de Boutcha quand les Russes ont quitté la zone, en 2022. Deux des victimes avaient les mains attachées derrière le dos. Photo : avec l’aimable autorisation de Ron Haviv, VII

Les procès pour génocide et crimes contre l’humanité s’inscrivent dans la durée. Il faut en effet du temps pour que ces affaires fassent leur chemin au sein des tribunaux, et les procès peuvent s’étaler sur des années. Par exemple, un procès instruit par les instances juridiques nationales en Bosnie dure en moyenne plusieurs années. Aujourd’hui encore, plusieurs décennies après Srebrenica, certaines affaires liées au génocide sont toujours en cours.

J’ai vu Todorovic et je l’ai entendu témoigner à de nombreuses reprises. En fin de compte, il a été condamné à une courte peine — six ans seulement — mais il est devenu, par la suite, un témoin à charge décisif dans une dizaine d’affaires, son témoignage précieux servant de base à de nombreuses condamnations.

Etudes de cas

Il existe différents types d’enquêtes sur les génocides et les crimes contre l’humanité. Certaines ont lieu dans les jours qui suivent, et elles permettent ainsi de faire toute la lumière sur des crimes peu après qu’ils ont été commis. D’autres, en revanche, sont publiées des années plus tard, et elles révèlent alors les noms des personnes suspectées, mais qui ne font pas l’objet de poursuites. Pour certaines enquêtes, des techniques de recherche en libre accès sont utilisées, tandis que d’autres reposent sur des interviews classiques et sur la collecte de documents pertinents.

Le génocide de Srebrenica

En analysant les dizaines de verdicts prononcés dans le cadre du génocide de Srebrenica, ainsi que des documents, des archives militaires ou autres témoignages, le Balkan Investigative Reporting Network in Bosnia and Herzegovina (Réseau de journalistes d’investigation des Balkans en Bosnie-Herzégovine, BIRN BiH, pour lequel je travaille) a identifié trois anciens commandants de la police militaire bosno-serbe, mentionnés par des témoins et dont les noms apparaissaient dans certains documents. Ils auraient été impliqués dans la capture, à Srebrenica, de musulmans bosniaques qu’ils auraient ensuite emmenés jusqu’à des sites d’exécution de masse, mais ils n’avaient jamais été inculpés. L’enquête montre quel rôle les unités de la police militaire ont joué dans ce massacre, et comment les commandants en question ont donné l’ordre à leurs subordonnés de placer en détention des civils musulmans et de les transférer vers des sites d’exécution. En plus de l’article, BIRN BiH a publié les preuves issues des dossiers judiciaires. En 2022, cette enquête a obtenu le deuxième prix Fetisov du journalisme dans la catégorie « Contribution exceptionnelle à la paix ». Deux ans plus tard – et c’est le plus important – l’un des commandants militaires, que l’on suspectait d’être impliqué, a été inculpé de génocide.

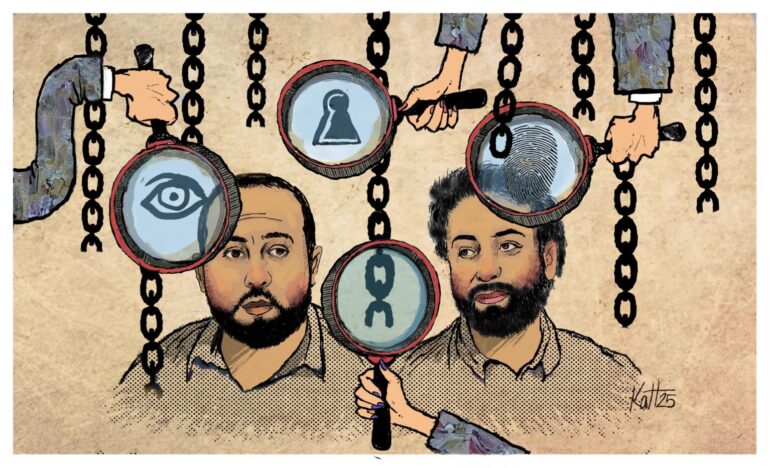

Frappes de missiles de croisière russes sur l’Ukraine

L’organisation Bellingcat est connue pour utiliser des techniques de recherche en libre accès afin de publier des enquêtes approfondies sur les zones de conflit. En 2022, Bellingcat a publié des enquêtes qui contredisent certains récits russes concernant l’Ukraine et révèlent les noms des personnes considérées comme responsables d’atrocités de masse. L’une de ses enquêtes les plus importantes porte sur les frappes de missiles de croisière russes sur l’Ukraine. Selon ces enquêtes, le groupe qui aurait effectué ces frappes fait partie du « Principal centre de traitement des données de l’État-Major » des forces armées russes, qui a ses bureaux au siège du ministère de la défense à Moscou et au siège de l’amirauté à Saint-Pétersbourg. Bellingcat a utilisé les métadonnées des téléphones portables pour démontrer que les contacts entre ces personnes et leurs supérieurs s’étaient multipliés peu de temps avant le grand nombre de frappes de missiles de croisière de précision russes qui ont fait des centaines de morts et privé des millions d’Ukrainiens d’électricité et de chauffage. Ce type d’enquête peut contribuer à démontrer le caractère systématique des crimes commis, et peut mettre en évidence des récurrences susceptibles de correspondre à des crimes contre l’humanité ou à un génocide.

Camps de détention de Ouïgours en Chine

L’été 2022, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l’Homme a publié un rapport détaillé qui décrit « l’ampleur de la détention arbitraire et discriminatoire de membres des communautés ouïgour et musulmane » dans la région de Xinjiang, en Chine, qui « pourrait constituer un crime international, en particulier un crime contre l’humanité ». Ces conclusions font suite aux enquêtes de journalistes qui ont duré des années et ont révélé l’horreur des sites de détention du gouvernement chinois, utilisés soi-disant pour lutter contre « de violents mouvements extrémistes et séparatistes ». En 2020, Megha Rajagopalan, Alison Killing et Christo Buschek ont figuré parmi les finalistes du prix Pulitzer pour leur série de reportages pour BuzzFeed News, dans lesquels ils révélaient un système tentaculaire de plus de 260 sites de détention construits depuis 2017. L’enquête a utilisé des techniques de renseignement en libre accès (OSINT). Alison Killing a mis à profit ses compétences en tant qu’architecte et analyste de données géospatiales, associées aux témoignages de rescapés recueillis par ses collègues, pour mettre en évidence le caractère délibéré et systématique du ciblage des musulmans et de leur incarcération par les autorités chinoises.

Focus : Les leçons de la couverture du génocide au Rwanda

Interview réalisée par Olivier Holmey

Quand Sheila Kawamara Mishambi a couvert le génocide au Rwanda, pour le quotidien ougandais New Vision, il s’agissait de sa première mission comme reporter de guerre. C’était aussi la dernière. Elle raconte à GIJN qu’elle a quitté le journalisme peu après : elle avait le sentiment qu’il lui fallait faire une coupure après avoir vu tant d’horreurs. « On n’oublie jamais ces images », dit-elle.

Elle ajoute que beaucoup de journalistes devront peut-être suivre une thérapie après un tel traumatisme.

Sheila Kawamara Mishambi a couvert le génocide au Rwanda en tant que correspondante à l’étranger. Image : Capture d’écran, Twitter

En se remémorant ce qu’elle a vécu quand elle a couvert les événements de 1994, Sheila Kawamara Mishambi estime que les correspondants à l’étranger, dont elle faisait partie, étaient trop dépendants du Front patriotique rwandais. Le FPR, qui luttait contre les forces gouvernementales génocidaires et qui était dirigé par l’actuel président rwandais, Paul Kagame, disposait d’un service de relations publiques bien rodé, dit-elle. Ce service a conduit des journalistes étrangers sélectionnés sur les sites de charniers, puis a guidé ces mêmes reporters pour qu’ils interviewent des personnes triées sur le volet qui avaient soi-disant été témoins des massacres, toujours en présence d’un représentant du FPR. « En tant que journalistes, nous étions tous contrôlés, » affirme-t-elle. « Le FPR était aux commandes ; c’était un problème majeur. Quand les journalistes insistaient pour poser des questions plus poussées, ils [les représentants du FPR] nous disaient : “Vous devez partir”. »

Elle garde de ces visites le sentiment aigu qu’on a voulu lui faire avaler un récit préparé à l’avance. Elle ajoute qu’en conséquence, elle s’est efforcée de préciser dans ses reportages qu’elle n’avait accès qu’à la version du FPR, et que des zones d’ombre subsistaient. « En temps de guerre, quand vous ne pouvez pas avoir la version de l’autre partie, il est probable que votre récit soit faussé, » dit-elle.

Au-delà des massacres dont on lui a parlé à l’époque — ceux qui ont été commis contre les Tutsi et contre les Hutu qui s’opposaient au défunt président Juvénal Habyarimana — des preuves sont apparues depuis au sujet des atrocités commises par le FPR au Rwanda et en République démocratique du Congo voisine. « Il a fallu des décennies pour découvrir ce qu’il était impossible de savoir en 1994 », ajoute-t-elle.

Elle ajoute que puisque le FPR traitait les journalistes comme, dit-elle, des « touristes qui suivaient le guide », elle n’aurait jamais pu brosser un tableau aussi exhaustif et nuancé que celui qui s’est peu à peu imposé depuis 1994. Elle estime qu’il s’agit là d’une véritable leçon de scepticisme et d’humilité pour les reporters qui couvrent les génocides : « En tant que journalistes, nous devons faire preuve d’ouverture et laisser de la place aux questions sans réponses. Que quelqu’un d’autre prenne le relais et continue de poser des questions. »

Traduit de l’anglais par Béatrice Murail.

Ressources complémentaires

Ce qui est légal dans le cadre d’une guerre

Les attaques contre des civils

Les violences sexuelles en période de conflit

Denis Džidić est le directeur exécutif et le rédacteur en chef du Réseau de journalisme d’investigation des Balkans (Balkan Investigative Reporting Network) en Bosnie-Herzégovine (BIRN BiH), un organe de presse qui a remporté en 2020 la distinction spéciale du Prix de la presse européenne (European Press Prize) pour ses reportages sur la guerre en Bosnie. Journaliste depuis 2006, il travaille pour l’Institut pour les reportages sur la guerre et la paix (Institute for War and Peace Reporting) à Sarajevo et à La Haye, où il enquête sur des questions de justice transitionnelle et couvre les procès pour crimes de guerre liés au conflit e 1992-1995 en Bosnie-Herzégovine.

Denis Džidić est le directeur exécutif et le rédacteur en chef du Réseau de journalisme d’investigation des Balkans (Balkan Investigative Reporting Network) en Bosnie-Herzégovine (BIRN BiH), un organe de presse qui a remporté en 2020 la distinction spéciale du Prix de la presse européenne (European Press Prize) pour ses reportages sur la guerre en Bosnie. Journaliste depuis 2006, il travaille pour l’Institut pour les reportages sur la guerre et la paix (Institute for War and Peace Reporting) à Sarajevo et à La Haye, où il enquête sur des questions de justice transitionnelle et couvre les procès pour crimes de guerre liés au conflit e 1992-1995 en Bosnie-Herzégovine.

Ron Haviv est directeur et cofondateur de la VII Foundation et cofondateur de l’agence de photos VII. Au cours des trois dernières décennies, il a couvert plus de 25 conflits et travaillé dans plus de 100 pays. Son travail, qui a remporté de nombreux prix, est exposé dans des musées et des galeries du monde entier.

Ron Haviv est directeur et cofondateur de la VII Foundation et cofondateur de l’agence de photos VII. Au cours des trois dernières décennies, il a couvert plus de 25 conflits et travaillé dans plus de 100 pays. Son travail, qui a remporté de nombreux prix, est exposé dans des musées et des galeries du monde entier.