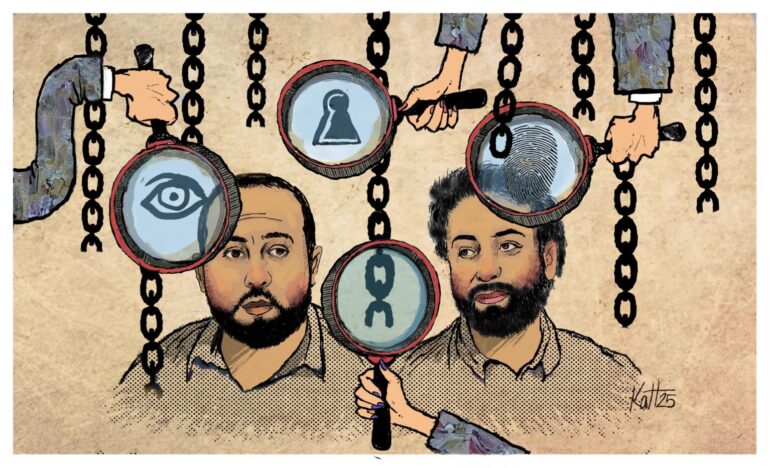

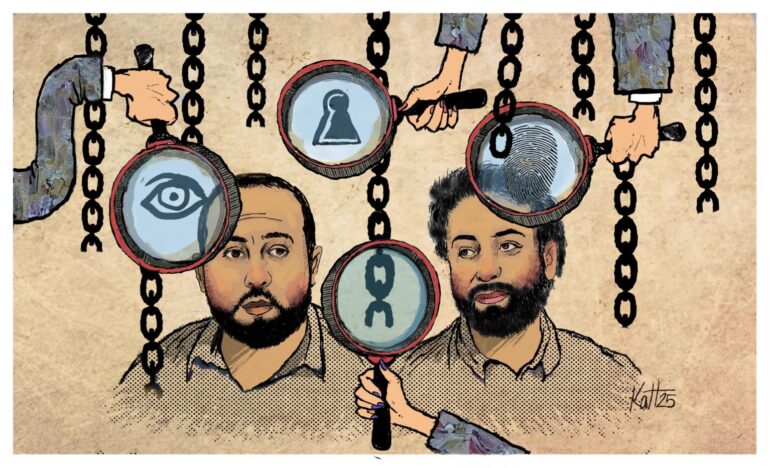

Illustration : Mwafaq Katt pour GIJN

Révéler des vérités en des temps difficiles : Le prix élevé du journalisme d’investigation en Afrique du Nord

Lire cet article en

Le journaliste marocain Soulaimane Raissouni a été arrêté devant son domicile à Rabat, la capitale du Maroc, en mai 2020. Le rédacteur en chef du journal Akhbar Al Yaoum était depuis longtemps une épine dans le pied des autorités marocaines, publiant des enquêtes sur la corruption et la répression de l’État, comme le scandale des primes salariales impliquant le ministre des finances et le trésorier général du pays.

Après avoir été détenu pendant un an sans procès, M. Raissouni a été condamné à cinq ans de prison sur la base d’accusations d’agression sexuelle non prouvées, que les organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse considèrent comme motivées par des considérations politiques – et que les autorités ont également utilisées pour détenir et condamner le journaliste d’investigation Omar Radi. « Ils ne se contentent pas de punir les journalistes », a déclaré M. Raissouni avant sa condamnation. « Ils s’en prennent à leur vie privée pour les briser. »

Son cas reflète le combat plus large des journalistes d’investigation en Afrique du Nord, où la liberté de la presse est en déclin rapide et où dire la vérité au pouvoir coûte de plus en plus cher.

La liberté de la presse en danger

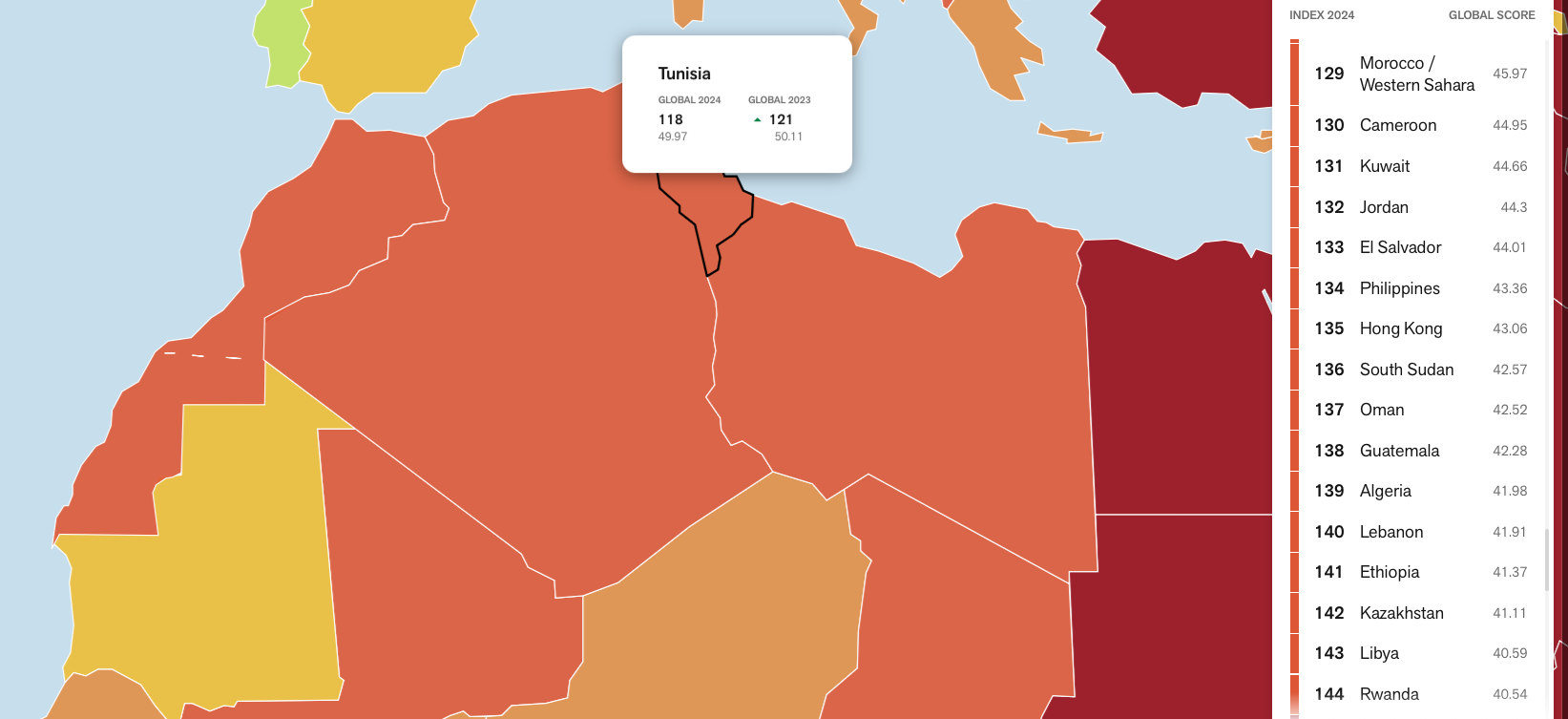

Le Maghreb, autrefois symbole de l’optimisme post-Printemps arabe, figure aujourd’hui parmi les environnements les plus hostiles au monde pour les journalistes. Selon le classement mondial de la liberté de la presse 2024 établi par Reporters sans frontières, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) reste la plus mal lotie au monde en matière de liberté de la presse, près de la moitié de ses pays se trouvant dans une situation « très grave ». La Tunisie, autrefois considérée comme un exemple de réussite démocratique, est passée du statut de pays « libre » à celui de pays « partiellement libre » après le coup de force du président Kais Saied en 2019, tandis que la Libye (143e), l’Algérie (139e) et le Maroc (129e) languissent dans les profondeurs du classement.

En Tunisie, le décret-loi 54, qui vise manifestement la cybercriminalité et les « fausses informations et rumeurs », est devenu – grâce à une formulation vague et à des peines sévères – une arme pour faire taire les critiques. Walid Mejri, rédacteur en chef d’Alqatiba, membre du GIJN, met en garde contre l’effet dissuasif que le décret a eu sur le journalisme d’investigation : « Les sources ont désormais peur de parler. Cette peur tue le journalisme d’investigation de l’intérieur ». Mejri explique que sous le régime de Saied, les journalistes qui couvrent la corruption ou les violations des droits de l’homme font l’objet d’intimidations et de menaces juridiques. « Auparavant, les gens s’exprimaient officieusement. Aujourd’hui, même cela est dangereux ».

Le recul de la liberté de la presse en Tunisie aggrave les difficultés rencontrées par les femmes reporters du pays, note Hanna Zbiss, journaliste d’investigation indépendante. « Il n’est pas facile d’être une femme journaliste en Tunisie dans le contexte du retour de la dictature, surtout si vous êtes une journaliste d’investigation… Nous sommes harcelées sur les médias sociaux et [sommes la cible d’agressions] pour avoir révélé la corruption et critiqué le régime politique », dit-elle. « Les attaques virtuelles affectent votre réputation et votre vie personnelle, pour vous réduire au silence et même minimiser votre présence dans les espaces publics. » Elle ajoute que si plus de la moitié des journalistes en Tunisie sont des femmes, seules quelques-unes ont accès à des postes de direction et sont sous-payées par rapport à leurs homologues masculins.

Une grande partie de l’Afrique du Nord se trouve en bas du classement mondial de la liberté de la presse 2024 de RSF. Image : Capture d’écran, RSF

Les outils de la répression : De Pegasus à la prison

Au Maroc, l’État s’est tourné vers la surveillance numérique pour museler la presse. Dans le cadre du projet Pegasus, Amnesty International, Forbidden Stories et 17 organismes partenaires du monde entier ont recueilli des informations sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus pour surveiller les journalistes, ce qui a permis aux autorités de recueillir des informations personnelles à utiliser dans le cadre de poursuites judiciaires motivées par des considérations politiques. L’enquête a été étayée par une fuite de plus de 50 000 enregistrements de numéros de téléphone choisis pour être surveillés. Avant leur arrestation, M. Raissouni et son collègue Radi faisaient partie des quelque 180 journalistes visés.

En Algérie, la répression du journalisme d’investigation a atteint des niveaux alarmants. « Depuis l’arrivée du président Tebboune, aucune grande enquête n’a été publiée », déclare Ali Boukhlef, journaliste indépendant. « Des journalistes comme Rabah Karèche et Belkacem Houam ont été emprisonnés simplement pour avoir fait leur travail », ajoute-t-il. Karèche, correspondant du journal Liberté, avait été arrêté après avoir fait un reportage sur les protestations de membres de la tribu touareg concernant dans une affaire foncière ; Houam a été emprisonné pour avoir rapporté que 3 000 tonnes de dattes algériennes exportées avaient été renvoyées de France parce qu’elles contenaient des produits chimiques nocifs.

La dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (LADDH) en 2022 illustre également le resserrement de la mainmise du gouvernement sur les libertés civiles. « Il n’y a plus d’espace pour le journalisme d’investigation en Algérie », ajoute M. Boukhlef. « La seule option est l’exil ».

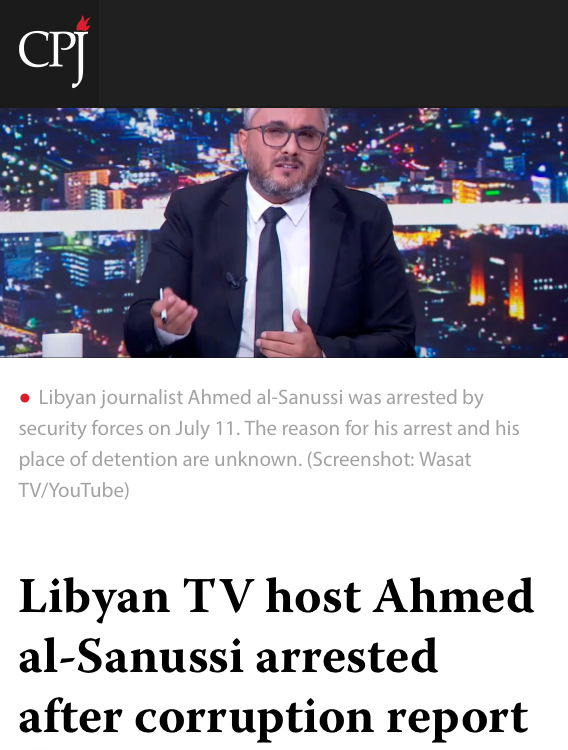

Après avoir diffusé un reportage sur la corruption, le journaliste libyen Ahmed Al-Senussi a été arrêté par les forces de sécurité du pays. Image : Capture d’écran, CPJ

En Libye, les journalistes naviguent dans un paysage encore plus dangereux. En l’absence d’autorité centrale chargée de protéger la liberté de la presse, les milices armées exercent un contrôle sur les médias. « Ici, les journalistes s’alignent sur les factions armées pour survivre », explique un journaliste libyen qui a demandé à rester anonyme en raison des conditions dangereuses dans lesquelles travaillent les reporters dans le pays. « Il ne s’agit pas de liberté de la presse, mais de survie ».

Le journaliste évoque un cas récent qui souligne les dangers auxquels sont confrontés les journalistes d’investigation : la détention puis la libération en 2024 du journaliste libyen Ahmed Al-Sanussi. M. Al-Sanussi, propriétaire du journal Sada, a été arrêté par les services de sécurité peu après son retour de Tunisie à Tripoli. Sa détention fait suite à l’arrestation de plusieurs journalistes de son journal après la publication de documents obtenus auprès de l’autorité libyenne de lutte contre la corruption, qui dénonçaient la corruption du gouvernement, notamment le détournement de dizaines de milliers de dollars liés à des transactions portant sur la fourniture de vaccins COVID-19.

Ayant accès à des fuites financières sensibles et ayant déjà révélé des cas de corruption à haut niveau, M. Al-Sanussi a été perçu comme une menace pour le pouvoir en place, ce qui l’a contraint à fuir le pays.

Résilience face à la répression

Les journalistes d’Afrique du Nord continuent de résister, trouvant des moyens de rapporter la vérité malgré les dangers auxquels ils sont confrontés. En Tunisie, le rédacteur en chef d’Alqatiba, Walid Mejri, explique comment les journalistes d’investigation ont été contraints de s’adapter. « Le paysage médiatique traditionnel s’effondre et le journalisme indépendant lutte pour survivre », explique-t-il. « Mais nous refusons de nous arrêter. Nous explorons d’autres modèles de financement, nous tirons parti des plateformes numériques et nous travaillons en collaboration pour nous assurer que les histoires essentielles atteignent le public, par exemple en travaillant sous l’égide d’organisations telles que l’ARIJ ou Article 19 afin d’étendre notre portée et notre impact. »

M. Mejri ajoute qu’en dépit de l’augmentation de la censure et des menaces juridiques, les journalistes s’orientent vers des méthodes innovantes pour dénoncer la corruption et les fautes professionnelles. « Nous avons appris à être stratégiques – certaines histoires sont trop dangereuses pour être publiées localement, alors nous trouvons des plateformes internationales pour les amplifier. »

Alqatiba, qui s’inscrit dans le cadre d’une vaste collaboration avec l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) et plus de 70 autres médias dans le monde, a mis au jour un réseau de chefs d’entreprise tunisiens, d’anciens responsables sportifs et de membres de la famille d’un ancien président qui possédaient des propriétés de luxe à Dubaï sans les avoir déclarées aux autorités tunisiennes. Les journalistes ont passé des mois à vérifier l’identité des personnes figurant dans un ensemble de données divulguées par le Center for Advanced Defense Studies (C4ADS), une organisation à but non lucratif, et à confirmer leur statut de propriétaire à l’aide de documents officiels, de méthodes de source ouverte et d’autres ensembles de données divulguées. Ces révélations, qui s’inscrivent dans le cadre de l’enquête Dubai Unlocked, ont conduit à des arrestations et à des poursuites pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.

Mejri a souligné l’importance de ces reportages dans un climat de plus en plus répressif : « Nous avons dénoncé la mauvaise gestion financière et forcé le gouvernement à agir. Ils ne peuvent pas faire taire toutes les voix, même s’ils essaient ».

Parmi les autres travaux marquants d’Alqatiba, citons une enquête sur un escroc présumé, qui a conduit la Banque centrale de Tunisie à geler ses fonds et à ouvrir une nouvelle enquête criminelle ; leur couverture des échecs de l’économie tunisienne a suscité une réaction publique de la part du président tunisien. Les enquêtes récentes portent notamment sur la faillite et la mauvaise gestion d’une compagnie aérienne tunisienne et sur la crise de l’industrie de l’huile d’olive, cruciale mais assiégée en Tunisie.

En 2024, le média indépendant Inkyfada, basé en Tunisie, a travaillé sur une enquête d’un an avec Lighthouse Reports, Le Monde, The Washington Post et d’autres partenaires pour découvrir le profilage racial et les pratiques d’expulsion ciblant les migrants et les réfugiés au Maroc, en Mauritanie et en Tunisie, ainsi que le rôle du financement de l’UE sous prétexte de la « gestion des migrations ». L’équipe de journalistes a interrogé plus de 50 survivants et analysé des dizaines de photographies, de vidéos et de témoignages pour documenter et géolocaliser les incidents de rafles dans les villes ou les ports de Tunisie. Dans une enquête menée conjointement avec le journal italien Internazionale, Inkyfada a révélé comment les migrants tunisiens sont expulsés d’Italie en secret et sans contrôle, et comment les compagnies aériennes ont participé à ce processus.

Le journaliste libyen décrit comment les journalistes d’investigation travaillent sous une pression extrême, en s’appuyant sur des canaux de communication sécurisés et des sources anonymes pour mener à bien leur travail.

« Nous partageons des informations par le biais d’applications cryptées, nous collaborons avec des reporters à l’extérieur du pays et nous publions des enquêtes sous pseudonyme si nécessaire », explique le journaliste. « Chaque enquête que nous publions est un risque calculé ». Le journaliste a cité une enquête sur le trafic d’armes qui a été largement partagé en ligne malgré les efforts du gouvernement et des milices pour l’étouffer. « La vérité trouve son chemin », insiste le journaliste. « Même dans les endroits les plus sombres, les gens continuent à la chercher. L’une de ces enquêtes, The Kornet Journey, a révélé comment des missiles antichars avancés pillés dans les stocks libyens se sont retrouvés entre les mains d’ISIS dans le Sinaï. L’enquête a retracé leurs itinéraires de contrebande et mis en évidence leur utilisation dans des attaques majeures, notamment la destruction d’un navire de guerre égyptien.

Au Maroc, l’emprisonnement de Soulaimane Raissouni est devenu un symbole de l’emprise croissante de l’État sur la presse. Son cas a eu un effet dissuasif sur les journalistes d’investigation marocains, dont beaucoup évitent désormais les sujets sensibles tels que la corruption ou la surveillance. « Il ne s’agit pas seulement de nous jeter en prison », a-t-il écrit un jour. « Il s’agit de s’assurer que personne n’ose prendre notre place ».

Une voie à suivre

L’avenir du journalisme d’investigation en Afrique du Nord dépend de plusieurs facteurs essentiels. Le plus urgent d’entre eux est la réforme juridique. L’abrogation de lois draconiennes telles que le décret-loi 54 de la Tunisie et les lois étendues sur la diffamation du Maroc est impérative pour sauvegarder l’intégrité et la liberté journalistiques. Sans changements juridiques systémiques, les journalistes continueront à travailler dans la peur, en naviguant dans un champ de mines juridique qui punit la révélation de la vérité.

La pression internationale est un autre mécanisme vital pour le changement. La communauté internationale doit demander des comptes aux gouvernements et imposer des sanctions aux États qui utilisent des technologies de surveillance à l’encontre des journalistes. Les accords commerciaux devraient être subordonnés au respect des normes en matière de liberté de la presse, afin que les partenariats économiques ne se fassent pas au prix de la réduction au silence des voies dissidentes.

Le journalisme d’investigation en Afrique du Nord est à la croisée des chemins. Les forces qui s’y opposent sont puissantes, mais la résilience de ses praticiens est indéniable. La question n’est pas de savoir si le journalisme survivra, mais si le monde soutiendra ceux qui risquent tout pour dire la vérité. Comme le dit Mejri : « Nous sommes attaqués, mais nous ne sommes pas vaincus. Le journalisme évolue et nous trouverons les moyens de continuer à raconter les histoires qui comptent. »

Par un récent après-midi radieux à Rabat, Soulaimane Raissouni – qui a été gracié et libéré en 2024 après son arrestation en 2020 – était assis devant son ordinateur portable, sirotant un expresso tout en tapant une chronique critiquant la mauvaise conduite de l’appareil de sécurité marocain. « J’écris parce que je dois le faire », a-t-il déclaré. « Si nous arrêtons, ils ne feront qu’intensifier leur autoritarisme et leur arbitraire.

Note de la rédaction : Imran Al Fasi est un pseudonyme. GIJN ne divulgue pas le véritable nom de l’auteur pour des raisons de sécurité. Il est un expert chevronné des médias et de la communication au Maghreb, avec plus de 20 ans d’expérience dans le journalisme, la surveillance des médias et la stratégie numérique. Il a beaucoup travaillé avec des organisations internationales, dirigeant des équipes axées sur la surveillance des médias sociaux, des projets d’enquête et la communication stratégique dans des environnements politiques complexes.