অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য নির্বাচনী গাইড: শুরু করবেন যেভাবে

আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:

সম্পাদকের মন্তব্য: এই গাইডটি ২০২৪ সালের নির্বাচন ঘিরে পরিমার্জন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। এটি মূলত ২০২২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। আগের সংস্করণের অধ্যায়টি এখানে পড়তে পারেন।

“২০২৪ সালের শেষেই আমরা বুঝতে পারব—গণতন্ত্র বেঁচে থাকবে, না ধ্বংস হয়ে যাবে।” পলিটিকো-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্যটি করেন নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী সাংবাদিক মারিয়া রেসা । এতে বিশ্বজুড়ে ২০২৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নির্বাচন ঘিরে অনেক ঝুঁকি আছে—যেমন: মিথ্যা তথ্য ছড়ানো, বিদেশি প্রভাব, ভোটারদের ভয় দেখিয়ে থামিয়ে দেওয়া, স্বেচ্ছাচারী শাসন বৃদ্ধি, দুর্নীতি, সংখ্যালঘুদের ভোট থেকে বাদ দেওয়া, আর সহিংসতা ও হুমকি-ধামকি।

গণতান্ত্রিক অবস্থা বিশ্বজুড়েই গত দুই দশকে ধীরে ধীরে খারাপ হয়েছে। ”নির্বাচিত শাসকও” স্বৈরাচারী হয়ে উঠেছেন— ধনী ব্যবসায়ী ও অন্য স্বৈরশাসকদের সঙ্গে অবৈধ আঁতাত করে ক্ষমতা আরও পাকাপোক্ত করছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সত্যের চেয়ে বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ভুয়া তথ্য আর ঘৃণামূলক বক্তব্য। আবার অনেক গণতান্ত্রিক সরকার অভিবাসনবিরোধী ভয় বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে মানুষের অধিকার আর সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণ করছে।

আরও খারাপ দিক হলো, বিশ্ব দেখেছে—একদিকে রাশিয়ার মতো স্বৈরাচারী দেশ ইউক্রেনের মতো একটি বড় ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক দেশকে আক্রমণ করেছে। অন্যদিকে, ইসরায়েলের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশও একটি স্বাধীন ভূখণ্ডে হামলা চালিয়ে সেটি দখল করে রেখেছে।

২০২৩ সালের বৈশ্বিক স্বাধীনতা সূচকে বলা হয়েছে, বিশ্বজুড়ে টানা ১৭ বছর ধরেই গণতন্ত্রের অবস্থা অবনতির দিকে যাচ্ছে। ছবি: ফ্রিডম হাউস

তবুও, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন ধরেই নির্বাচনী জালিয়াতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা আদায় করতে কাজ করেছে—আর হ্যাঁ, কখনো কখনো গণতন্ত্র রক্ষায় সরাসরি ভূমিকা রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৮ সালে #গুপ্তালিকস নামে পরিচিত একটি অনুসন্ধান সিরিজ দক্ষিণ আফ্রিকায় দুর্নীতিগ্রস্ত প্রেসিডেন্ট ও তার সহযোগীদের অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কয়েকটি গণমাধ্যম একসঙ্গে কাজ করে “স্টেট ক্যাপচার” বা রাষ্ট্রের দখল নিয়ে বিশাল এক দুর্নীতির চিত্র উন্মোচন করে, যা দেশটির গণতন্ত্রের জন্য সরাসরি হুমকি ছিল। এখানে দেখানো হয়, দেখায়, অনুসন্ধানী গণমাধ্যমগুলো সংসদীয় গণতন্ত্রে কীভাবে বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে—যেখানে মানুষ প্রেসিডেন্ট নয়, বরং একটি রাজনৈতিক দলকে ভোট দেয়। এমন ক্ষেত্রে, ধারাবাহিক অনুসন্ধান জনচাপ তৈরি করে যাতে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্যদের বাদ দিতে ও জবাবদিহিতামূলক সংস্কার আনতে শাসক দলকে বাধ্য করে।

প্রতিটি দেশের নির্বাচনের নিয়ম আলাদা। আর অনেক ক্ষেত্রেই তা দ্রুত বদলাতে থাকে। তবুও, এই পাঁচ-পর্বের গাইডে এমন কিছু সাধারণ হুমকির দিক তুলে ধরা হয়েছে যেগুলো অনেক দেশের নির্বাচনেই দেখা যায়। এতে নেপথ্যের অপরাধীদের কেলেঙ্কারি উন্মোচনের জন্য উপযুক্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি আর নতুন কিছু টুলস ও কৌশলও আলোচনা করা হয়েছে। অবশ্য কিছু দেশে—যেমন: রাশিয়া, ইরান, ভেনেজুয়েলা, আর আলজেরিয়াতে নির্বাচন হয় শুধু নামেই। সেসব দেশে কঠোর আইন ও স্পষ্টভাবে একপেশে রাজনৈতিক পরিবেশের কারণে জবাবদিহিতা বা বিরোধীদের নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা অংশ নেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও অভিজ্ঞ সম্পাদকরা বলেন, ওয়াচডগ সাংবাদিকদের উচিত এসব দেশে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো বারবার তুলে ধরা এবং ভোটারদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পৌঁছে দেওয়া। প্রয়োজনে ভিপিএন, নতুন সেন্সরশিপ এড়ানো যায় এমন অ্যাপস, কিংবা শর্টওয়েভ রেডিওর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব কাজ করতে হয়। মনে রাখতে হবে, স্বৈরশাসকদের পেছনে থাকা বিদেশি মদদদাতারা প্রায়ই নিজেদের দেশে জবাবদিহির আওতায় পড়ে। তারাও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস হতে পারে।

২০২৪ সালে বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশে নির্বাচন—যার মধ্যে রয়েছে নির্বাহী (লাল), আইনসভা (নীল), নির্বাহী ও আইনসভা উভয় (বেগুনি), গণভোট (হলুদ), এবং গণভোটসহ নির্বাহী ও আইনসভা মিলিয়ে (কালো) নির্বাচন। ছবি: উইকিপিডিয়া, ক্রিয়েটিভ কমনস

২০২৪ সালের বড় ও প্রভাবশালী নির্বাচনগুলোর মধ্যে রয়েছে: মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, রোমানিয়া এবং ভারতের নির্বাচন। এছাড়া ইউরোপীয় পার্লামেন্ট, সম্ভাব্যভাবে যুক্তরাজ্য, এমনকি সামরিক অভ্যুত্থান পরবর্তী দেশ যেমন মালি ও চাদে নির্বাচন হতে পারে।

তবে ২০২৪ সালের যেসব নির্বাচন ঘিরে বিশ্বজুড়ে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে, তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো বিশ্বের সবচেয়ে পুরনো গণতান্ত্রিক দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। এই নির্বাচনে রয়েছে জনতুষ্ট স্বৈরতন্ত্র, রাজনৈতিক সহিংসতা এবং সংখ্যালঘুদের ওপর হুমকি—যা শুধু যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য নয়, বরং বিশ্বের অনেক দেশ যারা যুক্তরাষ্ট্রকে শাসনব্যবস্থার অনুপ্রেরণা বা মিত্র হিসেবে দেখে তাদের জন্যও উদ্বেগের। যেহেতু সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প—যিনি অনেক ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্র ধ্বংসের চেষ্টা—তাঁরই একটি বড় দলের প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তাই সাংবাদিকদের প্রয়োজন অতিরিক্ত টুলস ও কৌশল ব্যবহার—যা শুধু প্রচারণার গণ্ডির ভেতরে নয় বরং বাইরের নানা জটিল বিষয় খতিয়ে দেখতে সাহায্য করবে। যেমন, এই ধরনের জনপ্রিয়তাবাদী প্রচারণা চলাকালীন আদালতের সিঁড়ি থেকে শুরু করে প্রতিটি ধাপে কী ঘটছে তা অনুসরণ করার জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের দরকার নির্ভরযোগ্য টুলস। দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো: লফেয়ার ব্লগ: এটি প্রতিদিন ট্রাম্পের বিভিন্ন ফৌজদারি মামলার অগ্রগতি ও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তার প্রার্থীতা সংক্রান্ত আইনি চ্যালেঞ্জগুলোর হালনাগাদ তথ্য দেয়। ডেমোক্রেসি টুলকিট: এটি হার্কেন, ইলেকশন এসওএস ও সেন্টার ফর জার্নালিজম অ্যান্ড ডেমোক্রেসি-এর তৈরি একটি অনুসন্ধানী রিসোর্স। এতে রয়েছে বিশেষজ্ঞদের ডেটাবেসসহ এমন অনেক টুল, যা শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, বিশ্বের অনেক দেশের নির্বাচন কাভার করার জন্যও উপযোগী।

প্রচলিত রাজনৈতিক সংবাদ প্রকাশ এবং অতিরিক্ত ব্যবহৃত হর্স-রেস অ্যাপ্রোচ নির্বাচনী হুমকি চিহ্নিত করা বা তা পরিমাপ করার জন্য যথেষ্ট নয়। এর পরিবর্তে স্বাধীন মিডিয়া ও ওয়াচডগ সাংবাদিকদের উচিৎ বেশি ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচন ঘিরে গভীর অনুসন্ধান চালানো। এছাড়া তাদের অ-গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষ থেকে আসা বহু-মুখী আক্রমণের বিপরীতে তথ্য, বাক স্বাধীনতার পাশাপাশি নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন সাহস, পরিকল্পনা, পারস্পারিক সহায়তা, সাহসী মানব সূত্র এবং নতুন ও উদ্ভাবনী টুলস—যা এই হুমকিগুলো মোকাবেলায় সাহায্য করবে।

রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত সমাজে কীভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রভাব ধরে রাখা যায়?

ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত সমাজ ঘিরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা অনেক সময় চিন্তিত থাকেন যে নির্বাচনে অনিয়ম নিয়ে বড় খবর প্রকাশ করলেও তা কোনো প্রভাব ফেলবে না বা পরিবর্তন আনতে পারবে না। কারণ বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকতার ওপর থেকে মানুষের আস্থা কমে গেছে। এছাড়া মানুষ তথ্য গ্রহণে পক্ষপাতিত্ব করে। যেসব তথ্য তাদের আগের ধারণার সঙ্গে মেলে তা গ্রহণ করে, আর যেগুলো তাদের প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে সেগুলো অস্বীকার করে। তবে গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করলে যেকোনো দেশে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের তথ্যগুলো গোষ্ঠীভিত্তিক তথ্যের সীমা পার করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে এবং প্রভাব ফেলতে পারে।

- আপনার তথ্যভিত্তিক ফলাফলগুলোকে ইনফোগ্রাফিকসে পরিণত করুন।

গবেষণায় দেখা গেছে, ভোটাররা লিখিত বা কথ্য ব্যাখ্যার বদলে স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত তথ্য থেকে নিজেই ‘সত্য আবিষ্কার’ করতে বেশি আগ্রহী। অভিজ্ঞ সাংবাদিক অ্যামান্ডা রিপলি জিআইজেএনকে বলেন, “স্বল্পমেয়াদি সমাধান হিসেবে: শুধু একটি ইনফোগ্রাফিক তৈরি করুন। খুব ভালো একটি গ্রাফিক থাকলে পাঠক মনে করে যে তিনি নিজেই তথ্য বিশ্লেষণ করে সত্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।”

- বিভিন্ন বার্তাকক্ষ যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিদেশি সংস্থার সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করুন। একাধিক সংবাদমাধ্যমে যদি একই তথ্যপ্রমাণ উপস্থাপন করা হয়, তাহলে নির্বাচনি অনুসন্ধানকে পক্ষপাতদুষ্ট বা প্রোপাগান্ডা বলে উড়িয়ে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এভাবে উৎসের বৈচিত্র্য ও দক্ষতার পরিসর বাড়ে এবং প্রতিটি প্রতিবেদনই পরস্পরকে একাধিক পাঠক শ্রোতার কাছে পৌঁছাতে সাহায্য করে। কারণ প্রচারণার ক্ষেত্রে এগুলো একে অপরকে সহায়তা করতে পারে।

- প্রতিবেদনের সঙ্গে একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা “কেন আমরা এই অনুসন্ধানটি বেছে নিয়েছি” যোগ করুন। মিডিয়া বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই ধরনের ব্যাখ্যা পাঠকের বিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে, ভুল তথ্যের দাবিকে প্রতিরোধ করে এবং ভোটারদের বোঝায় কেন বিষয়টি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

- সোর্স এবং পাঠকশ্রোতার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনা জরুরি। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সংবাদকক্ষগুলোকে অবশ্যই তাদের পাঠকদের কাছে জানতে চাওয়া উচিত: “আর কী বিষয়ে আপনি আমাদের থেকে জানতে চান?” তারা বলেন, ভালোভাবে শোনার জন্য সাংবাদিকদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বসে কথা বলা এবং সরাসরি প্রশ্নের বদলে ওপেন-এন্ডেড প্রশ্ন (যে প্রশ্নের উত্তর শুধু “হ্যাঁ” বা “না”-তে সীমাবদ্ধ থাকে না) অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

- উপহাসসূচক সুর পরিহার করুন। অনেক সময় শিরোনামের মধ্যে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণকে বর্ণনা করতে “অবাস্তব,” “অদ্ভুত,” বা “অযৌক্তিক” এর মতো অবজ্ঞাসূচক শব্দ ব্যবহার করা হয়। তবে গবেষণা বলছে, এই ধরনের সুর পাঠকদের একটি সংবাদমাধ্যম থেকে পুরোপুরি মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করতেও পারে।

- বিকল্প মিডিয়া ফরম্যাট ব্যবহার করে তরুণ ভোটারদের কাছে পৌঁছান। অনুসন্ধানী পডকাস্ট এবং স্মার্টফোনের জন্য তৈরি “স্ক্রলি-টেলিং” ধরনের গল্পগুলো তরুণদের মধ্যে প্রভাব ফেলতে দেখা গেছে—বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা প্রচলিত সংবাদমাধ্যম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

- দলীয় বিভাজন নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি ঠিক করুন। বিশ্বজুড়ে গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রতি মানুষের যে ঘৃণা রয়েছে বলে মনে করা হয়, বাস্তবে তা অনেক কম। সাংবাদিকদের এখানে বড় ভূমিকা রাখার সুযোগ রয়েছে—ভোটারদের সাক্ষাৎকার ও ইনফোগ্রাফিকের মাধ্যমে এই ভুল ধারণা ভাঙা সম্ভব। (যুক্তরাষ্ট্রে করা এক গবেষণায় দেখা যায়, ৪৯% ডেমোক্র্যাট ও ৪৭% রিপাবলিকান বিশ্বাস করেন, প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সদস্যরা কেবল তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণেই তাদের অপছন্দ করে। অথচ বাস্তবে মাত্র ১৮% ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকান একে অপরকে রাজনৈতিক কারণে অপছন্দ করে।)

হাঙ্গেরির শাসক দল ফিদেস-এর প্রচারণার একটি বিলবোর্ডে দেশটির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান (ডানে) — ২০২২ সালের সংসদ নির্বাচনের সময় যেখানে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে: “পেছনে নয়, সামনে চলুন!” ছবি: শাটারস্টক

“আমরা বনাম ওরা” ধরনের বিভাজনের মূল উৎস সাধারণ ভোটাররা নয়—বরং এটি আসে নির্লজ্জ রাজনৈতিক নেতা, তাদের সহযোগী ও মতাদর্শিক মিত্রদের কাছ থেকে। ১৯৭০ ও ৮০’র দশকে যেটিকে অনেক গবেষক “গণতন্ত্রায়নের তৃতীয় ঢেউ” বলে আখ্যায়িত করেছিলেন, এখন সেই গবেষকরাই সতর্ক করছেন এক “স্বৈরতান্ত্রিকতার তৃতীয় জোয়ার“ সম্পর্কে। এই জোয়ার থেকে স্বৈরাচারী নেতারা একে অপরের কাছ থেকে শিখে নিচ্ছেন কীভাবে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দুর্বল করতে হয়, দমনমূলক আইন প্রণয়ন করতে হয়, সহিংসতা ও ভীতি প্রদর্শনের কাজ অন্যের হাতে তুলে দিতে হয়, এবং কীভাবে তথ্যপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ বা দূষিত করতে হয়।

এই একই স্বৈরশাসকরা বিরোধীদের জন্য একটি বৈষম্যমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি করতে পারেন। যেমন, হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবান। যার দল ফিদেস ২০১০ সালে সংসদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তিনি দেশটির সংবিধান ব্যাপকভাবে পুনর্লিখন করেছেন। ভবিষ্যতের নির্বাচন নিজেদের পক্ষে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি ও তার দল সহজ পথ তৈরি করেছেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব দেশে স্বৈরশাসকেরা সামান্য ব্যবধানে নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন—যেমন পোল্যান্ডে— সেখানেও ধাপে ধাপে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো ভেঙে ফেলা সম্ভব। এর ফলাফল হতে পারে ঠিক ততটাই মারাত্মক। এইসব প্রক্রিয়া চলার সময় অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা তাদের জবাবদিহি করতে পারেন।

রাইজ মলদোভা কেস স্টাডি: নির্বাচনি কেলেঙ্কারি উদঘাটনের একটি পদ্ধতি

বৈশ্বিক ও স্থানীয় নির্ভরযোগ্য ডেটাবেস নতুন প্রশ্ন উত্থাপন, যোগসূত্র খোঁজা এবং তথ্য যাচাই করার দারুণ উৎস। তবে অনুসন্ধানী প্ল্যাটফর্ম রাইজ মলদোভার রুশ ভাষার সম্পাদক ভ্লাদিমির থোরিক জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচনি অনিয়ম সংক্রান্ত অধিকাংশ বড় অনুসন্ধান শুরু হয় মানবসূত্র বা ফাঁস হওয়া তথ্য দিয়ে এবং তা শেষ হয় ডেটাবেস অনুসন্ধান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ঘেঁটে দেখা ও ওপেন সোর্স টুল ব্যবহারের সমন্বয়ে। রাইজ মলদোভার অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি)-এর পূর্ব ইউরোপীয় অংশীদার ও জিআইজেএন সদস্য।

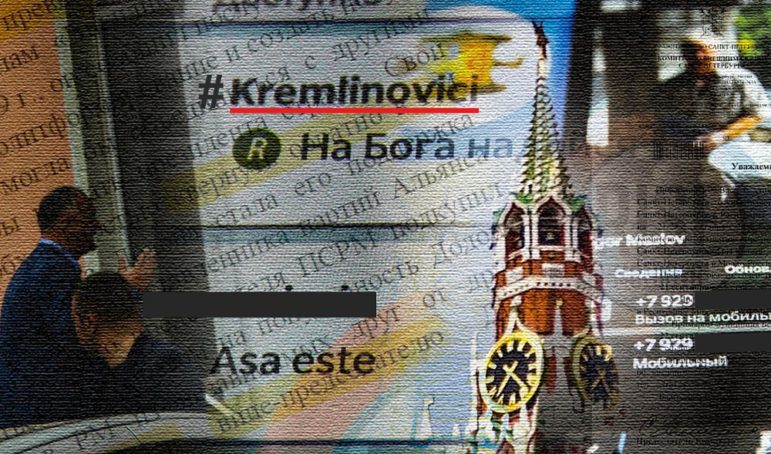

২০২০ সালে থোরিক ও তার দল “ক্রেমলিনোভিচ” অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরির সময় কার্যকর ওয়াচডগ পদ্ধতি অনুসরণ করেন, যা প্রায় সবখানেই প্রযোজ্য। থোরিক জানান, এটি শুরু হয়েছিল একটি বেনামী সূত্রের ফাঁস করা তথ্য দিয়ে। ওই ব্যক্তি রাইজ মলদোভার প্রকাশিত নির্বাচন সংক্রান্ত প্রতিবেদনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এরপর তারা বিশ্বস্ত সূত্রদের সাক্ষাৎকার নেয় এবং চেরনভ আর্কাইভস নামে একটি ডেটাবেস ও রাশিয়ান ডসিয়ের সেন্টারের সহায়তায় তথ্য যাচাই করে যৌথভাবে প্রতিবেদনটি তৈরি করে।

একটি ফাঁস হওয়া তথ্য দিয়ে শুরু করে রাইজ মলদোভার দল ২০২০ সালে মলদোভার তৎকালীন রাষ্ট্রপতির পুনঃনির্বাচন প্রচারাভিযানকে সরাসরি রাশিয়ান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসের সম্পৃক্ততার সঙ্গে যুক্ত করতে সক্ষম হয়। ছবি: স্ক্রিনশট, রাইজ মলদোভা

এই পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাইজ মলদোভার উদঘাটন করতে সক্ষম হয় যে, মলদোভার তৎকালীন প্রেসিডেন্টের পুনর্নির্বাচন প্রচারাভিযান এবং রুশ গোয়েন্দা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় ও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এছাড়াও, তারা নির্বাচনী আইন লঙ্ঘনের নানা প্রমাণ তুলে ধরে প্রেসিডেন্টের পরিবারের সঙ্গে রুশ করপোরেশনগুলোর একাধিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক চিহ্নিত করে এবং প্রেসিডেন্ট ভবন ও ক্ষমতাসীন দলের সদরদপ্তরে আসা আটজন রহস্যজনক ব্যক্তিকে শনাক্ত করে। যারা ছিলেন “নির্বাচনী প্রযুক্তিবিষয়ক পরামর্শক” এবং তাদের ক্রেমলিন থেকে পাঠানো হয়েছিল। রাইজ মলদোভার পক্ষ থেকে আরো তুলে ধরা হয় যে, দেশের ভেতরে দেওয়া কিছু ভাষণ ও প্রচারণামূলক স্লোগানও তৈরি হয়েছিল রাশিয়ার গুপ্ত বিদেশি প্রভাব ইউনিটের পক্ষ থেকে।

থোরিকের অনুসন্ধান সিরিজ ২০২৪ সালের নির্বাচনসহ ভবিষ্যতের নির্বাচনি কেলেঙ্কারির স্কুপ খোঁজার জন্য একটি কার্যকর কেস স্টাডি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ রয়েছে, যেমনঃ

- নির্বাচনি প্রচারণা, সিভিল সোসাইটি সংগঠন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আশপাশে মানবসূত্র তৈরি করুন।

- প্রার্থীদের আর্থিক ও রাজনৈতিক সংযোগ নিয়ে অনুসন্ধান করুন— এর জন্য সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওপেনকরপোরেটস ও আলেফের মতো ডেটাবেস ব্যবহার করা যেতে পারে। রাইজ মলদোভা ব্যবহার করেছিল চেরনভ আর্কাইভস নামের একটি ডেটাবেস, যা রুশ সূত্র থেকে ফাঁস হয়েছিল।

- আপনার সূত্র যেসব নির্বাচনসংক্রান্ত হুমকির বিষয়ে সতর্ক করছে—যেমন এই ক্ষেত্রে রাশিয়ান হস্তক্ষেপ — সেগুলো শনাক্ত করুন এবং সক্রিয়ভাবে গণতন্ত্রবিরোধী কর্মকাণ্ডের চিহ্ন খুঁজুন।

- নির্বিচারে সাহসী রাজনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশ করার মাধ্যমে হুইসলব্লোয়ারদের কাছ থেকে ফাঁস হওয়া তথ্য পাওয়ার পরিবেশ তৈরি করুন। সূত্রদের আস্থা বাড়াতে প্রোটনমেইলের মতো এনক্রিপটেড চ্যানেলের মাধ্যমে নথি গ্রহণ করুন এবং যোগাযোগের জন্য সিগন্যাল ব্যবহার করুন।

- আপনি যে ঘটনা নিয়ে অনুসন্ধান করছেন, তা ঘিরে রাজনৈতিক আলোচনা, ভুয়া তথ্য এবং সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে জানতে সোশ্যাল মিডিয়া সার্চ টুল ব্যবহার করুন।

- যেসব সমস্যা সৃষ্টিকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আপনি খুঁজে পান, তাদের সম্পর্কে ভালো সূত্র বা গভীর ধারণা থাকা সংবাদকক্ষ ও অলাভজনক সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করুন। রাইজ মলদোভা কাজ করেছে রাশিয়ান ডসিয়ার সেন্টার-এর সঙ্গে, যারা বিদেশি নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী ক্রেমলিন শাখার ব্যাপারে অনুসন্ধান করে।

- নিজেকে নির্বাচনী নিয়ম-কানুনে দক্ষ করুন—এই ক্ষেত্রে মলদোভার আইন এবং সেন্ট্রাল ইলেক্টোরাল কমিশনের নিয়মাবলী সম্পর্কে জানুন— এবং সম্ভাব্য নিয়ম লঙ্ঘনের বিষয়গুলো খুঁজে দেখুন।

- সরাসরি সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য মাঠে যান। নির্বাচনি সভা ও জনসমাবেশে প্রচারণার কাছাকাছি থাকা সম্ভাব্য অভ্যন্তরীণ সূত্রগুলোর সন্ধান নিন — যেমন চালক, রাঁধুনি, ও প্রচারাভিযানের আলোকচিত্রী। প্রচারণা কর্মীদের সঙ্গে অপরিচিত মানুষের মেলামেশার ছবি তুলে পরে তা বিশ্লেষণের জন্য সংরক্ষণ করুন।

- মুখ্য ব্যক্তিদের শনাক্ত ও চিহ্নিত করার জন্য ওপেন সোর্স টুল ব্যবহার করুন। থোরিকের দল “নির্বাচনি পরামর্শদাতা”দের খুঁজে বের করার জন্য পিমআইজ এবং ফাইন্ডক্লোন-এর মতো টুল ব্যবহার করেছিল—সোর্সরা যাদের চিনত না।

- কিভাবে ওই অব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি নির্বাচনের ফলাফল পরিবর্তন করতে পারে অথবা কীভাবে একই ধরনের কৌশল অন্য দেশে পূর্বের নির্বাচনে বিকৃতি ঘটিয়েছে—তা দেখানোর জন্য বিশেষজ্ঞ ও ডেটা বিশ্লেষকদের সাহায্য নিন।

“নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বড়সড় প্রকাশনার জন্য দরকার প্রাথমিক তথ্য, যেটা আপনি কোনো ডেটাবেসে খুঁজে পাবেন না—এর মানে হলো, ভালোভাবে সংযুক্ত মানবসূত্র বা কোনো ফাঁসের ঘটনা সন্ধান করুন,” ব্যাখ্যা করেন থরিক। তিনি আরো বলেন “তবে এর পাশাপাশি তথ্য যাচাই ও গভীর অনুসন্ধানের জন্য দরকার হয় ডেটাবেস। আর বিভিন্ন টুল দরকার হয় নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার জন্য।”যেমন, থরিক প্রাথমিক যে তথ্যটি পেয়েছিলেন, তাতে ছিল “ক্রেমলিনোভিচি” নামের একজন অনলাইন ব্যবহারকারীর আইডি, যেটি কৌশলগত যোগাযোগের জন্য মলদোভার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ব্যবহার করতেন। এরপর সেই তথ্য অনুসরণ করে রাইজ মলদোভা দলটি তাদের লক্ষ্যভিত্তিক অনলাইন অনুসন্ধান চালায়।

তবে ফাঁস হওয়া তথ্য সাংবাদিকদের হাতে পৌঁছাবে কীভাবে? থরিক বলেন, “হাতে হাতে দেওয়া ভালো, কারণ এতে কোনো ডিজিটাল চিহ্ন থাকে না।” তবে তিনি পরামর্শ দেন, “তথ্য নিজে সরাসরি না নেওয়াই ভালো—এর চেয়ে কোনো মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে নেওয়া নিরাপদ, কারণ সরাসরি যোগাযোগ করলে সোর্সের ঝুঁকি বেড়ে যায়।”

একজন রুশপন্থী প্রার্থীর পক্ষে বিদেশি হস্তক্ষেপের ভয়ংকর চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি থরিকের অনুসন্ধানে এটিও প্রমাণিত হয় যে, বিদেশি পরামর্শকরা মলদোভার কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধন না করে কাজ করায় দেশটির নির্বাচন আইন লঙ্ঘিত করেছে। এছাড়াও তিনি দেখান যে, রুশ পরামর্শ পাওয়ার পর থেকে ক্ষমতাসীন প্রার্থীর প্রচারণার কৌশলেরও ব্যাপক পরিবর্তন আসে।

এই ধারাবাহিক গাইডে যা পাবেন

যদিও প্রতিটি দেশের নির্বাচনী নিয়ম ও পরিবেশ আলাদা। জিআইজেএনের এই সংশোধিত ও হালনাগাদকৃত গাইডে বিভিন্ন কার্যকর টুল, কৌশল ও তথ্যসূত্র দেওয়া হয়েছে—যা শুধুমাত্র স্থানীয় উৎসের ওপর নির্ভর না করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের যেকোনো নির্বাচনের গভীরে যেতে সহায়তা করবে। যেমন, ভয়ভীতিমূলক প্রচারণা চালানো ওয়েবসাইটগুলোর পেছনে থাকা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে কিছু সহজ অনলাইন কৌশল রয়েছে। এছাড়াও এমন কিছু ওপেন সোর্স টুল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে ফেসবুকের রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন খোঁজা, পুলিশের রেডিও কথোপকথন শনাক্ত, চরমপন্থী ও গণতন্ত্রবিরোধী সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল পর্যবেক্ষণ, অবৈধ নির্বাচনী অর্থায়ন শনাক্ত, এমনকি বিপুল পরিমাণ ডেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ছেঁকে নেওয়াও সম্ভব হয়।

এই সামগ্রিক পরিচিতিতে, আমরা পরবর্তী ধারাবাহিক এবং আরও প্রযুক্তিগত অধ্যায়গুলোর একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেব এবং নির্বাচনী কেলেঙ্কারির স্কুপ খোঁজার জন্য উদাহরণসহকারে পদ্ধতি তুলে ধরব।

নির্বাচন বিষয়ক বিভিন্ন নতুন অনুসন্ধান টুল ও কৌশল

বিশ্বজুড়ে খ্যাতনামা সাংবাদিক ও নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের আমরা জিজ্ঞেস করেছি—নির্বাচন ঘিরে অনুসন্ধানে সাংবাদিকদের জন্য বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকর টুল ও কৌশল কোনগুলো। এই অধ্যায়ে আমরা কিছু নির্ভরযোগ্য ডিজিটাল টুল সম্পর্কে বলেছি—যেগুলোর বেশিরভাগ প্রচারণা কাজে সহায়ক হতে পারে, পাশাপাশি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান কৌশলের কথাও বলা হয়েছে। যা বিবেচনা করা উচিত। পাশাপাশি, আমরা আমাদের প্রধান নির্বাচনী অনুসন্ধান পদ্ধতি “দ্য পাব/ইউএ মেথড” এর বিস্তারিত পরিচিতিও দেব। এই পদ্ধতিটি নির্বাচনী ওয়েবসাইটের পেছনের লুকানো ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে সক্ষম। যা করার জন্য কীবোর্ডে “কন্ট্রোল-এফ” সার্চ নির্দেশনা দেওয়ার মতো সহজ ডিজিটাল দক্ষতা থাকাই যথেষ্ট।

নির্বাচনের প্রস্তুতি

এই অধ্যায়ে আমরা নির্বাচনের নিয়মাবলী বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় টুল ও পরামর্শের তালিকা দেব। এছাড়া কীভাবে আপনি নিজেকেসহ আপনার সোর্স ও তথ্যকে নিরাপদ রাখবেন তা শিখতে পারবেন। কীভাবে সূত্র ও তথ্যের সন্ধান করবেন—তা জানবেন। আমরা বিশেষজ্ঞদের মতামতও তুলে ধরব, যা থেকে জানা যায় বেশিরভাগ জাতীয় নির্বাচন আসলে পুরো দেশব্যাপী নয়, বরং কিছু নির্দিষ্ট জায়গা ও ইস্যু কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গভীর রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে প্রায় নিশ্চিতভাবে মাত্র ৫০টি রাজ্যের মধ্যে সাতটি রাজ্যের ফলাফল পরবর্তী রাষ্ট্রপতিকে নির্ধারণ করবে — এর অর্থ সাংবাদিকরা ওই কয়েকটি রাজ্য ঘিরে কেন্দ্রীভূত দুর্নীতি, মিথ্যা তথ্য এবং ‘অশুদ্ধ কৌশল’ অনুসন্ধানে মনোনিবেশ করতে পারেন। আমরা নির্বাচন অনুসন্ধান করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রবণতাও তালিকাভুক্ত করব, যার মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে “নির্বাচিত স্বৈরশাসকদের বিভিন্ন কৌশল”।

প্রার্থীদের অনুসন্ধান

জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচন করা রাজনীতিকদের সম্পর্কে সাংবাদিকদের ধরে নেওয়া উচিত যে—তাদের সম্পর্কে কিছুই জানা নেই। এই অংশে আমরা এমন কিছু কার্যকর টুল তুলে ধরবো, যা দিয়ে প্রার্থীদের অনলাইন ইতিহাস, গোপন সম্পদ এবং তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচিতদের খুঁজে বের করা যায়। পাশাপাশি, প্রার্থীদের পেছনের ইতিহাস যাচাই করার একটি অনুসন্ধান পদ্ধতির কথাও বলবো—যার উদাহরণ হিসেবে থাকবে ব্রাজিলের একটি তথ্যবহুল কেস স্টাডি।

রাজনৈতিক বার্তা ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের অনুসন্ধান

নির্বাচন ঘিরে সবচেয়ে প্রভাবশালী আলোচনাগুলো কোথায় হচ্ছে? রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের পেছনে কারা অর্থ দিচ্ছে, আর বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে কারা—এবং কীভাবে তাদের শনাক্ত করা যায়? এই অধ্যায়ে আমরা ধাপে ধাপে অনুসন্ধানের কিছু পদ্ধতি তুলে ধরব, যা ব্যবহার করে টেলিগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ ও এক্স (আগের টুইটার)-এর মতো প্ল্যাটফর্ম বিশ্লেষণ করা যাবে—যেখানে নাগরিকরা গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা থেকে শুরু করে অদ্ভুত সব ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এমনকি নির্বাচনী সহিংসতার ষড়যন্ত্র নিয়েও আলোচনা করে থাকেন।

রোয়ান ফিলিপ জিআইজেএনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক। তিনি আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সানডে টাইমসের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। বিদেশি প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বজুড়ে দুই ডজনের বেশি দেশে সংবাদ, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং সংঘর্ষ সম্পর্কিত প্রতিবেদন করেছেন।

রোয়ান ফিলিপ জিআইজেএনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক। তিনি আগে দক্ষিণ আফ্রিকার সানডে টাইমসের প্রধান প্রতিবেদক ছিলেন। বিদেশি প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বজুড়ে দুই ডজনের বেশি দেশে সংবাদ, রাজনীতি, দুর্নীতি এবং সংঘর্ষ সম্পর্কিত প্রতিবেদন করেছেন।