চীনা “গুগল ম্যাপ” ঘেঁটে জিনজিয়াংয়ের বন্দীশিবির অনুসন্ধান

সম্পাদকের নোট: গত বছর, জিনজিয়াংয়ে চীন সরকারের তৈরি ডিটেনশন সেন্টার নিয়ে ধারাবাহিক অনুসন্ধান প্রকাশ করে বাজফিড। এসব বন্দীশিবিরে উইঘুর ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের পাঠানো হয় “শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের” জন্য। বাজফিডের এই অনুসন্ধানের কেন্দ্রে ছিল বিভিন্ন ওপেন সোর্স ও জিওস্পেশাল বিশ্লেষণ। বাজফিডের সাংবাদিকদের সঙ্গে এই প্রকল্পে কাজ করেছেন স্থপতি অ্যালিসন কিলিং। এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন- পুরো কাজটি কিভাবে হয়েছে।

চীনের উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশ, জিনজিয়াংয়ে বন্দীশিবির গড়ে তোলার খবর জানাজানি হয় ২০১৭ সালে। এই ক্যাম্পগুলোর অস্তিত্ব জানিয়ে প্রথম রিপোর্ট করে রেডিও ফ্রি এশিয়া। সে বছরই, বাজফিড নিউজের চীন ব্যুরোর তৎকালিন প্রধান, মেঘা রাজাগোপালান গিয়েছিলেন জিনজিয়াং অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য তৈরি একটি বন্দীশিবিরে। তিনি ছিলেন এই ক্যাম্পগুলোতে যাওয়া প্রথম দিককার সাংবাদিকদের একজন।

এক বছর পর আমাদের দেখা হয় একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায়। রাজাগোপালান বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন জিনজিয়াংয়ে। সেই অঞ্চলের নানান বিষয় নিয়ে বড় বড় প্রতিবেদনও করেছেন। কিন্তু চীনা সরকার পরবর্তীতে তার ভিসা নবায়ন করতে অস্বীকৃতি জানায়। ২০১৮ সালের মাঝামাঝিতে এসে নিশ্চিত হয়ে যায়, জিনজিয়াংয়ে বেশ কিছু ডিটেনশন সেন্টার গড়ে উঠেছে এবং সেখানে প্রায় ১০ লাখের মতো মানুষকে আটক রাখা হয়েছে। নৃবিজ্ঞানী আদ্রিয়ান জেনজ দাবি করেছিলেন, সেই অঞ্চলে প্রায় ১২০০ বন্দীশিবির আছে। কিন্তু তখন পর্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল মাত্র কয়েক ডজনের।

শুরুতে, এসব ক্যাম্পের অস্তিত্ব নেই বলে দাবি করেছিল চীনা সরকার। কিন্তু ২০১৮ সালের শেষনাগাদ, তারা ঘোষণা দেয়: শিক্ষা ও কারিগরী প্রশিক্ষণের জন্য এসব কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। এরই মধ্যে, ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস-এর হাতে আসে ২০১৭ সালের কিছু ফাঁস হওয়া সরকারী নথিপত্র। সেখানে বলা ছিল: ক্যাম্প থেকে বন্দীদের পলায়ন ঠেকাতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্যাম্পগুলোতে সশস্ত্র পাহারার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় এসব নথি থেকে।

বন্দীশিবিরের কম্পিউটার মডেল। ছবি: স্ক্রিনশট

স্যাটেলাইট ছবি ব্যবহার করে চীনের বাইরে থেকে বিষয়টি নিয়ে অনুসন্ধান চালানো যায় কিনা – তা নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা শুরু করি। আমি পেশায় একজন স্থপতি ও নগর পরিকল্পনাকারী। ইউরোপে অভিবাসন নিয়ে একটি তথ্যচিত্র তৈরির প্রকল্পে আমাকে জিওস্পেশাল বিশ্লেষণ, স্যাটেলাইট ছবি ও কার্টোগ্রাফি নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। চীনের ভিসা না পাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই জিনজিয়াংয়ে গিয়ে রিপোর্টিং করার ক্ষেত্রে একটি প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। বাধা অবশ্য, চীনের রিপোর্টারদের জন্যেও কম নয়। জিনজিয়াংয়ে যাতায়াত নিয়ে অনেকরকম বিধিনিষেধ আছে, এবং সর্বত্রই আছে নজরদারি। বন্দীশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি থাকায় স্থানীয় সোর্সদের সঙ্গে কাজ করা নিয়েও তৈরি হয় নানা জটিলতা।

জিনজিয়াং প্রদেশের আকার ক্যালিফোর্নিয়ার প্রায় চারগুণ। এত বিশাল একটি জায়গাজুড়ে রিপোর্টিং করার বাড়তি চ্যালেঞ্জ আছে। পাশাপাশি আছে আটক হওয়ার সার্বক্ষণিক ভয়। সব মিলিয়ে, জিনজিয়াংয়ের বন্দীশিবির নিয়ে মাঠপর্যায়ে রিপোর্টিং করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তবে মাসখানেকের মধ্যেই আমরা এমন এক কৌশল বের করি, যা দিয়ে অনুসন্ধানের কাজটি সম্ভব মনে হতে থাকে।

অয়্যার্ড ম্যাগাজিনে আমি একটি লেখা পড়েছিলাম: বাইডু টোটাল ভিউ (চীনের গুগল স্ট্রিট ভিউ) থেকে কিছু ভবনের অস্তিত্ব যেভাবে মুছে দেওয়া হয়। তখনই মনে হয়েছিল, রাস্তার পাশ থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি ও কারখানার মতো বড় দালান মুছে ফেলা গেলে, বন্দীশিবিরের মতো বিতর্কিত ভবনগুলোর ক্ষেত্রেও একই কাজ করা হতে পারে। অন্যদিকে সেখানকার কয়েকটি বন্দীশিবিরের অস্তিত্ব সম্পর্কেও আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলাম। কারণ এমন বেশ কয়েকটি শিবিরে সাংবাদিকরা গিয়েছেন এবং ছবি তুলেছেন। এসব চিন্তা থেকে আমি বাইডু টোটাল ভিউয়ে সেই জায়গাগুলো দেখতে শুরু করি।

ক্যাম্পগুলোর আশেপাশে কোনো স্ট্রিট লেভেল ছবি পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি জায়গার ওপর জুম করার পর খেয়াল করি: স্যাটেলাইট ছবির কিছু অংশ ঠিকমত লোড হচ্ছে না। আগে থেকে চিহ্নিত একটি বন্দীশিবিরের স্যাটেলাইট ছবির জায়গাটিতে ফাঁকা, হালকা ধূসর কিছু টাইল বসানো আছে। আরো জুম করলে, সেই ফাঁকা টাইল ও স্যাটেলাইট ছবির টাইল; দুটোই গায়েব হয়ে যায়। সেখানে দেখা যায় সাধারণ কিছু রেফারেন্স ম্যাপের টাইলস। এগুলো দিয়ে সাধারণত সড়ক বা কোনো ভবনের সাধারণ কিছু কাঠামো দেখানো হয়। ফের জুম আউট ও জুম ইন করার পরও একই ঘটনা দেখা যায়। ক্যাম্পের জায়গায় ফাঁকা টাইলস, জুম করলে গায়েব। বেশ কয়েকটি চিহ্নিত বন্দীশিবিরের ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটার পর, মনে হতে থাকে: একটি কৌশল পাওয়া গেছে যা দিয়ে আমরা বাকি ক্যাম্পগুলোর নেটওয়ার্ক সনাক্ত করতে পারব।

আটকে রাখার গোপন ব্যবস্থা নীরিক্ষা

এই কাজের জন্য আমরা জোট বেঁধেছিলাম ডেভেলপার ও ডেটা বিশেষজ্ঞ ক্রিস্টো বুসচেকের সঙ্গে। তিনি এর আগে সিরিয়ান আর্কাইভের সঙ্গে কাজ করেছেন সেখানকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ডিজিটাল প্রমাণ সংরক্ষণের জন্য। আমরা শুরুতে ভেবেছিলাম বাইডুতে আমাদের যেসব ত্রুটিপূর্ণ টাইলসের দিকে নজর দিকে হবে, তার সংখ্যা হবে কয়েক লাখ। কিন্তু পরে দেখা গেল: সংখ্যাটি প্রায় ৫০ লাখের কাছাকাছি চলে গেছে।

এসব ত্রুটিপূর্ণ টাইলস দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভবন ও ভূমি ব্যবহারের চিত্র। এর মধ্যে আছে সোলার প্যানেল থেকে শুরু করে শিল্প-কারখানা, মিলিটারি ফায়ারিং রেঞ্জ, এবং অবশ্যই বিভিন্ন বন্দীশিবির ও কারাগার। আমরা এই ৫০ লাখের মধ্যে থেকে এমন জায়গাগুলো বেছে নেই, যেগুলো গড়ে উঠেছে শহরের আশেপাশে এবং যেখানে অবকাঠামোগত কাজ করার মতো রাস্তাঘাটের সংযোগ আছে। কারণ আমরা জানতাম: বন্দীশিবির এমন জায়গায় তৈরি করা হবে, যেখানে নির্মাণ সামগ্রী ও শ্রমিক পরিবহনের জন্য পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট থাকবে। এবং সেখানে বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা দরকার হবে। ফলে সেটি অন্যান্য বিদ্যমান অবকাঠামোর কাছাকাছিই নির্মাণ করার কথা। বন্দী ও শ্রমিকদের যাতায়াতের স্বার্থে রাস্তার ধারে এবং শহরের আশেপাশেই তাদের অবস্থান হওয়ার কথা। আমরা আগে থেকেই জানতাম: কয়েকজন বন্দী নিয়মিত এসব ক্যাম্প থেকে তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতেন। ফলে ক্যাম্পটি তাদের বাড়ির কাছাকাছিই হওয়ার কথা। এসব বিবেচনায় শেষপর্যন্ত আমরা সনাক্ত করি ৫০ হাজার জায়গা, যেগুলো আমাদের যাচাই করতে হবে। এবার আমরা এই জায়গাগুলো বিশ্লেষণের কাজ শুরু করি খুব নিয়মতান্ত্রিকভাবে।

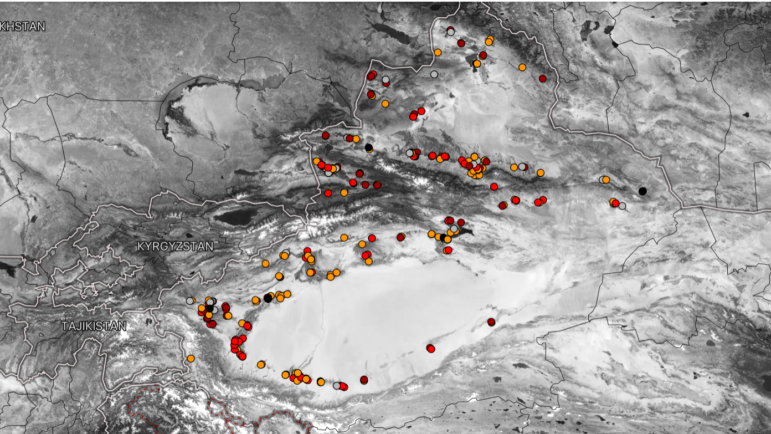

জিনজিয়াংয়ে সনাক্ত করা বন্দীশিবিরগুলো এভাবে ম্যাপের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়েছে। ছবি: স্ক্রিনশট

বাইডু ম্যাপের ত্রুটিপূর্ণ ১০ হাজার টাইলসের জায়গা যাচাই করে দেখতে আমাদের এক সপ্তাহ সময় লেগেছিল। এই কাজটির মধ্য দিয়ে আমরা দুটি জিনিস বুঝতে পারি। প্রথমত: বন্দীশিবির আছে বিভিন্ন ধরনের; তাদের কিছু পুরনো, আর কিছু নতুন যা কড়া নিরাপত্তা চাদরে মোড়ানো। কিছু জায়গায় পুরোনো স্কুলকেও বদলে ফেলা হয়েছে বন্দীশিবিরে। দ্বিতীয়ত: আমরা বুঝতে পারি কোন ধরনের জায়গায় এগুলো থাকার সম্ভাবনা বেশি। একটি সম্ভাব্য জায়গা ছিল শহর-প্রান্তের ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট। এই তথ্যগুলোর ফলে আমরা খোঁজাখুঁজির জায়গা আরো ছোট করে আনতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছি, জিনজিয়াংয়ের প্রতিটি কাউন্টিতে অন্তত একটি নতুন ক্যাম্প গড়ে উঠেছে। এই উপলব্ধিগুলো আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে খোঁজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। যদিও তখন পর্যন্ত আমরা একটি ক্যাম্পও খুঁজে পাইনি।

কোনো জায়গায় ক্যাম্প আছে কিনা, তা নির্ণয় করার জন্য আমাদের কিছু পদ্ধতি ছিল। আমরা অবশ্য জিনজিয়াংয়ে গিয়ে প্রতিটি জায়গা যাচাই করতে পারিনি। স্থানীয় কোনো সাংবাদিকের জন্যও কাজটি করা নিরাপদ বলে মনে হয়নি। তবে বন্দীশিবির হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, এমন কয়েক ডজন জায়গার তালিকা আমাদের হাতে ছিল। আমরা এসব তথ্য পেয়েছি বিভিন্ন পত্রপত্রিকার রিপোর্ট এবং কানাডিয়ান শিক্ষার্থী শন জাংয়ের কাজের মধ্য দিয়ে। দরপত্রের মতো সরকারি নথি ঘেঁটে তিনি বেশ কিছু ক্যাম্প সনাক্ত করেছিলেন।

এসব তথ্য মিলিয়ে আমরা ক্যাম্পগুলোর সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেছিলাম। যেমন, কাঁটাতারের বেড়া, উঁচু দেয়াল, গার্ড টাওয়ার ইত্যাদি। এসব বৈশিষ্ট্য দেখে আমরা অন্যান্য বন্দীশিবিরগুলোও সহজে সনাক্ত করতে পেরেছি। সেই এলাকায় গিয়ে তোলা কয়েকটি বন্দীশিবিরের ছবিও ছিল আমাদের কাছে। ফলে সেগুলোর সঙ্গে স্যাটেলাইট ছবি মিলিয়ে আমরা জায়গা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পেরেছি। আগেই জানা ক্যাম্পগুলোর অবস্থানই প্রধান ভূমিকা রেখেছে অন্যগুলো খুঁজে বের করতে।

প্রতিবেদনটি লেখার সময়, আমরা খুবই সতর্কভাবে পাঠকদের ব্যাখ্যা করেছি, প্রতিটি জায়গার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা কতখানি নিশ্চিত। সেই জায়গাটি নিয়ে কোনো প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য আছে কিনা? অন্যান্য গবেষকরা আরো প্রমাণ খুঁজে পেয়েছেন কিনা? প্রতিটি জায়গার ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট ছবির প্রমাণ কতটা যুক্তিযুক্ত? এই প্রক্রিয়ায় আমরা মোট ২৬৮টি ডিটেনশন কম্পাউন্ড (যেগুলোর বেশ কয়েকটিতে ছিল দুই বা তিনটি ক্যাম্প ও কারাগার) খুঁজে পাই। একই সঙ্গে আমরা দেখাতে সক্ষম হই: ডিটেনশন প্রোগ্রামে কত নাটকীয় পরিবর্তন হচ্ছে। শুরুর দিকে, পুরোনো স্কুল ও হাসপাতালের কাঠামো বদলে দিয়ে আটককেন্দ্র বানানো হয়েছিল। কিন্তু এখন চীনা সরকার অনেক উঁচু নিরাপত্তার স্থায়ী ভবন নির্মাণ করছে। বড় এই শিবিরগুলোর একেকটিতে ৪২,৫০০ মানুষকে বন্দী করে রাখা সম্ভব।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা বন্দীশিবিরগুলোর অবস্থান প্রসঙ্গে এবং আরো বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত চীনা দূতাবাস বলেছে, “জিনজিয়াংয়ের ইস্যুটি কোনোভাবেই মানবাধিকার, ধর্ম বা জাতিসত্ত্বার বিষয় নয়। এটি সহিংস সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্ন। এবং সেই অঞ্চলে লাখো উইঘুরকে বন্দী করা হচ্ছে- এটি একটি “ভিত্তিহীন মিথ্যা”।

দূতাবাসের পক্ষ থেকে আরো যোগ করা হয়েছে, “জিনজিয়াংয়ে কিছু কারিগরী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য: চরমপন্থী চিন্তাভাবনার শেকড় উপড়ে ফেলা, শিক্ষার মাধ্যমে আইনের প্রতি সচেতনতা বাড়ানো, কারিগরী দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। এগুলোর ফলে চরমপন্থা ও সহিংস চিন্তা দিয়ে আচ্ছন্ন ব্যক্তিরা দ্রুত সমাজে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। এই প্রকল্পকে “সন্ত্রাসবাদী অপরাধীদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রোগ্রামের” সঙ্গে তুলনা করে চীনা দূতাবাস বলেছে, এগুলো যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যসহ অন্য আরো অনেক দেশে হয়ে থাকে।

এই প্রতিবেদন সম্পর্কে মন্তব্য চেয়ে বারবার যোগাযোগ করা হলেও সাড়া দেয়নি চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বাইডু।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের দলটি নতুন গড়ে তোলা বন্দীশিবিরগুলো চিহ্নিত করেছেন। এগুলোর আকার-আয়তন এবং সেই অনুযায়ী সেখানকার বিভিন্ন জায়গায় কত মানুষ থাকতে পারে তা নির্নয় করেছেন। ছবি: স্ক্রিনশট

দলের কোন সদস্য কী ধরনের কাজ করবেন, তা অনুসন্ধানের শুরুতেই স্পষ্টভাবে ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটি শুরুর সময়, সবচে বেশি কাজ করেছেন ক্রিস্টো। তিনি এমন একটি অনলাইন ডেটাবেজ টুল বানিয়েছিলেন যেখানে আমরা ম্যাপ থেকে পাওয়া সম্ভাব্য বন্দীশিবিরের অবস্থান সংগ্রহ করে রাখতে পারব এবং সেগুলো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সেই ডেটাবেজে জমা করতে পারব। টুলটি তৈরি হয়ে যাওয়ার পর, আমি শুরু করি জিওস্পেশাল বিশ্লেষণের কাজ। এখান থেকে পাওয়া যায় ক্যাম্পগুলোর অবস্থান। আর সেই তথ্য যোগ হতে থাকে ডেটাবেজে।

মেঘা মনোযোগ দিয়েছিলেন সাবেক বন্দীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার দিকে। আমরা সব সময় নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছি এবং কে কী ধরনের নতুন তথ্য পাচ্ছে, তার ওপর ভিত্তি করে আমাদের কাজ সাজিয়েছি। কোন জায়গাগুলোয় নতুন ক্যাম্প বানানো হচ্ছে বা সাবেক কোনো বন্দীকে কোন ক্যাম্পে রাখা হয়েছিল – এর মধ্যে কোনো ধরন লক্ষ্য করলে আমরা ডেটাবেজে নতুন ফিচার ও ফিল্ড যোগ করেছি। গল্পটি লিখতে বসার সময় এই ভিন্ন ভিন্ন দক্ষতাগুলোর সমন্বয় অনেক কাজে দিয়েছে। আমার খুঁজে পাওয়া ডেটা দিয়ে দেখানো গেছে: কত বিস্তৃত জায়গাজুড়ে এসব বন্দীশিবির গড়ে তোলা হয়েছে। এবং বন্দীদের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে: সেখানকার বাস্তব মানবিক পরিস্থিতি।

আমরা আশা করছি: আমাদের এই কাজ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে। কিছুদিন আগপর্যন্তও, নীতিনির্ধারকদের কাছে জিনজিয়াংয়ের এসব নিপীড়ন নিয়ে বিস্তারিত তথ্য ছিল না। এই পরিস্থিতি এখন ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গ এবং মানবাধিকার নিয়ে কাজ করা আইনজীবীরা বলেছেন, আমাদের কাজের মাধ্যমে তারা নতুন অনেক কিছু জানতে পেরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে এখন একটি বিল পাসের চেষ্টা চলছে, যেখানে জিনজিয়াংয়ের সেসব কারখানা থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করা হবে, যেখানে বাধ্যতামূলক শ্রমের চর্চা জারি আছে। আর এই অভিযোগ মিথ্যা কিনা, তা প্রমাণের দায় থাকবে কোম্পানির কাঁধে।

আরো পড়ুন

স্যাটেলাইট ছবি কোথায় পাবেন এবং কীভাবে ব্যবহার করবেন?

নির্বাসিত সাংবাদিকরা যেভাবে টিকিয়ে রেখেছেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা

স্যাটেলাইট ছবিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে ৯টি অনুসন্ধান

অ্যালিসন কিলিং একজন স্থপতি এবং ওপেন সোর্স ও জিওস্পেশাল অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ। তিনি পরিচালনা করেন কিলিং আর্কিটেক্টস নামের একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা স্থাপত্যবিদ্যা ও নগর পরিকল্পনার দক্ষতা-কৌশল কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে অনুসন্ধান চালান। তাদের কাজের মধ্যে আছে: নগরে নজরদারির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অভিবাসন প্রক্রিয়া ও বন্দীশিবিরের গোপন নেটওয়ার্ক উন্মোচনের মতো নানান বিষয়।

অ্যালিসন কিলিং একজন স্থপতি এবং ওপেন সোর্স ও জিওস্পেশাল অনুসন্ধানে বিশেষজ্ঞ। তিনি পরিচালনা করেন কিলিং আর্কিটেক্টস নামের একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে তারা স্থাপত্যবিদ্যা ও নগর পরিকল্পনার দক্ষতা-কৌশল কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন সামাজিক ইস্যু নিয়ে অনুসন্ধান চালান। তাদের কাজের মধ্যে আছে: নগরে নজরদারির ব্যবস্থা থেকে শুরু করে অভিবাসন প্রক্রিয়া ও বন্দীশিবিরের গোপন নেটওয়ার্ক উন্মোচনের মতো নানান বিষয়।