Image: Nyuk for GIJN

एशिया में डेटा पत्रकारिता : मीडिया, समुदाय और साक्ष्यों के नए रिश्ते

इस लेख को पढ़ें

एशिया में पत्रकारिता के सामने कई चुनौतियां हैं। कुछ देशों में सूचनाओं तक पहुंच आसान नहीं। कहीं मीडिया को राजनीतिक दबावों से गुजरना पड़ रहा है। कई मीडिया संगठनों के पास संसाधनों का भी अभाव है। इसके बावजूद पत्रकार अपने मूल मिशन पर कायम हैँ। एशिया की डेटा पत्रकारिता में लगातार नवाचार हो रहा है। मीडिया संगठनों ने कहानी सुनाने के नए तरीके खोज निकाले हैं। भारत, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस में उत्कृष्ट डेटा पत्रकारिता के उदाहरण देखने को मिले हैं। सरकारों तथा कंपनियों के डेटा का शानदार तरीके से उपयोग करके पत्रकारों ने तमाम चुनौतियों से निपटने के विविध तरीके आजमाए हैं।

एशिया क्षेत्र में पत्रकारिता के लिए चुनौतियां स्पष्ट हैं। डेटा की उपलब्धता बेहद खराब है। सरकारों को पारदर्शिता नापसंद है। मीडिया की स्थिति कमजोर है और अनुदानों पर उनकी निर्भरता है। लेकिन उनमें खबरें लिखने के तरीकों की अद्भुत रचनात्मकता है। विजुअल आर्ट से लेकर एआई चैटबॉट और शिक्षण कार्यशालाओं तक, हर मामले में शानदार काम हो रहा है। इससे पता चलता है कि एशिया में डेटा पत्रकारिता केवल चार्ट और डैशबोर्ड तक ही सीमित नहीं है। अब मीडिया, समुदायों और साक्ष्य के बीच नए रिश्ते भी बन रहे हैं।

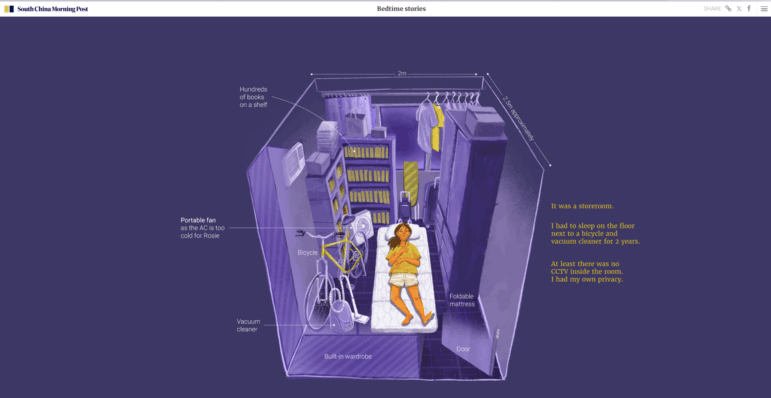

इस वर्ष के सिग्मा पुरस्कारों में यह रचनात्मकता स्पष्ट रूप से देखने को मिली। इसमें कई एशियाई मीडिया संगठनों को शॉर्टलिस्ट किया गया। जैसे, मैकरांगा मीडिया, अल जज़ीरा, कॉन्टिनेंटलिस्ट, रॉयटर्स (सिंगापुर) , कॉमनवेल्थ मैगज़ीन , द रिपोर्टर (ताइवान), इंडिपेंडेंट फ़िलिस्तीनी मीडिया के साझेदार। वर्ष 2025 के पोर्टफोलियो विजेताओं में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट शामिल था। इसने हांगकांग के घरेलू सहायकों के छिपे हुए समुदायों और उनके अवैध निर्माण पर गहन चित्रात्मक जानकारी प्रदान की । सिग्मा जूरी ने ‘विजुअल स्टोरीज की एक उल्लेखनीय श्रृंखला’ के रूप में इस परियोजना की सराहना की।

हांगकांग के घरेलू कामगार। एससीएमपी की सिग्मा पुरस्कार विजेता डेटा श्रृंखला की एक तस्वीर। ये लोग तंग कमरों में रहते हैं। उनकी निजता बहुत कम है। चित्र : स्क्रीनशॉट

जवाबदेही के लिए धैर्य ज़रूरी है

जीआईजेएन के सदस्य इंडिया-स्पेंड की स्थापना ब्लूमबर्ग टीवी इंडिया के पूर्व प्रधान संपादक गोविंदराज एथिराज ने की थी। उनकी यह पहल वर्ष 2011 में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान दौरान सामने आई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही की स्थापना करना है। इसे भारत में पहली डेटा पत्रकारिता पहल के रूप में देखा गया। इसके पत्रकारों और संपादकों ने एक दशक से भी ज़्यादा समय तक शासन, स्वास्थ्य, लिंग, जलवायु और आजीविका पर नज़र रखी हुई है। इन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि आंकड़े क्या दिखाते हैं, और क्या नहीं दिखाते।

“डेटा तक पहुंच और उसकी विश्वसनीयता प्रमुख समस्या है। हमें अक्सर काफी विलंब से मिले अधूरे डेटासेट और बदलती कार्यप्रणाली का सामना करना पड़ता है। हमें पारदर्शिता को सीमित करने वाले प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ता है।” प्राची साल्वे (रिसर्च मैनेजर, इंडिया-स्पेंड) कहती हैं।

इसके बावजूद, इंडिया-स्पेंड ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) का भरपूर उपयोग किया है। इससे मिले आंकड़ों का विशेषज्ञों के साथ सत्यापन किया जाता है। इसके बाद व्याख्यात्मक और इंटरैक्टिव दृश्य डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कोशिश रहती है कि नागरिक स्वयं निष्कर्षों का उपयोग कर सकें।

इस तरह की सख्ती का व्यावहारिक प्रभाव पड़ा है। फ़ैक्टरी सुरक्षा पर उनकी जांच का उदाहरण देखें। सरकारी आंकड़े खुद बताते हैं कि 2017 और 2020 के बीच पंजीकृत फ़ैक्टरियों में औसतन हर दिन तीन श्रमिकों की मृत्यु हुई। यहां इसका ग्राफ़िक देखें। यह कहानी सिर्फ़ भयावह आंकड़े तक सीमित नहीं रही। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस खबर का स्वतः संज्ञान लिया। किसी अन्य पक्ष की याचिका के बिना कानूनी कार्रवाई की गई। राज्य सरकारों को नोटिस जारी किए गए। कोविड महामारी के दौरान इंडिया-स्पेंड ने आधिकारिक नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त मृत्यु दर का विश्लेषण किया। इसने भारत में कोविड-19 के विनाशकारी प्रभाव की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया।

प्राची साल्वे कहती हैं- “दोनों ही खबरों की मुख्य बात सिर्फ़ संख्याएं नहीं थीं। हमने धैर्य के साथ उनका सत्यापन करते हुए कहानी को इस तरह से गढ़ने का प्रयास किया, ताकि वह नीतिगत दायरे से बाहर तक भी पहुंचे। हम शब्दजाल को हटा देते हैं। प्रासंगिक तुलनाओं का उपयोग करते हैं। सिर्फ़ प्रतिशत के बजाय फलां राज्य में दो में से एक बच्चा जैसे वाक्य लिखकर समझना आसान बनाते हैं। जटिल पैटर्न को सहज बनाने का प्रयास होता है। इसके लिए हम इन्फोग्राफ़िक्स, चार्ट और इंटरैक्टिव मानचित्रों का सहारा लेते हैं।

डिज़ाइन के ज़रिए डेटा को आसान बनाना

कॉन्टिनेंटलिस्ट के पृष्ठ में सुंदर रेखांकन और चित्र होते हैं। इसकी एक खबर ‘नेचर्स यूटेंसिल्स’ का उदाहरण देखें। इसमें दिखाया गया है कि कैसे श्रीलंकाई समुदाय भोजन और पारंपरिक औज़ारों के माध्यम से अपनी संस्कृति को संरक्षित कर रहे हैं।

पेई यिंग लोह (सह-संस्थापक एवं प्रमुख, कॉन्टिनेंटलिस्ट) कहती हैं – “लोग अक्सर कहते हैं कि हमारी साइट ‘सुंदर’ दिखती है। लेकिन हम सिर्फ सुंदर बनाने के लिए डिज़ाइन नहीं करते। हमारा उद्देश्य खबरों को आसान बनाना है। हमारा तात्पर्य केवल सुपाठ्यता से नहीं, बल्कि इसके मित्रवत और गरिमापूर्ण होने से है। कोई डेटा डराने वाला हो सकता है। लेकिन हम इसे पाठकों के लिए स्वागत योग्य बनाना चाहते हैं।”

हर खबर कलम-और-कागज़ के रेखाचित्रों से शुरू होती है। कई बार उसे सुधारा जाता है। उस विषय से अपरिचित लोगों के साथ उसके परीक्षण का प्रारूप तैयार किया जाता है। ऐसी कहानियां लंबे समय तक प्रासंगिक बनी रहती हैं। ऐसे सदाबहार रेखांकन और एक्सप्लेनरों का शानदार परिणाम इन खबरों में देखने को मिलता है-

- सिंगापुर में आवास असमानता।

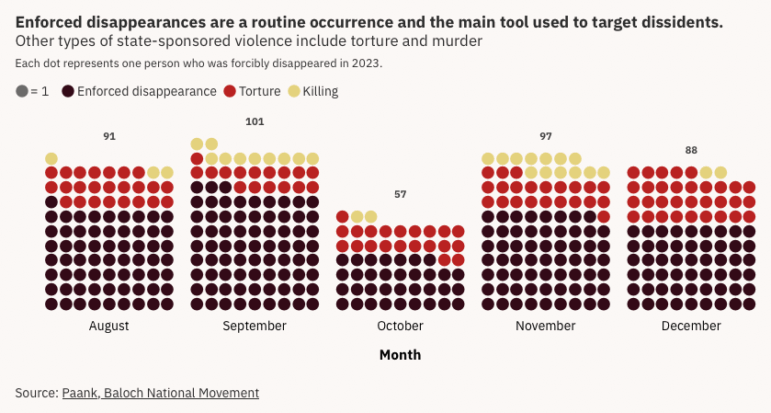

- बलूचिस्तान में जबरन गायब किया जाना ।

- गाजा में संस्कृति का विनाश ।

- श्रीलंकाई व्यंजनों पर आधारित खबरें।

छवि: स्क्रीनशॉट, कॉन्टिनेंटलिस्ट

पाठकों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत करने के लिए कॉन्टिनेंटलिस्ट अपनी भूमिका पर आगे जाना चाहता है। पेई यिंग लोह कहती हैं -“पत्रकारिता कई बार सिर्फ मतलबी हो सकती है। एक बार आपने किसी समुदाय से जुड़े लोगों का साक्षात्कार कर लिया। फिर कभी उसके पास वापस नहीं जाते। हम एक सामुदायिक घोषणापत्र बनाकर ऐसा होने से बचना चाहते हैं। यह हमें बताता है कि अपने पाठकों, साझेदारों, सहयोगियों और खासकर उन समुदायों के साथ कैसा व्यवहार करना है। अभी हम सिंगापुर के एक स्वदेशी समुद्री समुदाय, ओरंग लाउट के साथ काम कर रहे हैं। उन पर सिर्फ़ एक कहानी लिखने के बजाय हम उनके खुद के डेटा-संग्रह प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। यह हमारे बदलाव का एक हिस्सा है। कभी-कभी एक और लेख प्रकाशित करना ही सबसे सार्थक हस्तक्षेप नहीं होता। एक समुदाय को अपनी कहानी कहने में सक्षम बनाना ज्यादा उपयोगी होता है।”

कॉन्टिनेंटलिस्ट के ओरंग लौउट सिंगापुर सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समुदाय का ‘सशक्तिकरण’ है। यह डेटा पत्रकारिता के अर्थ को नए सिरे से परिभाषित करता है। यह न कि केवल बाहरी लोगों के लिए समुदायों की कल्पना करके, बल्कि उन्हें अपना डेटा एकत्र करने, उस पर स्वामित्व रखने और उसका उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

इसमें बलूचिस्तान में संघर्ष के दौरान लोगों के गायब होने की जांच की गई है। इमेज : कॉन्टिनेंटलिस्ट के लिए मेघन पोह के रेखांकन का स्क्रीनशॉट

न्यूज़रूम को मछली पकड़ना सिखाना

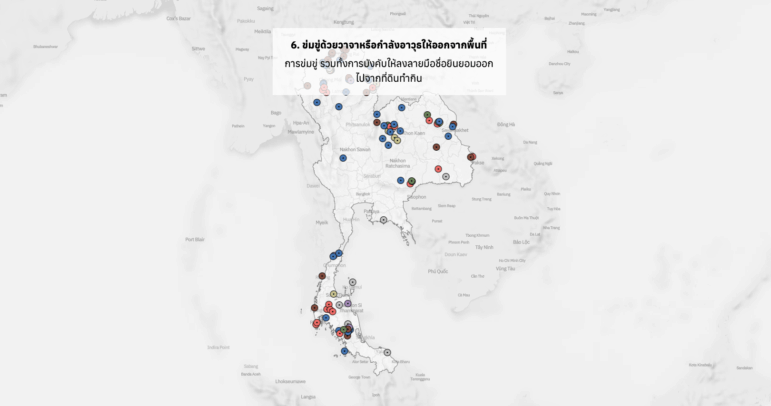

एक पुरानी कहावत है। किसी को मछली देने से बेहतर है कि मछली पकड़ना सिखा दें। बैंकॉक में डेटा स्टोरी-टेलिंग स्टूडियो ‘पंच-अप’ की वर्ष 2019 में स्थापना हुई। यह ‘बैंकॉक पोस्ट’ तथा अन्य मीडिया भागीदारों को विज़ुअल स्टोरी-टेलिंग कौशल प्रदान करता है।

पैचर डुआंगक्लाड (सह-संस्थापक और बिज़नेस डायरेक्टर, पंच-अप) कहती हैं – “हम चाहते हैं कि मीडिया संस्थानों की अपनी टीम हो। हम ऐसा अकेले नहीं करना चाहते। हम डेटा के साथ संवाद करने की एक संस्कृति बनाना चाहते हैं।”

उनकी परियोजनाओं में कई तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं। जैसे-

- थाई नागरिकों को चुनावों को समझने में मदद करना।

- एंटीबायोटिक प्रतिरोध और घटते वन क्षेत्र संबंधी जागरूकता

गॉन वायरल के लिए, ‘पंच-अप’ ने ‘बैंकॉक पोस्ट’ और एक सोशल-लिसनिंग कंपनी के साथ मिलकर सफल प्रोजेक्ट किया। यह पता लगाया कि थाई सोशल मीडिया के ज़रिए कोविड-19 महामारी संबंधी फ़र्ज़ी ख़बरें कैसे फैलीं। उन्होंने नेटवर्क विश्लेषण के लिए एक विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर को शामिल किया। इस जांच से पता चला कि कैसे अफ़वाहें विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म पर फैलती और बदलती रहती हैं।

लेकिन मुद्दा सिर्फ़ कहानी नहीं थी। ‘पंच-अप’ ने लगातार चलने वाली साझेदारियां स्थापित कीं। सार्वजनिक प्रसारक थाई पीबीएस और अन्य मीडिया संस्थानों की संपादकीय टीमों को डेवलपर्स और डिज़ाइनरों के साथ काम करने के लिए प्रशिक्षित किया। इसका स्पष्ट उद्देश्य उन्हें कौशल प्रदान करके ऐसी प्रणाली बनाना था, जिनका पत्रकार स्वयं उपयोग करते रहें। पैचर डुआंगक्लाड कहती हैं – “हम एक ही परियोजना से बार-बार जुड़ना नहीं होना चाहते। हम खुले डेटा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक ऐसा समुदाय बनाना चाहते हैं, जो ऐसे काम खुद कर सके। हम न्यूज़रूम को हमारे बाद भी काम जारी रखने का विश्वास दिलाना चाहते हैं।”

यही कारण है कि उनके काम में अक्सर बूट कैंप और कार्यशालाएं शामिल होती हैं। पैचर डुआंगक्लाड बताती हैं कि इसके लिए एकमुश्त जांच-पड़ताल की जा रही है। साथ ही, पारंपरिक न्यूज़रूम के भीतर डेटा साक्षरता की क्षमता का निर्माण भी किया जा रहा है। यह एक धीमा लेकिन ज़रूरी बदलाव है। कई संपादक अब भी डेटा पत्रकारिता को एक मुख्य कौशल के बजाय एक विशेषज्ञ कार्य के रूप में देखते हैं।

थाईलैंड में वन क्षेत्र पर पंच-अप के विशेष फ़ीचर का एक इंटरैक्टिव रेखांकन। इसमें ग्रामीणों को प्रभावित करने वाले मामलों का विवरण है। इमेज : स्क्रीनशॉट

एल्गोरिदम : जवाबदेही के लिए निवेश कोई नहीं करना चाहता

इंडिया-स्पेंड धीमे और धैर्यपूर्ण डेटा कार्य की ताकत को दर्शाता है। लेकिन एल्गोरिदम की गति डेटा पत्रकारिता में एक कमज़ोर बिंदु को उजागर करती है। रॉयटर्स 2025 फ़ेलो और बूम लाइव की उप-संपादक, करेन रेबेलो कहती हैं – “एल्गोरिदम के सामाजिक प्रभाव पर अधिकांश डेटा-संचालित शोध अनुदान-वित्त पोषित हैं। मुख्यधारा के समाचार संस्थान इसमें कोई निवेश नहीं कर रहे हैं।”

उनका शोधपत्र ‘रॉयटर्स इंस्टीट्यूट’ में प्रकाशित हुआ। इसमें बताया गया है कि एल्गोरिदम को भारत और उसके बाहर पत्रकार कैसे जवाबदेह ठहरा सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि एल्गोरिदम भारतीय समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य सेवा की पहुंच से लेकर क्रेडिट रेटिंग तक, हर चीज़ को कैसे प्रभावित कर रहा है। लेकिन इस पर रिपोर्टिंग का काम मुख्यतः परोपकार और शैक्षणिक साझेदारियों से चलता है, न कि मीडिया संगठनों के अपने संसाधनों से। एल्गोरिदम की ऑडिट के लिए विशिष्ट कौशल, निरंतर समय और अक्सर कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है। लेकिन बहुत कम व्यावसायिक मीडिया संस्थान इसे प्राथमिकता दे रहे हैं।

इसके विरोधाभास स्पष्ट है। एल्गोरिदम अब एशिया में असमानता की निर्णायक शक्तियों में से एक बनता जा रहा है। लेकिन इस पर पत्रकारिता की निगरानी बेहद अस्थायी, अनुदान-वित्त पोषित परियोजनाओं पर निर्भर है। करेन रेबेलो के अनुसार इससे जवाबदेही व्यवस्थित और डेटा पत्रकारिता में अंतर्निहित होने के बजाय एक सामयिक अभ्यास बन जाएगी।

जब नागरिक संवाद को एआई बॉट्स गति देते हैं

फिलीपींस में एक व्यक्ति-आधारित प्रयोग ने दिखाया कि तकनीक के माध्यम से जवाबदेही की बाधाओं से कैसे निपटा जा सकता है। एक स्वतंत्र पत्रकार और मीडिया सलाहकार, जेमार्क टॉर्डेसिला ने 2025 के पूरे राष्ट्रीय बजट को एक कस्टम जीपीटी चैटबॉट पर अपलोड किया। उन्होंने इसे बजट बॉट का नाम दिया। नागरिक इस बॉट से सरल भाषा में सवाल पूछ सकते थे- “हमारे जिले में दर्जनों बास्केटबॉल कोर्ट क्यों हैं? यहाँ बाढ़ नियंत्रण पर खर्च इतना ज़्यादा क्यों है?”

जेमार्क टॉर्डेसिला ने फेसबुक पर बजट बॉट को पोस्ट किया। इसे हज़ारों बार शेयर किया गया। आम नागरिकों, गैर-सरकारी संगठनों और रैपलर तथा पीसीआईजे जैसे संस्थानों ने चैटबॉट के ज़रिए कई विसंगतियों को पकड़ा। वह बताते हैं- “एआई आसान हिस्सा होगा। उस डेटा तक भी पहुंच होगी, जिसकी कमी हो।” उनके इस टूल की मदद से आम लोगों ने अपनी खोजों को ऑनलाइन पोस्ट किया। गैर-सरकारी संगठनों ने सरकारी दावों की जांच के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया। पत्रकारों ने नागरिकों द्वारा सामने लाई गई विसंगतियों का उपयोग किया।

लेकिन इन प्रयोगों और सफलताओं के बावजूद एशिया की डेटा पत्रकारिता के सामने चुनौतियां हैं। उन्हें अब भी गंभीर संरचनात्मक बाधाओं के बीच काम करना पड़ रहा है। योलांडा जिनक्सिन मा (अध्यापन, हांगकांग विश्वविद्यालय) कहती हैं कि यहां पत्रकारों में कौशल की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यहां की पत्रकारिता का पर्यावरण है। एशिया के कई देशों में डेटा की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती रही है। यह समस्या अब भी मौजूद है। उल्लेखनीय है कि योलांडा जिनक्सिन मा ने वर्ष 2014 में चीनी पत्रकारों को डेटा कौशल प्रशिक्षण देने के लिए डेटा जर्नलिज्म चाइना की सह-स्थापना की थी।

चीन में आधिकारिक सार्वजनिक डेटा तक पत्रकारों की पहुंच बेहद मुश्किल है। इस कमी की भरपाई के लिए ‘वैकल्पिक डेटा प्रथा’ का उपयोग करना पड़ता है। जैसे स्क्रैपिंग, क्राउडसोर्सिंग या उपग्रह चित्र। हांगकांग विश्वविद्यालय में योलांडा जिनक्सिन मा का प्रशिक्षण अब एआई और नवाचार पर केंद्रित है। लेकिन उनका मानना है कि मानव अंतर्दृष्टि और निर्णय का स्थान कभी एआई नहीं ले सकता है और न ही करना चाहिए। एआई से यह पूछने जरूरत नहीं कि ‘डेटा में कहानी क्या है?’ पत्रकारों को स्वयं कहानियों की तलाश करने की ज़रूरत है। इसके बाद आप एआई से कुछ डेटा संबंधी कार्य में मदद ले सकते हैं।

उन्होंने मैपिंग माकोको परियोजना का उदाहरण दिया। इसमें लागोस के एक झुग्गी-झोपड़ी समुदाय को ड्रोन और खुले डेटा का उपयोग करके अपना अस्तित्व सामने लाने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह एशिया के लिए एक मॉडल है। वह मानती हैं कि पत्रकारिता का भविष्य सीमा पार सहयोग में निहित है। “प्रौद्योगिकी सीमा पार जा रही है। इसलिए आगे बढ़ने लायक कहानियों को भी सीमा पार जाना चाहिए।”

व्यापक तस्वीर

प्राची साल्वे (मुंबई), करेन रेबेलो (ऑक्सफ़ोर्ड और मुंबई) पेई यिंग लोह (सिंगापुर), पैचर डुआंगक्लाड (बैंकॉक), जेमार्क टॉर्डेसिला (मनीला) और योलांडा जिनक्सिन मा (हांगकांग) जैसे पत्रकारों के ऐसे प्रयोग महत्वपूर्ण हैं। इन सबने संख्याओं को अमूर्त रखने के बजाय सहज और जीवंत बनाया है। वॉचडॉग रिपोर्टिंग और डिज़ाइन से लेकर प्रशिक्षण ओर नवाचार के लिए आंकड़ों को एक जीवंत अनुभव में बदला है।

प्राची साल्वे (इंडिया-स्पेंड) के अनुसार विश्वसनीय रिकॉर्ड के अभाव के परिणाम सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं रहता। “जैसे, अगर जनगणना में देरी हो, तो इसका असर अन्य डेटासेट पर भी पड़ता है। लाखों लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। लाभार्थियों की संख्या की गणना जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर ही होती है। आंकड़ों के बिना समुदाय के व्यापक लोग अदृश्य हो जाते हैं।”

करेन रेबेलो (उप-संपादक, बूम लाइव) चेतावनी देती हैं कि कुछ नए और अस्पष्ट क्षेत्र उभर रहे हैं। “सामाजिक कल्याण योजनाओं में एल्गोरिदम का उपयोग खतरनाक है। इन योजनाओं में सब्सिडी वाला राशन, दैनिक मजदूरी, पेंशन से लेकर विकलांगता भत्ते तक शामिल हैं। एल्गोरिदम के परिणामस्वरूप अनुचित बहिष्कार, राशन से वंचित होने और मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं सामने आई हैं। पत्रकारों के लिए इनकी जांच करना महत्वपूर्ण है।”

पैचर डुआंगक्लाड (पंच-अप) इस अंतर पहुंच के साथ ही धारणा में भी देखते हैं। “चार्ट अब भी कुछ पाठकों को बोझिल लगते हैं। चुनौती यह है कि डेटा को होमवर्क जैसा कठिन नहीं बल्कि रोज़मर्रा की बातचीत की तरह ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए।”

इसमें आशावाद भी है। जेमार्क टॉर्डेसिला कहते हैं- “यदि नागरिकों को बजट पर बातचीत करने और डेटासेट का खुद निरीक्षण करने का अवसर मिले, तो वे निष्क्रिय पाठक नहीं रह जाते। वे सह-अन्वेषक बन जाते हैं।”

दूसरी तरफ, योलांडा जिनक्सिन मा (डेटा जर्नलिज़्म चाइना) के लिए नए उपकरणों का उपयोग एक चेतावनी भी है। “हांगकांग विश्वविद्यालय में मेरा शिक्षण अब एआई और नवाचार पर केंद्रित है। लेकिन हम इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ये उपकरण रिपोर्टिंग के लिए उपयोगी होने चाहिए, न कि उसे निर्देशित करने के लिए।”

रेचल चित्रा ने टेक-इन-एशिया, रॉयटर्स और खमेर टाइम्स जैसे मीडिया संस्थानों के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को कवर किया। वह मुख्य रूप से एक वित्तीय पत्रकार हैं। उन्हें कहानियां कहने के लिए डेटा का उपयोग करने का शौक है। अपनी रॉयटर्स 2024 फ़ेलोशिप में उन्होंने डेटा प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों पर एक पेपर लिखा। उसका शीर्षक था- ‘जब सरकारी स्रोत विफल हों, तो घृणा अपराधों और हिंसा को कवर कैसे करें।’

रेचल चित्रा ने टेक-इन-एशिया, रॉयटर्स और खमेर टाइम्स जैसे मीडिया संस्थानों के लिए दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को कवर किया। वह मुख्य रूप से एक वित्तीय पत्रकार हैं। उन्हें कहानियां कहने के लिए डेटा का उपयोग करने का शौक है। अपनी रॉयटर्स 2024 फ़ेलोशिप में उन्होंने डेटा प्राप्त करने के वैकल्पिक तरीकों पर एक पेपर लिखा। उसका शीर्षक था- ‘जब सरकारी स्रोत विफल हों, तो घृणा अपराधों और हिंसा को कवर कैसे करें।’

रेखांकन : न्युक का जन्म 2000 में दक्षिण कोरिया में हुआ। वह हानयांग विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड आर्ट (सियोल, दक्षिण कोरिया) में अध्ययनरत हैं। यहां वह एक चित्रकार के बतौर कार्यरत भी हैं। उन्होंने 2021 में हिडन प्लेस में प्रदर्शनी तथा अन्य चित्रण प्रदर्शनियों में भाग लिया है। उनकी मुख्य रुचि हस्त चित्रकला में है, जो कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

अनुवाद : डॉ. विष्णु राजगढ़िया