Illustration: Nyuk for GIJN

एशिया में खोजी पत्रकारिता : बढ़ती चुनौतियों के बीच प्रतिरोध, सहयोग और बदलाव

एशिया में पत्रकारिता का ऐतिहासिक रूप से खास महत्व रहा है। यह केवल सूचना संप्रेषण का एक माध्यम मात्र नहीं रही है। उपनिवेशवाद, अधिनायकवाद और सामाजिक असमानता के विरुद्ध संघर्ष में पत्रकारिता ने बौद्धिक आधार की भूमिका निभाई है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यह बात साफ तौर पर देखने को मिली है। बंगाल से लेकर टोक्यो तक और मनीला से लेकर इस्तांबुल तक ऐसा हुआ है। इन क्षेत्रों के अनगिनत बुद्धिजीवियों ने प्रतिरोध के मंच के रूप में अखबारों का शानदार उपयोग किया है। आधुनिकीकरण, जनचेतना और स्वतंत्रता के आदर्शों के प्रसार में पत्रकारिता ने अहम योगदान किया है।

वर्तमान में एशिया के विभिन्न अधिनायकवादी देशों में पत्रकारिता को सेंसरशिप और डिजिटल गलत सूचना के खतरों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद नई मीडिया तकनीकों से लैस पत्रकारों की युवा पीढ़ी ने इसे पुनर्परिभाषित करने का प्रयास किया है। सत्ता को जवाबदेह ठहराने में पत्रकारिता अब भी एक अमूल्य माध्यम है। इसके अलावा, एशिया महाद्वीप के कई मीडिया संस्थानों ने डेटा और सूचना विश्लेषण के जरिए खबरों को अधिक जीवंत और व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ अधिक प्रभावी बनाकर नए पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास किया है।

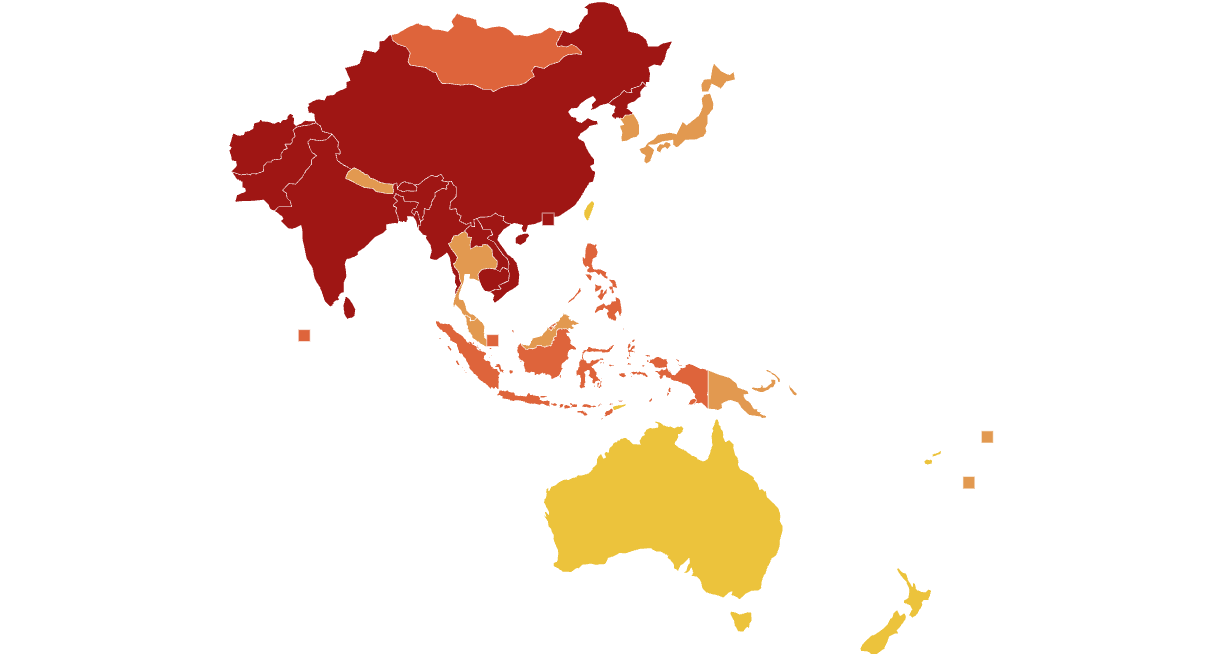

एशिया का विशाल भूभाग अपनी बड़ी जनसंख्या और वैचारिक विविधता के लिए जाना जाता है। वैश्विक मीडिया परिदृश्य में यह क्षेत्र एक अनूठी प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर रहा है। इस विशाल महाद्वीप में पत्रकारिता, खासकर खोजी पत्रकारिता की भूमिका जनता को सूचित करने से कहीं आगे बढ़कर है। यह अक्सर सत्तावादी शासन को जवाबदेह ठहराने, भ्रष्टाचार और अन्याय को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण साधन होती है। ऐसी भूमिका निभाने के कारण पत्रकारों को शारीरिक खतरों, डिजिटल निगरानी और वित्तीय दबाव जैसी बहुआयामी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025’ में इसे देखा जा सकता है। अधिकांश एशियाई देशों को प्रेस स्वतंत्रता संबंधी ‘बेहद गंभीर’ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इंडेक्स में दुनिया भर के सबसे निचले दस देशों में से सात देश एशिया के हैं- रूस, वियतनाम, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सीरिया, चीन और उत्तर कोरिया। एशिया के केवल तीन देशों- ताइवान, आर्मेनिया और तिमोर-लेस्ते को इंडेक्स में ‘संतोषजनक’ माना गया है।

एशिया के कई देशों में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति बेहद खराब है। मीडिया को पूरी तरह से दबा दिया जाता है। पूर्ण सरकारी नियंत्रण में काम करने की नौबत आती है। व्यापक सत्तावादी प्रवृत्तियों, इंटरनेट सेंसरशिप और पत्रकारों पर बढ़ते दबाव के कारण एशिया में प्रेस की स्वतंत्रता नकारात्मक दिशा में बढ़ रही है।

लेकिन तस्वीर पूरी तरह निराशाजनक भी नहीं है। एशिया के ही कुछ देशों का स्वतंत्र पत्रकारिता की मज़बूत विरासत में उज्ज्वल स्थान है। जापान के जर्नलिज्म प्रैक्टिशनर्स फ़ोरम (जे-फ़ोरम) के कार्यकारी निदेशक यासुओमी सावा के अनुसार उनके देश में खोजी रिपोर्टिंग को काफी लोकप्रियता मिल रही है। छिपे हुए सच को उजागर करने की अपनी क्षमता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों में तेज़ी से पहचान बन रही है। वे बताते हैं कि अब भी कुछ देश-विशिष्ट चुनौतियां हैं। जैसे, सरकारी अधिकारियों की गोपनीयता की मानसिकता अब भी कायम है। जापानी भाषा में ‘सार्वजनिक’ की अवधारणा का अभाव है। जैसे, सार्वजनिक सूचना, सार्वजनिक बहस, या सार्वजनिक होना इत्यादि। समाज में गुमनामी के प्रति व्यापक रुझान, और मीडिया द्वारा वास्तविक नामों से सूचना जारी करने के प्रयासों पर लगाई गई बाधाएं एक बड़ी समस्या है।

परिणामस्वरूप, एशिया में खोजी पत्रकारिता न केवल जीवित है, बल्कि नए उपकरणों, सहयोगों और लचीली रणनीतियों के जरिए अपनी जगह भी बना रही है। फिलीपींस, इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में स्वतंत्र मीडिया प्लेटफॉर्म को जनता का समर्थन मिल रहा है। रैपलर (फिलीपींस) और टेम्पो (इंडोनेशिया) जैसे संस्थान भ्रष्टाचार, पर्यावरण विनाश और मानवाधिकार उल्लंघनों की व्यापक जांच के माध्यम से जनमत को प्रभावित करते हैं। सीरिया और बांग्लादेश में कुख्यात दमनकारी शासनों के खात्मे ने स्वतंत्र पत्रकारिता के एक नए युग की उम्मीद जगाई है।

एशिया पर केंद्रित इस परियोजना के लिए जीआईजेएन ने खोजी पत्रकारिता के सामने कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों की पहचान की। इसके लिए इस महाद्वीप में अपने 40 से अधिक सदस्यों के बीच सर्वेक्षण किया गया। अधिकांश प्रतिक्रियाओं में लगभग समान समस्याएं सामने आईं। जैसे, सत्तावादी दबाव, कानूनी प्रतिबंध, राज्य और कॉर्पोरेट सेंसरशिप, धमकी और हिंसा के खतरे और आर्थिक कठिनाई। कई देशों के संपादकों और पत्रकारों ने हमें बताया कि उनकी जांच में व्यापक भ्रष्टाचार और धन शोधन से लेकर मानव तस्करी और पर्यावरण शोषण की जांच तक शामिल है। ये ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, जिनकी अब पहले से कहीं अधिक गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

जीआईजेएन की कार्यकारी निदेशक एमिलिया डिआज़-स्ट्रक कहती हैं- “एशिया पर फ़ोकस के माध्यम से हम जटिल प्रेस स्वतंत्रता परिवेश के बावजूद पूरे क्षेत्र में पत्रकारों द्वारा के शानदार कार्यों का सम्मान करते हैं। अपने संगठन के इतिहास में पहली बार हम एशिया में ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जनर्लिज्म कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके लिए ‘मलेशियाकिनी’ के साथ सह-मेजबानी से कुछ हफ़्ते पहले इस विशेष एशिया फ़ोकस प्रकाशन का शुभारंभ हो रहा है। हमें उम्मीद है कि यह एकजुटता और ज्ञान साझा करने का एक मंच होगा। यह इस क्षेत्र और दुनिया भर में खोजी पत्रकारिता समुदाय को सशक्त बनाने में योगदान करेगा।”

मध्य एशिया और काकेशस इलाके के देश

काकेशस यानि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया वाले देशों का इलाका – में प्रेस की स्वतंत्रता पर नए सिरे से हमला देखने को मिल रहा है। जॉर्जिया में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, हाल ही में सांसदों ने रूसी मॉडल पर आधारित एक विवादास्पद ‘विदेशी एजेंट’ कानून के पक्ष में मतदान किया। नागरिक समाज और मीडिया संगठनों को डर है कि इसका इस्तेमाल असहमति और प्रेस को दबाने के लिए किया जा सकता है। अज़रबैजान में, कथित रूप से अवैध धन प्राप्त करने के आरोप में एक दर्जन से अधिक पत्रकारों को मुद्रा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जबकि यह राशि प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय दाताओं की ओर से पत्रकारिता के लिए अनुदान के रूप में प्रदान की गई थी।

फ़ातिमा करीमोवा (निर्वासन की स्थिति में जीआईजेएन के सदस्य माइक्रोस्कोप मीडिया की सह-संस्थापक और प्रधान संपादक) कहती हैं- “यहां खोजी पत्रकारिता का अर्थ लचीलापन भी है। डेटा और संसाधनों तक सीमित पहुंच के साथ काम करना पड़ रहा है। भ्रष्टाचार, मानवाधिकारों के हनन और सत्ता के दुरुपयोग को उजागर करने के लिए पत्रकार कई तरह की रचनात्मकता, वैकल्पिक स्रोतों और सीमा पार सहयोग पर निर्भर हैं। उन्हें अक्सर महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और व्यावसायिक जोखिम उठाना पड़ता है।”

पूरे मध्य एशिया में भी पत्रकारिता के सामने भी काफी चुनौतियां हैं। किर्गिज़ राष्ट्रपति के प्रशासन में संभावित भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित होने के बाद टेमिरोव लाइव के कई पत्रकारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। उन पर एक आपराधिक समूह बनाने और सामूहिक अशांति भड़काने का आरोप लगाया गया। सीपीजे और एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, एक किर्गिज़ अदालत ने खोजी मीडिया आउटलेट और जीआईजेएन सदस्य क्लूप को बंद करने का भी आदेश दिया। हाल ही में इस साइट के दो कैमरा क्रू को ‘फर्जी आरोपों’ में पांच साल की जेल की सजा सुनाई गई।

क्लूप की प्रधान संपादक अन्ना कपुशेंको चेतावनी देती हैं- “मीडिया संस्थानों को बंद किया जा रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से दबाया जा रहा है। आलोचना के स्वर को दबाने के लिए नए कानूनों का इस्तेमाल हो रहा है। इन दबावों के बावजूद, किर्गिज़स्तान में खोजी पत्रकारिता अपने साहस, लचीलेपन और जवाबदेही संबंधी प्रतिबद्धता के लिए उभरकर सामने आ रही है।”

निर्वासन की स्थिति में जीआईजेएन के सदस्य तुर्कमेन डॉट न्यूज़ के संपादक रुस्लान म्यातिव ने इस क्षेत्र में डेटा तक सीमित पहुंच को निगरानी रिपोर्टिंग में एक अतिरिक्त बाधा बताया। वह कहते हैं- “मध्य एशिया में खोजी रिपोर्टिंग अभी शुरुआती चरण में है। सरकार किसी भी दस्तावेज को सार्वजनिक नहीं करती है। इसलिए भ्रष्टाचार और गलत कामों का पता लगाना बेहद मुश्किल है। जबकि भ्रष्टाचार से नागरिक तंग आ चुके हैं, जिनमें उच्च पदों पर आसीन लोग भी शामिल हैं। वे हमारे डेटा और सूचना के प्राथमिक स्रोत हैं, जिसके कारण हमें अच्छी खोजी सामग्री मिल जाती है।”

तुर्की

तुर्की में खोजी पत्रकारिता पर गंभीर कानूनी, राजनीतिक और आर्थिक दबाव है। इसके बावजूद स्वतंत्र पत्रकारों, गैर-सरकारी संगठनों और संस्थाओं के प्रयासों से यहां मीडिया की सक्रियता बनी हुई है। हाल के सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक 2022 का दुष्प्रचार कानून पारित होना है। यह सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाने वाली तथाकथित ‘झूठी या भ्रामक जानकारी’ को अपराध मानता है। यह कानून बनने के बाद से अब तक हज़ारों जाँच शुरू करके दर्जनों पत्रकारों पर मुकदमा चलाया गया है। अहमत कंबल (मेज़ोपोटामिया), इस्माइल अरी (बिरगुन) और अन्य पत्रकारों को चुनावों, भूकंप के बाद की घटनाओं या सरकारी संस्थानों पर रिपोर्टिंग करने के लिए इस कानून के तहत मुकदमों का सामना करना पड़ा है।

‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025’ में प्रेस स्वतंत्रता की यह गिरावट देखने को मिलती है। इसमें तुर्की का स्थान बहुत नीचे है। यह 180 देशों की सूची में 159 वें स्थान पर है। नियामक निकायों का उपयोग जुर्माना लगाने, सरकारी विज्ञापन वापस लेने, सामग्री तक पहुंच पर रोक लगाने या आलोचनात्मक या विपक्षी संगठनों के प्रसारण लाइसेंस निलंबित करने के लिए किया गया है। शारीरिक जोखिम, गिरफ़्तारियां ऑनलाइन और ऑफ लाइन दोनों तरह से उत्पीड़न और न्यायिक धमकियां सामान्य बात हैं। विरोध प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और फरवरी 2023 के भूकंप जैसी आपदाओं को कवर करने वाले पत्रकारों को बाधा, नज़रबंदी और अन्य दमन का सामना करना पड़ा है। तुर्की पत्रकार संघ ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में शामिल 43% पत्रकारों ने सेंसरशिप का अनुभव किया है। युवा और महिला पत्रकारों को इसका अधिक सामना करना पड़ा है। 25% पत्रकारों का कहना है कि उन्हें अक्सर स्वयं सेंसरशिप करना पड़ता है।

इन प्रवृत्तियों के जवाबदेही रिपोर्टिंग के लिए कारण स्वतंत्र और गैर-लाभकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे, उगुर मुमकु खोजी पत्रकारिता फाउंडेशन युवा पत्रकारों को कौशल और नैतिकता का प्रशिक्षण देता है। मुख्यधारा का मीडिया बेहद सीमित होता जा रहा है। जबकि ऐसे संगठनों ने प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले पत्रकार तुर्की में इस क्षेत्र के महत्व और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभाव को दर्शाते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म खोजी पत्रकारिता को व्यापक दर्शकों तक पहुँचाने में सक्षम बनाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरे हैं।

भारत और श्रीलंका

पिछले दशक के दौरान इस क्षेत्र के मीडिया परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। सरकारी नियंत्रण अब पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। खासकर भारत में मुख्यधारा के अधिकांश मीडिया संस्थान अब महज सत्तारूढ़ दल का प्रचार माध्यम बनकर रह गए हैं। कई प्रमुख टीवी समाचार चैनलों के मालिक अब कुछ बड़े व्यवसायी हैं। वे सरकारी हितों के अनुरूप सामग्री तैयार करते हैं। इस माहौल में वास्तविक खोजी पत्रकारिता हाशिये पर धकेल दी गई है। मुख्यधारा के समाचारों में अब इनके लिए कोई जगह नहीं बची है।

साथ ही, भारत और श्रीलंका में प्रेस की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट आ रही है। पत्रकारों को मानहानि, राजद्रोह और आतंकवाद रोकने के नाम पर बने कानूनों के माध्यम से कानूनी उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पत्रकारों को शारीरिक धमकियां और उनके साथ ऑनलाइन दुर्व्यवहार सामान्य बात है। स्वतंत्र मीडिया के सामने आर्थिक तंगी गंभीर है। ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025’ में भारत की रैंकिंग गिरकर में 151वें स्थान पर आ गई है। श्रीलंका अब 139वें स्थान पर है। परिणामस्वरूप, खोजी रिपोर्टिंग अब दान-वित्तपोषित और सदस्यता-आधारित संस्थानों की मदद से हो रही है। मुख्यधारा का मीडिया सरकार और विज्ञापनदाताओं के दबाव के कारण ऐसी रिपोर्टिंग से बचता है।

‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ के संपादक मयंक अग्रवाल कहते हैं – “एशियाई खोजी मीडिया संगठनों को भारी वित्तीय दबाव, सरकारी कार्रवाई, कानूनी खतरों, कॉर्पोरेट नियंत्रण और ऑनलाइन ट्रोल्स के भ्रामक हमलों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के कई खोजी मीडिया संगठन और कई ज़मीनी संगठन मौजूद हैं। यह इस बात का एक शानदार उदाहरण हैं कि साझेदारी के अवसर मिलने पर दृढ़निश्चयी स्वतंत्र न्यूज़रूम काफी बेहतर कर सकते हैं। अपनी बाधाओं को दूर करते हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने, जवाबदेही तय करने और सरकारों व निगमों द्वारा छिपाए गए सभी गलत कामों की रिपोर्ट करने के लिए डिजिटल उपकरणों, सूचना का अधिकार कानूनों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञों के साथ सहयोग और सोशल मीडिया का लाभ उठाते हैं।”

भारत में डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने ऐसी खबरों के लिए वैकल्पिक माध्यम तैयार किए हैं, जो वाकई जनता के लिए मायने रखती हैं। जीआईजेएन की सदस्य संस्था ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिव’ ने अपनी खोजी रिपोर्टिंग के लिए ख्याति प्राप्त की है। इसने चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार, सरकारी योजनाओं में अनियमितताओं और कॉर्पोरेट व राजनेताओं के बीच सांठगांठ जैसे मुद्दे उजागर किए हैं। ‘द स्क्रॉल’ और ‘द वायर’ ने निगरानी, पर्यावरण उल्लंघनों और राज्य सत्ता के दुरुपयोग जैसे मुद्दों की पड़ताल की है। ‘द कारवां’ पत्रिका ने सांप्रदायिक हिंसा, न्यायपालिका और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर गहन लेख प्रस्तुत किए हैं। ‘न्यूज़लॉन्ड्री’ ने मीडिया की भूमिका पर ही ध्यान केंद्रित किया है और मीडिया स्वामित्व के पैटर्न, दुष्प्रचार और संपादकीय स्वतंत्रता में गिरावट की जांच की है।

श्रीलंका के सेंटर फॉर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की सह-संस्थापक और देश में जीआईजेएन की दो सदस्यों में से एक, दिलरुक्षी हंडुनेट्टी कहती हैं- “एशिया में कुछ सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली खोजी रिपोर्टिंग जारी है। यह सहयोगी पत्रकारिता के लिए भी बेहतर अवसर प्रदान है।” वह जलवायु परिवर्तन को डेंगू के बढ़ते खतरे से जोड़ने वाली सीआईआर की ताजा जांच को अकादमिक शोध को जवाबदेही पत्रकारिता के साथ जोड़कर नवाचारी पत्रकारिता की शक्ति का एक उदाहरण बताती हैं। उनके अनुसार इस खबर के ज़रिए पहली बार श्रीलंका के अंदर इन मुद्दों के बीच सीधा वैज्ञानिक संबंध स्थापित किया गया था। वह कहती हैं- “स्वास्थ्य अधिकारियों और जनता ने इस खबर की सराहना की है।”

पाकिस्तान

पाकिस्तान में प्रेस की आज़ादी के सामने हमेशा से चुनौतियां रही है। हालांकि हाल के वर्षों में ‘वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025’ में इसकी रैंकिंग में मामूली सुधार हुआ है। फिर भी यह दुनिया के सबसे खराब देशों में से एक, 158वें स्थान पर है। आरएसएफ के विश्व प्रेस स्वतंत्रता मानचित्र पर इसे लाल रंग से चिह्नित किया गया है।

डिजिटल या प्रिंट हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रकार के मीडिया पर पाकिस्तान सरकार की बढ़ती सेंसरशिप के कारण प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति इतनी खराब है। इसके अलावा, बड़े व्यवसायों द्वारा मीडिया का एकीकरण और सरकार नियंत्रित राजस्व मॉडल भी एक बड़ा कारण है। सभी मीडिया संस्थान सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर हैं। ऐसी चीजें जवाबदेही पत्रकारिता के लिए एक कठिन वातावरण बनाती हैं।

इन प्रतिबंधों के बावजूद, पाकिस्तान में स्वतंत्र डिजिटल मीडिया संस्थान मौजूद हैं। डेटा-आधारित खोजी साइट फैक्ट फोकस ने सर्वोच्च पदों पर सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली गहन जांच प्रकाशित की है। जीआईजेएन के सदस्य लोक सुजाग जैसी अन्य वेबसाइटें देश के छोटे शहरों और कस्बों पर रिपोर्टिंग करने के लिए स्थानीय स्तर पर जाकर काम कर रही हैं। पत्रकारों ने भी पैसा कमाने के लिए सोशल मीडिया, खासकर यूट्यूब का उपयोग करते हुए स्वतंत्र रूप से काम करने का विकल्प चुना है। उन्होंने कॉर्पोरेट बाधाओं से मुक्त होकर अपने व्यक्तिगत मीडिया चैनल होस्ट करने का विकल्प चुना है।

पाकिस्तान सरकार ने डिजिटल सामग्री और ऑनलाइन मानहानि से संबंधित कानूनों में संशोधन किए हैं। ऐसा करके पत्रकारों के सीधे तौर पर उत्पीड़न की कोशिश की है। जैसे, फैक्ट फोकस के सह-संस्थापक पाकिस्तान में नहीं रहते। इसके बावजूद पाकिस्तान में उनके परिवार को कानूनी धमकियों का सामना करना पड़ रहा है। कई कार्यकर्ता और पत्रकार इन चीजों को उन्हें डराने या चुप कराने की एक स्पष्ट कोशिश के रूप में देखते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़ते हुए फैक्ट फोकस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया है। यह पाकिस्तान में प्रेस के वर्तमान संकट का एक प्रतीक है।

मध्य पूर्व

अरब जगत के खोजी पत्रकारों को भी हर दिन गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसमें उन पर होने वाले लक्षित हमले, घातक संघर्ष, कठोर कानून के साथ ही आर्थिंक संकट भी शामिल है। हालांकि कुछ अच्छी बातें भी हैं। जैसे, गाजा के अंदर पत्रकारों की निडर कवरेज और सीरिया में असद शासन के निष्कासन के बाद कुछ प्रेस स्वतंत्रताओं का फिर से उभरना। लेकिन बड़ी बाधाएं भी देखने को मिलती हैं।

फ़िलिस्तीन में प्रेस पर खतरा सबसे ज़्यादा स्पष्ट दिखता है। दो साल पहले हमास के हमले के बाद से गाज़ा में इज़राइल के जारी बमबारी और ज़मीनी हमले में अब तक 65,000 से ज़्यादा नागरिक हताहत होने का अनुमान है। इस दौरान फ़िलिस्तीन ने किसी भी बाहरी पत्रकार को व्यापक मौतों को कवर करने से प्रतिबंधित कर रखा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आयोग की एक रिपोर्ट ने इसे ‘नरसंहार’ की संज्ञा दी है। ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स’ तथा ‘इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स’ ने युद्ध शुरू होने से अब तक गाज़ा में 200 से ज़्यादा मीडियाकर्मियों की हत्या का दस्तावेजीकरण किया है। सीपीजे का दावा है कि इनमें से कुछ को इज़राइली सेना ने जानबूझकर निशाना बनाया।

जॉर्डन, कतर और लेबनान जैसे अन्य मध्य पूर्वी देशों में भी कई सख्त प्रेस कानूनों ने खोजी पत्रकारिता में बाधा डाली है। 2023 और 2025 के बीच लेबनान में दाराज जैसे स्वतंत्र मीडिया संगठन को अपने काम के लिए राज्य अभियोजक की जांच का सामना करना पड़ा है।

इस क्षेत्र में पहले से ही कमजोर पत्रकारिता को इस साल और अधिक नुकसान हुआ, जब यूएसएआईडी की वित्तीय सहायता पर अचानक रोक लगा दी गई। इससे क्षेत्र के विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कई पत्रकारिता कार्यक्रमों को रोकना या कम करना पड़ा। जीआइजेएन के सदस्य एआरआइजे के प्रबंध निदेशक रावन डेमन ने इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा- “यूएसएआईडी की फंडिंग पर रोक के कारण हमारे वार्षिक बजट का लगभग 20% का नुकसान हुआ है। यह सहयोग पर्यावरण पत्रकारिता फेलोशिप और हमारे वार्षिक फोरम सहित कई परियोजनाओं के लिए था।”

इन चुनौतियों के बावजूद इस क्षेत्र के पत्रकार अनुचित काम करने वालों को जवाबदेह ठहराने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। एआरआइजे और अन्य मीडिया संगठनों ने द गाज़ा प्रोजेक्ट चलाकर गाज़ा के पत्रकारों की हत्याओं की जांच की। सीरिया में अंतरराष्ट्रीय और सीरियाई समाचार माध्यमों के बीच साझेदारी से पता चला कि कैसे पूर्व शासन ने बच्चों का अपहरण और तस्करी की। इस साल रॉयटर्स ने असद के बाद आए नए शासन संबंधी एक बड़ी श्रृंखला प्रकाशित की। इसमें नरसंहार और भ्रष्टाचार के विवरण शामिल थे। बीबीसी की एक सीमा पार जांच ने फारस की खाड़ी में युगांडा की महिलाओं की तस्करी और शोषण का खुलासा किया।

चीन, हांगकांग और ताइवान

दुनिया में प्रेस की स्वतंत्रता लगातार सबसे कम होने वाले चीन ने 2014 से हर साल अन्य देशों की तुलना में अधिक पत्रकारों को जेल में डाला है। आज चीन का स्थापित समाचार उद्योग और खोजी पत्रकारिता की उसकी अनूठी परंपरा, दोनों ही विलुप्त होने के कगार पर है। उनकी जगह मीडिया परिदृश्य पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) का पूर्ण नियंत्रण है। चीन का ‘ग्रेट फ़ायरवॉल’ लगातार मज़बूत होता जा रहा है। वहां एक बंद डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा रहा है। सभी सोशल मीडिया सामग्री के प्रकाशन और प्रसार से लेकर उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया तक, वीचैट, झिहू और शियाओहोंगशु जैसे प्लेटफ़ॉर्म पर सख्ती से सेंसर लगाई जाती है।

संस्थागत मीडिया को निष्क्रिय कर दिया गया है। निजी मीडिया संस्थानों को व्यवस्थित रूप से बंद किया गया है। आलोचनात्मक चीनी पत्रकारिता का जो थोड़ा-बहुत अवशेष बचा है, वह अब छोटे, विकेन्द्रीकृत समूहों में मौजूद है। ये गतिविधियाँ आम तौर पर गैर-संस्थागत हैं। उनके द्वारा कवर किए गए विषय काफी विशिष्ट हैं। सोशल मीडिया परिदृश्य भी असमान रूप से बिखरा हुआ है। इनमें से कई समाचार साइटों के प्रमुख 2003-2013 के अधिक खुले दौर के दौरान प्रशिक्षित पेशेवर पत्रकार थे। अब वे ऐसे विषयों पर काम करते हैं जो सरकारी मीडिया के लिए वर्जित हैं। अक्सर साहित्यिक गैर-काल्पनिक या व्यक्तिगत कहानियों के रूप में व्यक्तिगत भाग्य और विकल्पों की पड़ताल की जाती है।

चीन में प्रेस की स्वतंत्रता लगातार कम होती गई है। इसके कारण निर्वासन का विकल्प चुनने वाले पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इनमें पूर्व सीसीटीवी पत्रकार चाई जिंग और वांग ज़ियान सबसे प्रमुख हैं। दोनों ने यू-ट़यूब पर दस लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बना लिए हैं। इसके कारण उन्हें सरकारी नियंत्रण से बाहर काफ़ी प्रभाव मिला है। इन हाई-प्रोफाइल हस्तियों के अलावा, हाल के वर्षों में मैंग मैंग मैगज़ीन और वूमेन जैसे गुमनाम, स्वतंत्र मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का भी उदय हुआ है। इनकी स्थापना उन पत्रकारों ने की है, जो विदेश से अपना काम जारी रखना चाहते हैं।

हांगकांग में 2020 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ। इसके बाद से प्रेस की स्वतंत्रता में तेज़ी से गिरावट आई है। दो सबसे बड़े लोकतंत्र समर्थक मीडिया संगठन वर्षों पहले बंद कर दिए गए थे। रेडियो टेलीविज़न हांगकांग (RTHK) एक सार्वजनिक प्रसारक के बजाय महज आधिकारिक सरकारी मुखपत्र में तब्दील हो गया है। स्वतंत्र चीनी भाषा के मीडिया संस्थान अब एक लुप्तप्राय प्रजाति हैं। इसके बावजूद, हाल के वर्षों में द कलेक्टिव जैसे नए खोजी मीडिया संगठन का उदय हुआ है। चूंकि बड़ी संख्या में हांगकांगवासी विदेश चले गए हैं, इसलिए निर्वासन में रहकर संचालित होने वाले मीडिया संगठनों की एक लहर उभरी है। इनमें द चेज़र न्यूज़, फ्लो एच.के. मैगज़ीन, ग्रीन बीन मीडिया और फोटॉन मीडिया शामिल हैं।

इसके विपरीत, ताइवान में मुख्यभूमि चीन या हांगकांग की तुलना में प्रेस की स्वतंत्रता कहीं अधिक है। इसे एशिया महाद्वीप में सर्वोच्च समग्र रेटिंग प्राप्त है। आरएसएफ ने इसे दुनिया भर में 24वां स्थान दिया है। हालांकि जीआईजेएन के सदस्य द रिपोर्टर की सीओओ और पूर्व प्रधान संपादक शेरी ली कहती हैं कि यह अभी भी गलत सूचनाओं के प्रसार और समाचारों से बचने के प्रभाव का सामना कर रहा है। वह कहती हैं- “चुनौती अलग होने के बावजूद उतनी ही गंभीर है। गलत सूचनाओं की घुसपैठ और चीन का व्यापक प्रभाव है। इन ताकतों ने कई लोगों को समाचारों से दूर रहने और सूचना एवं पत्रकारिता के प्रति गहरे संदेह के साथ ही पलायनवाद की भावना को प्रेरित किया है।”

बांग्लादेश

बांग्लादेश में खोजी पत्रकारिता पर काफी दबाव है। हालांकि दमनकारी अवामी लीग सरकार के हालिया तख्तापलट ने कुछ सतर्क आशावाद जगाया है। इस देश की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रैंकिंग पिछले एक साल में 16 अंक बढ़ी है। फिर भी, मीडिया बांग्लादेश की नई व्यवस्था के प्रति सचेत है। हंगामे और अनिश्चित राजनीतिक स्थिति के बीच प्रमुख खोजी खबरें धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं।

यह सावधानी, आंशिक रूप से, 2009 में पारित देश के आतंकवाद विरोधी अधिनियम के जारी रहने के कारण है। इस कानून का इस्तेमाल प्रेस पर हमला करने और उसे डराने-धमकाने के लिए किया जाता रहा है। इसने सत्ता विरोधी खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकारों पर मुकदमा चलाने और उन्हें जेल भेजने का सिलसिला कायम किया है। डेली स्टार के आंकड़ों की एक जाँच में पाया गया कि देश में 266 पत्रकारों पर 2024 के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों से संबंधित आपराधिक आरोप हैं, जिसके कारण सरकार को सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। 20 से ज़्यादा पत्रकार जेल में हैं। प्रमुख पत्रकार मंजरुल आलम पन्ना को एक सेमिनार में भाषण के दौरान आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

बांग्लादेश के पत्रकारों ने इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना काम करना जारी रखा है। लेकिन प्रमुख खोजी रिपोर्टों की संख्या में गिरावट चिंताजनक है। कई मीडिया संस्थान देश के मौजूदा राजनीतिक संक्रमण काल से निपटने के लिए जानबूझकर ‘प्रतीक्षा करो और देखो’ की नीति अपना रहे हैं। इस दृष्टिकोण ने कुछ पत्रकारों को निराश किया है। महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच के बावजूद उन्हें तीखी खबरों को प्रकाशित करने और उन पर काम करने से परहेज करना पड़ रहा है।

दक्षिण पूर्व एशिया

दक्षिण पूर्व एशिया में खोजी पत्रकारिता में व्यापक विविधता है। म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में स्वतंत्र प्रेस का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इन देशों में मीडिया पर पूर्ण या वास्तविक रूप से सरकार का नियंत्रण है। थाईलैंड (85वें स्थान पर) और मलेशिया (88वें स्थान पर) जैसे अन्य देशों ने आरएसएफ की विश्व प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग में मामूली सुधार देखा है। यहां मज़बूत जवाबदेही रिपोर्टिंग साइटों के उदाहरण मिले हैं। इनमें जीआईजेएन सदस्य मलेशियाकिनी, प्रमुख है, जो इस वर्ष ‘ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जनर्लिज्म कॉन्फ्रेंस’ की सह-मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा, बैंकॉक स्थित प्रचाताई भी उल्लेखनीय है। सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे कुछ देशों ने पिछले दशक में अपने प्रेस वातावरण में उल्लेखनीय गिरावट का अनुभव किया है।

इंडोनेशिया इस क्षेत्र के सबसे अधिक आबादी वाला देश है। यहां पत्रकारों पर विभिन्न प्रकार की हिंसा लगातार हो रही है। इसमें मौखिक दुर्व्यवहार और धमकी, शारीरिक हिंसा, अपराधीकरण से लेकर हत्या तक शामिल है। इस देश के स्वतंत्र पत्रकार गठबंधन (आईजेए) के अनुसार, इनमें से अधिकांश हमले पुलिस द्वारा अंजाम दिए जाते हैं। डॉक्सिंग, अकाउंट हाईजैकिंग और डीडीओएस जैसे साइबर हमले भी पत्रकारों और जनसंचार माध्यमों को निशाना बना रहे हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के कारण स्वतंत्र मीडिया के लिए स्थायी वित्त पोषण में गिरावट से यह गंभीर स्थिति और भी बदतर हो गई है। जीआईजेएन के सदस्य जेएआरआईएनजी (जरिंग) द्वारा देश में मीडिया के लिए क्षमता निर्माण, सामग्री उत्पादन और आपातकालीन सहायता प्रदान की जाती है। इसकी कार्यकारी निदेशक फ्रांसिस्का सुसांती कहती हैं- “ट्रम्प के कार्यकारी आदेश के कारण यूएसएआईडी बंद हो गया। इसके कारण इंडोनेशिया में कई स्वतंत्र मीडिया संगठनों को गुणवत्तापूर्ण खोजी रिपोर्टिंग के लिए मिलने वाले आर्थिक सहयोग से वंचित होना पड़ा।”

आईजेए के महासचिव बायू वर्धना कहते हैं- “मीडिया संस्थानों के पास एक समर्पित बजट का अभाव होता है। इंडोनेशिया में ज़्यादातर खोजी रिपोर्टिंग बाहरी स्रोतों से आती है। इसमें अंतरराष्ट्रीय फंडिंग भी शामिल है। नतीजतन, देश की प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी नीतियों को कवर करने में कमी आती है। ऐसी नीतियां पर्यावरण के लिए विनाशकारी होती हैं और मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में होती हैं।”

इन चुनौतियों के बावजूद, बायू वर्धना का मानना है कि इंडोनेशियालीक्स और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स क्लब (केजेआई) जैसी परियोजनाओं की निरंतरता के कारण खोजी पत्रकारिता अब भी फल-फूल रही है। सुस्तानी कहते हैं कि “मीडिया संस्थानों के आपसी सहयोग के साथ ही मीडिया और गैर-सरकारी संगठनों के बीच भी खोजी रिपोर्टिंग को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए साझेदारी के कारण उम्मीदें बढ़ रही हैं।

इस रिपोर्ट के लेखन में जीआईजेएन के एशिया क्षेत्रीय संपादकों ने सहयोग किया। इनमें ओल्गा सिमानोविच, दीपक तिवारी, अमेल गनी, मजदोलीन हसन, जॉय क्यू , एसके तनवीर महमूद और खोलिकुल अलीम शामिल हैं।

न्युक का जन्म 2000 में दक्षिण कोरिया में हुआ। वह हानयांग विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ एप्लाइड आर्ट (सियोल, दक्षिण कोरिया) में अध्ययनरत हैं। यहां वह एक चित्रकार के बतौर कार्यरत भी हैं। उन्होंने 2021 में हिडन प्लेस में प्रदर्शनी तथा अन्य चित्रण प्रदर्शनियों में भाग लिया है। उनकी मुख्य रुचि हस्त चित्रकला में है, जो कला के प्रति समर्पण का प्रतीक है।

अनुवाद: डॉ. विष्णु राजगढ़िया