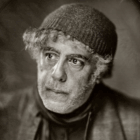

Des Ukrainiens fuient devant l’avancée de l’armée russe, à Irpin, en Ukraine, le 12 mars 2022. Photo avec l’aimable autorisation de Ron Haviv, VII Foundation

Enquêter sur les crimes de guerre : les déplacements forcés

Lire cet article en

Note de la rédaction : ce chapitre est un ajout au Guide du reporter de GIJN pour enquêter sur les crimes de guerre, publié initialement en septembre 2023.

On dénombrait en juin 2024 plus de 122 millions de personnes déplacées par la force, selon l’Agence de l’ONU pour les réfugiés, soit une augmentation de 5,3 millions par rapport à fin 2023. Ces populations ont fui la persécution, les conflits, les violences, les violations des droits humains et les troubles à l’ordre public. Des statistiques qui devraient monter en flèche de façon tragique, étant donné les crises qui se poursuivent dans le monde, en République démocratique du Congo, à Gaza et au Soudan, entre autres.

Au niveau humanitaire, le problème des déplacements de population est actuellement l’un des plus préoccupants. Les personnes peuvent être déplacées au sein même de leur pays ou à l’étranger, pour des raisons multiples et complexes, mais les conflits armés engendrent souvent un déplacement massif de personnes qui recherchent la sécurité, un abri et un soutien. Les déplacements internes dus au conflit et aux violences faisaient, à eux seuls, 72,1 millions de personnes déplacées mi-2024.

Au-delà des immenses pertes en vies humaines et des terribles souffrances endurées par les blessés, les conflits armés sont dévastateurs pour les personnes et les communautés à différents titres. Les problèmes physiques et mentaux des personnes qui se retrouvent au beau milieu d’un conflit armé sont exacerbés lorsqu’elles sont déplacées, surtout si elles le sont à plusieurs reprises ou pour une longue période. Elles perdent leur domicile, leurs effets personnels, leur gagne-pain et le sentiment de sécurité. Beaucoup n’ont pas accès aux services de base et au minimum vital comme l’eau, les denrées alimentaires, l’électricité et les soins médicaux. La scolarité interrompue des enfants et des jeunes déplacés génère aussi un déficit d’apprentissage, avec des répercussions considérables. Les déplacements de population brisent les familles et érodent le lien social, avec des conséquences pour plusieurs générations.

Par déplacements forcés, on entend généralement les déplacements contre leur gré de personnes loin de leur lieu de résidence habituel. Elles fuient les conflits, les violences, la persécution ou d’autres situations et événements néfastes. Mais il ne s’agit pas seulement de décrire la situation. En effet, cette expression a aussi une signification juridique. Les déplacements forcés sont généralement interdits en vertu du droit international et peuvent même constituer un crime international, même si le droit international prévoit certaines circonstances où les déplacements forcés peuvent être acceptables et ne sont pas illicites. Ces dispositions peuvent toutefois être bafouées ou détournées.

En comprenant dans quels cas et en quoi les déplacements forcés peuvent être illégaux, et par conséquent sanctionnables, les journalistes maîtriseront le contexte et le jargon juridiques, ce qui permettra d’analyser des questions fondamentales. Ceci est important, non seulement en termes de responsabilité judiciaire en cas de violations et de crimes, mais une telle démarche leur permet aussi de trouver des documents cruciaux et de réaliser des enquêtes plus rigoureuses.

Dans ce chapitre, nous abordons les aspects essentiels de la couverture des déplacements forcés, pour simplifier des concepts juridiques complexes. Il n’existe pas de définition unique des déplacements forcés, en droit ou dans d’autres domaines. En droit, on parle généralement de déplacements forcés (ou par la force) pour évoquer certains actes interdits (et, dans certaines conditions, des actes sanctionnés comme des crimes) par le droit international. Les définitions de ces actes forment une véritable mosaïque de significations parfois proches, parfois contradictoires. Dans un souci de simplicité, dans ce chapitre, ‘déplacements forcés’ et ‘déplacements par la force’ seront considérés comme pratiquement synonymes, assimilables à des déplacements involontaires.

Des Ukrainiens prennent la fuite, en 2022. Ils ont dû emprunter un pont près d’Irpin, détruit par l’artillerie russe. Photo : avec l’aimable autorisation de Ron Haviv, VII Foundation

Protection juridique contre les déplacements forcés

Les protections contre les déplacements forcés existent depuis longtemps, depuis 1863 pour être précis. C’était la première fois que l’on tentait de codifier les lois de la guerre, dans le code Lieber, pendant la guerre de Sécession. Dans la Charte du tribunal militaire international de Nuremberg, créé au lendemain de la Seconde guerre mondiale, la déportation était mentionnée dans la liste des crimes de guerre et dans celle des crimes contre l’humanité.

Comme on peut le lire dans le détail dans d’autres chapitres du Guide du reporter de GIJN pour enquêter sur les crimes de guerre, le droit international humanitaire (DIH), un des volets du droit international, régit les conflits armés, qu’ils soient internationaux ou non internationaux. Ces règles figurent dans le droit des traités (principalement dans les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 et dans les Conventions de La Haye de 1899 et 1907) ainsi que dans les règles coutumières du DIH, une pratique générale ayant valeur juridique.

Le DIH cherche à trouver le juste équilibre entre la préservation de la vie humaine et la nécessité militaire, en imposant des limites aux pratiques employées dans les situations de conflit pour empêcher les souffrances inutiles.

Les déplacements forcés, en tant que tels, ne sont pas définis de manière spécifique en DIH, mais l’expression est utilisée comme terme générique pour désigner certains actes relatifs au déplacement involontaire de personnes, ces actes étant interdits en situation de conflit armé.

Dit simplement, le DIH interdit les déplacements forcés de populations civiles (en totalité ou en partie) par les parties prenantes à un conflit armé, à moins que la sécurité des civils ou des impératifs militaires ne l’exigent. Cette définition résume bien la règle qui protège les civils des déplacements forcés, règle qui prévaut à la fois dans les conflits armés internationaux et non internationaux, et qui reflète le droit coutumier (tous deux sont contraignants, qu’il y ait eu ou non ratification du traité applicable).

C’est la qualification du conflit armé comme étant international ou non international qui détermine les règles applicables.

En vertu de la législation sur les conflits armés internationaux, les déportations ou transferts par la force de “personnes jouissant d’une protection” qui vivent dans un territoire occupé sont interdits, tel qu’énoncé à l’article 49 de la quatrième Convention de Genève. Stricto sensu, la règle s’applique spécifiquement à une puissance occupante (une partie prenante qui détient le contrôle effectif d’un territoire étranger et ayant la capacité de procéder à des déplacements de force). Elle régit les déplacements forcés qui ont lieu dans des situations d’occupation (mais elle n’est pas nécessairement applicable à d’autres conflits armés internationaux). On appelle “personnes jouissant d’une protection” les civils qui se retrouvent aux mains d’une partie prenante à un conflit armé entre des pays dont ils ne sont pas ressortissants, et qui sont protégés en vertu de la quatrième Convention de Genève.

Les déplacements forcés peuvent prendre deux formes : soit à l’extérieur, de l’autre côté de frontières nationales ou territoriales, soit à l’intérieur, dans un pays ou un territoire. Les déportations se réfèrent à des déplacements forcés transfrontaliers, et les transferts par la force se réfèrent aux déplacements forcés à l’intérieur de frontières. Les termes “réfugiés” et “personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays” sont également souvent utilisés pour désigner des personnes qui ont été déplacées de l’autre côté de frontières ou à l’intérieur de frontières nationales. (La détermination du statut de réfugié a d’autres fonctions protectrices.)

Violer l’interdiction de pratiquer des déportations ou des transferts par la force est une infraction grave à la quatrième Convention de Genève et au premier protocole additionnel. Les infractions graves sont des violations particulièrement sérieuses du DIH, et constituent un type de crimes de guerre. (En présence d’une infraction grave, tous les États ont le devoir d’extrader les auteurs et de les traduire en justice.)

En vertu de la loi applicable aux conflits armés non internationaux, il est interdit d’ordonner le déplacement de la population civile, conformément à l’article 17 du deuxième protocole des Conventions de Genève. Les protocoles additionnels n’ont peut-être pas été ratifiés de façon universelle, mais l’interdiction des déplacements forcés reflète le DIH coutumier et, en tant que telle, elle est contraignante pour toutes les parties prenantes au conflit (les Etats ou les mouvements armés non étatiques).

Les violations de l’interdiction de procéder à des déplacements forcés peuvent aussi constituer des crimes internationaux, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Ces infractions ont été définies par la jurisprudence, en l’occurrence le droit jurisprudentiel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Le tribunal a ainsi jugé différents crimes liés aux déplacements forcés, par exemple dans les affaires Krstić, Krnojelac et Naletilić & Martinović.

Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale comporte plusieurs dispositions en vertu desquelles les actes de déplacement forcés sont désignés explicitement comme des crimes potentiels. Différents actes de déplacements forcés sont désignés comme des crimes de guerre dans les conflits armés internationaux (article 8(2)(b)(viii)) et dans les conflits armés non internationaux (article 8(2)(e)(viii)). Les actes de déplacements forcés, s’ils sont commis dans le cadre d’une attaque systématique à grande échelle, peuvent aussi constituer des crimes contre l’humanité. La déportation et le transfert par la force de populations sont désignés explicitement comme faisant partie des actes de crimes contre l’humanité (article 7(1)(d)). Historiquement, les actes de déplacements forcés ont aussi été jugés comme base pour des actes de persécution et autres actes inhumains (par exemple dans les affaires Kupreškić et al. et Krnojelac).

Le Mémorial du génocide à Srebrenica, en l’honneur des milliers de Bosniaques musulmans massacrés par l’armée serbe en 1995. Le déplacement forcé de Bosniaques a fait l’objet de poursuites en tant que crime international dans de multiples cas instruits par le TPIY. Photo : Shutterstock

Quels critères pour qualifier un déplacement de ‘forcé’ ?

L’élément essentiel, en cas de violation de l’interdiction de procéder à des déplacements forcés, est la nature involontaire du déplacement. Ainsi, il est crucial de comprendre ce que ‘forcé’ signifie.

La question fondamentale, ici, est de savoir si le déplacement a résulté d’un choix réel ou s’il a été induit par la force ou par la contrainte. Si l’on examine la notion de force dans ce contexte, elle n’est pas limitée à l’usage de la force physique et ne doit pas être interprétée de façon restrictive. La notion de force englobe aussi les menaces de recourir à la force ou à la contrainte, par exemple celle causée par la peur de la violence, la coercition, la détention, l’oppression psychologique ou l’abus de pouvoir, ou encore le fait de tirer parti d’un environnement coercitif (jugement de première instance de l’affaire Krnojelac, paragraphe 475). Dans des circonstances coercitives, il est impossible de donner véritablement son consentement ou de faire un véritable choix (jugement de première instance de l’affaire Naletilić, paragraphe 519). Dans de tels cas, tout consentement supposé est vide de sens.

Concrètement, il peut s’agir d’une action directe, pour que des civils quittent une zone contre leur gré, ou d’une action indirecte, pour leur rendre la vie impossible s’ils restent. Le TPIY a conclu que l’absence de choix véritable peut être déduite d’actes menaçants et intimidants dans le but de priver la population civile de son libre arbitre, par exemple en bombardant ou en brûlant des biens de caractère civil et en menaçant de commettre d’autres crimes pour terrifier la population et la forcer à fuir (jugement en première instance de l’affaire Simić, paragraphe 126).

Quand un déplacement forcé peut-il être légal ?

Le DIH ne juge acceptables les déplacements forcés que dans des circonstances extrêmement limitées et spécifiques.

L’évacuation légale est la seule exception à l’interdiction de procéder à un déplacement forcé. Il n’y a que deux raisons qui peuvent nécessiter une évacuation :

- La sécurité de la population : quand les circonstances exposent les civils à un danger tel qu’ils doivent être évacués pour leur sécurité, par exemple quand une zone est susceptible de subir d’intenses bombardements. Encore faut-il que le danger ne découle pas d’un acte illégal d’une partie prenante. Par exemple, une partie prenante au conflit ne peut pas justifier un déplacement par la force en menant des attaques aveugles.

- Des raisons militaires impératives : quand des considérations militaires impérieuses justifient un déplacement forcé, une condition rarement observée. Les impératifs militaires doivent aussi répondre à des objectifs légaux. L’usage abusif d’évacuations comme prétexte pour justifier un déplacement par la force pour des objectifs illégaux, comme un nettoyage ethnique, serait illégal.

Quand un déplacement est forcé et qu’il n’est pas justifié par l’une de ces exceptions, il est illégal. Les évacuations, quant à elles, doivent être provisoires (limitées au temps strictement nécessaire) ; sinon, elles sont illégales.

Dans certaines circonstances, il peut être vraiment nécessaire de procéder à des évacuations pour protéger les civils, par exemple par mesure de précaution en raison des effets des attaques, conformément aux règles qui régissent les hostilités. Dans de telles situations, des avertissements préalables à une attaque imminente sont donnés à la population et doivent être efficaces pour permettre une évacuation en toute sécurité. Les conditions relatives à une évacuation légale doivent être respectées, afin d’éviter un détournement des principes humanitaires en procédant à un déplacement de masse.

Il est à noter que le DIH ne juge acceptables les déplacements forcés que dans des circonstances extrêmement limitées et spécifiques. Il doit s’agir de mesures exceptionnelles et provisoires. Il serait par ailleurs totalement contraire à l’esprit et à l’objectif humanitaires du DIH d’exploiter une telle disposition.

Un déplacement de civils décrit comme une évacuation par les parties prenantes au conflit ou d’autres acteurs ne le légitime pas automatiquement. La réinstallation forcée de civils ne remplit les conditions d’une évacuation légale que si elle est entreprise pour l’une des raisons légales suivantes et si elle remplit plusieurs conditions juridiques :

- Le déplacement forcé doit être limité à l’intérieur du territoire. Dans le cas d’un territoire occupé, le déplacement forcé de personnes jouissant d’une protection doit être restreint à l’intérieur de ce territoire, à moins que ce ne soit pas possible physiquement. Dans le cadre de conflits armés non internationaux, les déplacements forcés doivent avoir lieu à l’intérieur d’un territoire national.

- Le déplacement de population doit être provisoire, et les personnes évacuées (de leur plein gré) auront la possibilité de rentrer chez elles une fois que les hostilités dans la zone auront pris fin et que l’évacuation ne sera plus nécessaire. Cela suppose qu’il est en effet possible de retourner chez soi et que la ou les zones concernées sont toujours habitables, malgré les conséquences du conflit armé. Ceci est en accord avec les règles régissant les hostilités qui protégent les biens à caractère civil et en particulier ceux indispensables à la survie de la population civile.

- Dans la mesure du possible, des conditions satisfaisantes (abri, hygiène, santé, sécurité et nutrition) doivent être observées, et les familles ne doivent pas être séparées.

La gamme de protections liées aux déplacements forcés comprend la prévention d’actes de déplacements de populations, les conditions restrictives relatives aux déplacements de population dans le temps et dans l’espace, la manière de traiter les personnes déplacées, ainsi que leur retour chez elles. Si une seule de ces conditions qui protègent la population n’est pas remplie, le déplacement forcé sera illégal.

Des centaines de membres de la communauté rohingya, le long de la frontière du Bangladesh, en septembre 2017. Ils fuient la Birmanie, après avoir traversé le Naf, le fleuve frontalier. Le nettoyage ethnique pratiqué par les forces armées birmanes a forcé quelque 700 000 Rohingya à fuir l’Etat de Rakhine, en Birmanie, pour trouver refuge au Bangladesh voisin. Image : Shutterstock

Conseils et outils

Quand les journalistes enquêtent sur des situations où des déplacements forcés sont suspectés, ils peuvent suivre les conseils suivants :

Vous devez bien maîtriser les instruments de protection juridique applicables. Les journalistes peuvent trouver difficile de faire une analyse juridique de haut niveau du type de conflit en présence, et de déterminer qu’un acte donné constitue une violation spécifique. Il pourra être utile de demander une analyse juridique fiable à un expert, mais il est important de connaître les bases des principaux éléments des protections légales.

- Quelles sont les règles qui s’appliquent aux parties prenantes au conflit ?

- À quoi servent ces règles ?

- Qui protègent-elles ?

- Quels sont les composants de la protection légale ?

- Quelles sont les sources de ces règles, et comment sont-elles interprétées ?

Recueillez des données pertinentes sur les déplacements de population. L’agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR) regroupe les statistiques sur les personnes déplacées par la force dans le monde, en mettant l’accent sur les cas de déplacements de population les plus importants. Mais attention, ces données du HCR sont factuelles, et pas juridiques.

Recueillez des faits et documentez les tendances. Utilisez différentes sources pour recueillir et corroborer des faits.

- Recueillez les témoignages des personnes déplacées, que vous trouverez grâce aux organisations qui leur apportent aide et services. Si vous réalisez des interviews, veillez à tenir compte des traumatismes subis, du fait qu’il s’agit de personnes rescapées. Vérifiez les faits et les détails d’événements connus, en consultant la documentation disponible, qui peut inclure des documents audiovisuels réalisés par les déplacés eux-mêmes.

- L’information en sources ouvertes peut être un complément utile, voire crucial pour vos enquêtes, surtout dans les zones où l’accès n’est pas autorisé ou n’est pas possible pour d’autres raisons. Si vous enquêtez sur un conflit en particulier, recherchez les documents en accès libre. Les photos et les vidéos proposées par les agences et celles postées par les personnes qui se trouvent dans la zone qui vous intéresse, ou qui ont été déplacées de / vers cette zone, peuvent vous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. D’autres types d’informations en accès libre peuvent aussi offrir une perspective visuelle différente pour l’enquête. Par exemple, les images satellite ont été largement exploitées dans ce reportage de Human Rights Watch en 2024 pour analyser les préjudices subis et les destructions à Gaza, et pour suivre les tendances en termes de déplacements de population. Vous trouverez des conseils sur l’utilisation de travaux de recherche en accès libre dans ce chapitre du présent guide.

- Les déclarations officielles et autres documents provenant des parties prenantes au conflit sont une source d’information importante pour votre investigation. Il peut s’agir de communiqués de presse, d’interviews publiées dans d’autres langues, de directives et autres communications à l’attention de la population civile en zone de conflit, de messages postés sur les réseaux sociaux par des organismes officiels ou encore de documents partagés par de simples soldats sur leurs activités militaires. Toute cette documentation peut vous aider à vous faire une idée beaucoup plus précise du comportement des parties prenantes et de leurs intérêts, que ce soit leurs approches opérationnelles, leurs positions et leurs politiques présumées, leurs pratiques et leur conduite apparente, ou leur attitude vis-à-vis des règles du DIH. Tout cela pourra aussi vous aider à identifier la ou les personnes qui sont peut-être responsables de déplacements forcés.

Analysez les circonstances du déplacement de population. Les réponses aux questions suivantes peuvent vous aider à mieux qualifier les déplacements de population :

- Dans quel contexte s’est déroulé le déplacement de population ?

- Quelles sont les raisons potentielles de ce déplacement de population ? Certains signes laissent-ils penser que le déplacement de population a pu être ordonné, forcé ou contraint par l’une des parties prenantes au conflit ?

- Quelles autres possibilités les civils ont-ils pour se mettre en sécurité ? Quelles sont les conditions de vie dans les endroits où la population peut se mettre en sécurité ?

- Est-ce que les personnes ont pu emprunter des itinéraires sécurisés ? Leur a-t-on donné assez de temps ?

- Où les gens ont-ils été déplacés ?

- Pendant combien de temps les personnes ont-elles été déplacées ? Sont-elles retournées chez elles ?

- Quelles sont les tendances en matière de déplacements de population ? À quelle échelle ?

Identifiez les indicateurs utiles. Prêtez attention aussi bien aux actes qu’aux omissions. En effet, les deux peuvent vous donner des indications utiles sur la légalité du déplacement de population.

- Quels signes laissent penser qu’un usage de la force, ou des menaces d’employer la force, ont motivé le déplacement de population ? Quels facteurs éventuels ont pu contribuer à un environnement coercitif ? Est-ce qu’une intention de déplacer des populations de force peut être déduite ou inférée ?

- Quels faits pertinents peuvent être utilisés pour déterminer si le déplacement de population a pu être motivé par des justifications légales ?

- Qu’indiquent les circonstances du déplacement de population en ce qui concerne le respect des restrictions de lieu et de temps sur les évacuations et les conditions matérielles requises ? La durée du déplacement de population est-elle indicative d’un caractère provisoire ? Quelles sont les possibilités de retour ? Les personnes ont-elles été déplacées de l’autre côté d’une frontière ? Si c’est le cas, pour quelles raisons ? Comment peut-on déterminer si les abris, l’hygiène, la santé, la sécurité et la nutrition ont été suffisants et de qualité ?

- En général, quelle est l’attitude envers le DIH des parties prenantes au conflit ? Le respectent-elles ? En quoi leurs politiques et leurs pratiques le confirment-elles ? De quelles informations dispose-t-on sur l’évaluation initiale de leur respect du DIH ?

Référez-vous à des organisations humanitaires et de défense des droits humains. Il existe une grande variété d’organisations humanitaires et de défense des droits humains qui disposent d’une expertise contextuelle et thématique spécifique, depuis les organisations locales jusqu’aux agences de l’ONU, ainsi que des mécanismes de documentation et d’investigation. Les analyses d’experts, juridiques notamment, peuvent aussi aider les journalistes qui enquêtent sur les déplacements de population. Il peut s’agir, entre autres, de rapports d’organismes d’investigation mandatés par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, d’équipes d’investigation numérique au sein d’organisations de défense des droits humains, ainsi que d’informations et de commentaires d’organisations et d’experts qui ont une expertise juridique.

Etudes de cas

Violences humanitaires à Gaza, Forensic Architecture.

Les enquêteurs de Forensic Architecture ont documenté le déplacement de masse de citoyens palestiniens par l’armée israélienne dans la bande de Gaza et ont analysé les actes de violence et de destruction systématiques observés. Ils ont sélectionné les informations pertinentes sur les circonstances de chaque phase de déplacement identifiée et le tort causé aux civils. Ils en ont conclu que les déplacements de population n’ont pas répondu aux critères pour être considérés comme des “évacuations” légales. Ces constatations ont remis en cause l’argument avancé par Israël en janvier 2024, selon lequel il évacuait les civils des zones d’hostilités et qu’il prenait des mesures humanitaires pour limiter le tort causé aux civils, dans la procédure judiciaire en cours qui oppose l’Afrique du sud à Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ). Israël n’aurait pas souhaité répondre quand on l’a sollicité au sujet de l’enquête de Forensic Architecture. La CIJ a confirmé qu’il y avait eu “un déplacement par la force de la grande majorité de la population”. Elle s’est dite préoccupée par les risques immenses qu’encourt la population palestinienne et a ordonné des mesures provisoires suite aux requêtes de l’Afrique du sud. Cette enquête a été utilisée comme élément de preuve.

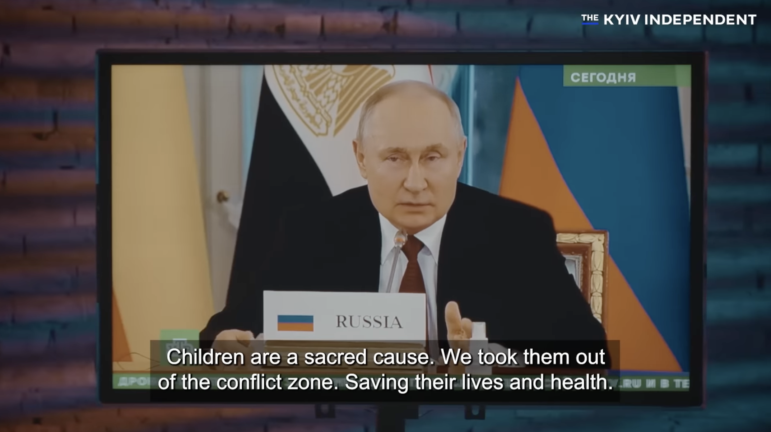

Déracinés (‘Uprooted’), The Kyiv Independent.

Dans ce reportage, les journalistes du Kyiv Independent ont enquêté sur la déportation d’enfants ukrainiens en Russie, ont identifié les noms de responsables haut placés et ont retrouvé la trace de certains enfants. Cette enquête se distingue par le fait qu’elle se concentre sur le déplacement forcé d’enfants et qu’elle met l’accent sur la responsabilité de ces crimes. En 2023, la Cour pénale internationale a émis des mandats d’arrêt à l’encontre du président de la Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, ainsi que de la commissaire aux droits de l’enfant, Maria Alekseyevna Lvova-Belova, pour leur rôle dans la déportation illégale et le transfert illégal d’enfants ukrainiens. La Russie a nié tout acte répréhensible et a rejeté les mandats d’arrêt, mais ces deux personnes risquent d’être arrêtées par d’autres Etats à l’occasion d’un déplacement à l’étranger (les Etats parties à la CPI étant dans l’obligation de coopérer).

Dans le documentaire intitulé ‘Déracinés’ (‘Uprooted’), les journalistes du Kyiv Independent ont enquêté sur la déportation par la force d’enfants ukrainiens en Russie. Le nombre d’enfants portés disparus serait compris entre 20 000 et 100 000. Photo : capture d’écran, The Kyiv Independent

Rapport de la mission exploratoire internationale indépendante sur la Birmanie, Nations unies.

Ce rapport de l’ONU est un compte rendu détaillé des violations commises par l’armée birmane et des modalités de ses opérations et de ses pratiques. Il apporte des précisions sur la manière dont l’expulsion de masse a été motivée par des violences extrêmes sur fond d’oppression et de persécution institutionnalisées. Le procureur de la Cour pénale internationale s’est beaucoup appuyé sur les constatations détaillées de ce rapport pour demander l’autorisation judiciaire d’ouvrir une enquête. Le rapport a été rejeté dans les remarques préliminaires d’un porte-parole du gouvernement birman puis dans un discours officiel prononcé devant l’Assemblée générale de l’ONU en 2019. Les objections avancées concernaient le mandat de la mission exploratoire et ses rapports “biaisés et défectueux”, ainsi que le fait que la CPI ouvre une enquête. Depuis, les juges de la CPI ont autorisé une enquête et un mandat d’arrêt a été délivré pour crimes contre l’humanité de déportation et de persécution présumés avoir été commis contre les Rohingya.

Vivian Ng est une juriste internationale qui a une expérience de plus de dix ans dans les questions humanitaires et relatives aux droits humains en Afrique de l’Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-est. Elle a occupé différents postes de recherche et de conseil au sein d’organisations de la société civile, de l’ONU et du milieu universitaire. Elle a apporté son expertise en termes de droit et de politiques et a assuré des formations dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire. Elle est titulaire d’une maîtrise de droit relatif aux droits humains et au droit humanitaire de l’Université d’Essex.

Vivian Ng est une juriste internationale qui a une expérience de plus de dix ans dans les questions humanitaires et relatives aux droits humains en Afrique de l’Est, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-est. Elle a occupé différents postes de recherche et de conseil au sein d’organisations de la société civile, de l’ONU et du milieu universitaire. Elle a apporté son expertise en termes de droit et de politiques et a assuré des formations dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire. Elle est titulaire d’une maîtrise de droit relatif aux droits humains et au droit humanitaire de l’Université d’Essex.

Ron Haviv est un réalisateur dont le travail a été sélectionné pour un Emmy award. Il est aussi photojournaliste et cofondateur de l’agence de photo VII, qui documente les conflits et aborde des questions relatives aux droits humains dans le monde. Il est par ailleurs cofondateur de la VII Foundation, à but non lucratif, qui se concentre sur les documentaires et propose des formations gratuites au journalisme visuel.

Ron Haviv est un réalisateur dont le travail a été sélectionné pour un Emmy award. Il est aussi photojournaliste et cofondateur de l’agence de photo VII, qui documente les conflits et aborde des questions relatives aux droits humains dans le monde. Il est par ailleurs cofondateur de la VII Foundation, à but non lucratif, qui se concentre sur les documentaires et propose des formations gratuites au journalisme visuel.