Portrait pixelisé et reconfiguré d'Ada Lovelace - la mathématicienne qui a découvert qu'un ordinateur pouvait suivre une séquence d'instructions - moulé sur une puce électronique. Image : Hanna Barakat & Cambridge Diversity Fund / Better Images of AI / Lovelace GPU / CC-BY 4.0

« La recherche de preuves » : Ce qui a attiré les femmes datajournalistes de premier plan vers ce domaine

Lire cet article en

Chez Infobae, une rédaction argentine en ligne créée en 2002, une révolution discrète a eu lieu : l’équipe chargée des données, créée par Sandra Crucianelli, journaliste chevronnée, est désormais entièrement composée de femmes.

Lorsqu’elle a commencé à recruter son équipe de data il y a sept ans, elle ne cherchait pas à embaucher des femmes en particulier, ce n’était qu’une heureuse coïncidence. « Je n’ai pas cherché à recruter des membres en fonction de leur sexe. Je me suis contentée de chercher le meilleur [candidat] pour chaque tâche », explique-t-elle.

Mais on est loin du paysage qu’elle a rencontré lorsqu’elle a commencé à travailler dans les années 1980. À l’époque, le secteur, du moins en Argentine, où elle est basée, était dominé par les hommes, et le journalisme de données était un domaine de niche.

« À l’époque, ce que l’on appelle aujourd’hui le journalisme de données n’existait pas. Nous faisions du journalisme d’investigation à l’aide de feuilles de calcul, mais de manière très exceptionnelle », ajoute-t-elle.

Son parcours, de la biochimie aux tranchées du journalisme de données, a été marqué par la persévérance et la passion, mais ses expériences ont également reflété une évolution du paysage industriel.

Dans la section démographique de l’enquête 2023 sur l’état du journalisme de données – réalisée par le Centre européen de journalisme mais portant sur le panorama mondial – 49 % des répondants se sont identifiés comme hommes, 48 % comme femmes, 1 % comme non binaires / genderqueer. La quasi-parité entre les hommes et les femmes, écrivent les auteurs, montre « un changement significatif » par rapport à 2022, lorsque 58 % des répondants étaient des hommes et 40 % s’identifiaient comme des femmes.

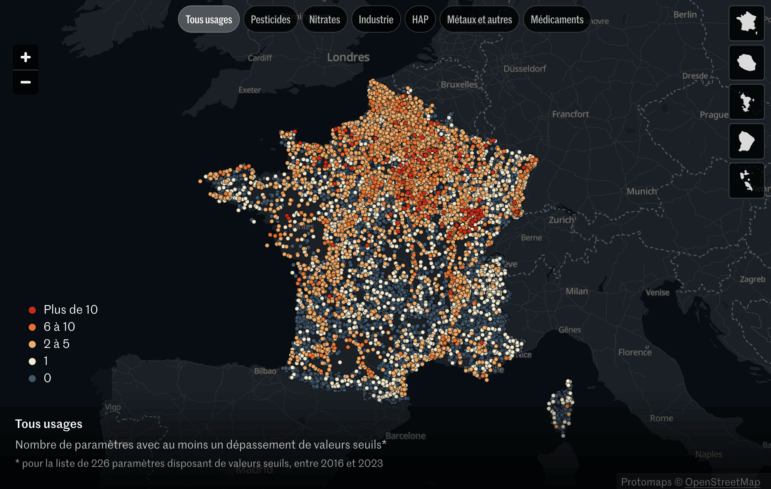

La dernière étude de 2023 sur l’état du journalisme de données a exploré les données démographiques du secteur, en examinant la répartition des sexes dans différents pays. Image : Capture d’écran, Centre européen du journalisme

À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme de cette année, le GIJN a décidé de s’entretenir avec des femmes de différentes régions du monde sur leur parcours dans le journalisme de données, sur la manière dont elles sont entrées dans le domaine, sur leurs expériences et pour savoir s’il existe encore des barrières structurelles ou des défis qui les retiennent.

Débuter dans le journalisme de données

Pour Crucianelli, data journaliste a été un processus progressif. Scientifique de formation, elle s’est sentie attirée par la vérité non filtrée cachée dans les données. « Mon parcours académique ne vient pas du journalisme, mais de la science. J’ai étudié la biochimie pendant plusieurs années à l’université et, bien que je n’aie pas obtenu de diplôme, j’ai étudié les mathématiques, de sorte que les chiffres ont toujours attiré mon attention. »

La première étape a consisté à se plonger dans le journalisme d’investigation. C’est l’essor du reportage assisté par ordinateur dans les années 1990 qui l’a conduite au journalisme de données, puis à Infobae où elle a créé sa propre équipe. Elle et ses collègues ont reçu des prix et des éloges pour leur travail sur les dossiers FinCEN, les décrets secrets de la dictature militaire argentine et les Panama Papers.

Un bon nombre de femmes nous ont raconté leur première incursion dans le journalisme de données était motivée par le désir de raconter des histoires et de donner un sens au monde qui les entoure – pour lequel les chiffres et les données offraient une voie d’accès.

E’thar AlAzem, Rédactrice en chef chez Arab Reporters for Investigative Journalism, adorait les chiffres et les puzzles dès son enfance, ce qui, des années plus tard, l’a conduite au journalisme de données. « Je suis constamment motivée par la recherche de preuves, et le journalisme de données répond à cette passion », raconte-t-elle.

Savia Hasanova, une analyste de données basée au Kirghizistan, qui est passée de la recherche politique au terrain, a été attirée par le pouvoir des chiffres pour éclairer les questions sociales. « J’ai réalisé que je pouvais apporter de nouvelles idées et connaissances à un public plus large et utiliser mon expérience analytique pour devenir journaliste de données », explique-t-elle.

Pour Hasanova, le journalisme de données n’est pas qu’une question de chiffres, il s’agit de donner une voix aux personnes marginalisées. « Nous utilisons les données pour rendre compte de la violence domestique, des violations des droits des femmes et des filles, et de la discrimination à laquelle nous sommes confrontés », dit-elle, soulignant la capacité de “remodeler les récits et d’amplifier les voix qui ont longtemps été ignorées”.

Pinar Dağ est formatrice en journalisme de données, juge pour les Sigma Awards et responsable de l’édition Turc à GIJN. Image : Avec l’aimable autorisation de Dağ

Pinar Dağ est formatrice et praticienne du journalisme de données en Turquie, juge des Sigma Awards pour le data journalisme et responsable de l’édition Turc pour le GIJN. Elle travaillait comme journaliste à Londres lorsque l’affaire WikiLeaks a éclaté, ce qui l’a amenée à s’intéresser à l’analyse systématique des documents et des données. Cela fait maintenant 14 ans qu’elle enseigne le data journalisme et qu’elle donne accès à de nombreux autres journalistes qui, comme elle, s’intéressent au pouvoir des données pour raconter des récits d’enquête.

Lorsqu’on lui demande ce que les femmes apportent de différent à ce domaine par rapport à leurs collègues masculins, elle souligne l’approche « féministe » de certaines d’entre elles. « Quand on regarde la diversité des sujets de journalisme de données, on peut voir qu’il y a de l’empathie, de la sensibilité, des perspectives différentes et variées, que les détails des récits centrés sur l’humain sont très bien élaborés et que des analyses sensibles au genre sont faites », note-t-elle.

Hassel Fallas, fondatrice de La Data Cuenta, basée au Costa Rica, abonde dans le même sens. Elle souligne l’importance d’une perspective de genre dans l’analyse des données, que les femmes apportent souvent dans les salles de rédaction grâce à leur expérience vécue, en particulier à l’ère de l’IA. « Les préjugés sexistes dans les données masquent souvent les défis spécifiques auxquels les femmes sont confrontées, ce qui rend l’analyse sexospécifique essentielle pour une représentation plus précise et plus nuancée de la réalité », explique-t-elle.

Helena Bengtsson, rédactrice en chef du journalisme de données chez Gota Media, a commencé dans les années 90 et dit qu’elle n’aime pas beaucoup les généralisations fondées sur le sexe. Mais lorsqu’on lui demande ce que les femmes apportent au journalisme de données, elle répond : « S’il y a quelque chose, c’est peut-être le souci du détail. »

« Je pense que c’est la caractéristique la plus importante d’un journaliste de données », ajoute-t-elle. « On peut toujours apprendre les différents programmes et méthodes, mais si on ne peut pas faire attention aux détails tout en ayant une vision d’ensemble, on n’est pas un bon journaliste de données. »

La journaliste kenyane Purity Mukami avait une formation en statistiques lorsqu’elle s’est lancée dans le journalisme. Elle raconte que son patron de l’époque – John Allan Namu, PDG d’Africa Uncensored – a reconnu que son expérience pourrait être utile pour les reportages sur les élections et que c’est à partir de là que son chemin vers le journalisme de données s’est tracé.

Mukami souligne le rôle important que peuvent jouer les mentors et affirme que dans les salles de rédaction de tout le pays, elle a constamment rencontré des femmes qui ne seraient pas là sans l’intervention de Catherine Gicheru, journaliste chevronnée spécialisée dans le journalisme de données. « Elle a tant fait pour renforcer et connecter de nombreuses femmes data journalistes, par le biais du programme WanaData », dit Mukami, à propos du réseau panafricain de journalistes, de scientifiques de données et de techniciens qui donne aux femmes journalistes l’occasion de collaborer et de travailler sur des projets de journalisme de données.

Gicheru, qui a dirigé WanaData et est directrice de l’Africa Women Journalism Project, explique que la rareté des possibilités de formation offertes aux femmes lorsqu’elle était journaliste l’a obligée à apprendre sur le tas. Mais elle a vu sur le terrain et dans sa salle de rédaction combien il était important que les femmes fassent partie de la conversation.

« L’un des moments qui m’a le plus ouvert les yeux a été celui où nous avons travaillé sur un article concernant la santé maternelle. Nous avions entendu parler de femmes qui mouraient en couches, mais lorsque nous avons analysé les dossiers des hôpitaux et les données gouvernementales, les chiffres étaient stupéfiants – bien pires que ce que les articles individuels laissaient entendre », se souvient-elle.

Ecart de genre ?

Quant à l’avenir, Mukami, qui travaille aujourd’hui pour l’OCCRP, explique que si son expérience a été marquée par l’égalité dans les salles de rédaction où elle a travaillé, il subsiste un sentiment plus général selon lequel les femmes ne sont pas promues à des postes de direction ou de leadership aussi souvent que les hommes. « Je pense également que les femmes sont stéréotypées comme étant émotives et qu’elles obtiennent donc rarement des postes de direction dans ce domaine. Enfin, les nouveaux outils et compétences que l’on doit acquérir en tant qu’épouse et mère dans un contexte africain peuvent être accablants », fait remarquer Mukami.

Hassel Fallas, fondatrice du site sur le journalisme de données La Data Cuenta, basé au Costa Rica. Image : Avec l’aimable autorisation de Hassel Fallas

Fallas a également mis l’accent sur cette question en déclarant que si le nombre croissant de femmes dans le journalisme de données est une bonne chose, ce qui importe davantage, c’est de savoir « si les femmes ont les mêmes possibilités de leadership et de croissance professionnelle ». Elle a remarqué un écart persistant entre les sexes dans le journalisme. « Alors que les femmes représentent environ 40 % de la main-d’œuvre journalistique, elles n’occupent que 22 % des postes de direction dans les organisations médiatiques », dit-elle en citant les chiffres figurant dans les dernières éditions du rapport de l’Institut Reuters sur les femmes dans l’information.

« Cette disparité reflète des obstacles structurels, notamment l’accès limité aux postes de décision et le besoin permanent de prouver notre expertise dans un environnement dominé par les hommes », ajoute Fallas.

Gicheru estime également que des lacunes subsistent en ce qui concerne la représentation équitable des femmes dirigeantes dans ce domaine. « Dans le domaine du leadership, il y a toujours moins de femmes, ce qui signifie moins de modèles et de mentors pour la prochaine génération », explique-t-elle. L’une des raisons pour lesquelles elle estime qu’il y a moins de femmes dans le journalisme de données dans certains endroits est que « le journalisme de données a longtemps été considéré comme un domaine à forte composante technologique, ce qui a découragé de nombreuses femmes de s’y intéresser ».

Elle souligne également une autre raison pour laquelle il y a moins de femmes à des postes de direction : les barrières culturelles. « De nombreuses femmes journalistes, en particulier dans les petites rédactions, jonglent avec de multiples responsabilités – reportage, rédaction et parfois même travail administratif – alors que leurs homologues masculins se concentrent uniquement sur le travail d’investigation », souligne-t-elle.

Selon Crucianelli, l’un des moyens de surmonter ces problèmes systémiques est d’encourager le journalisme de données dans l’ensemble de la profession. « Ce qu’il faut, c’est plus d’unités de données dans les salles de rédaction. Il y a des médias importants dans plusieurs pays qui n’en ont même pas », note-t-elle.

La présence de femmes dans le journalisme de données permettra de « remettre en question les systèmes, d’exposer les inégalités et d’encourager le changement », affirme Gicheru. Pour elle, « le journalisme de données n’est pas qu’une question de chiffres, c’est une question de pouvoir. Il s’agit de modifier les récits pour que les femmes et les communautés marginalisées ne soient pas de simples notes de bas de page dans les articles de presse, mais qu’elles soient au centre de ces dernières.

Amel Ghani est basée au Pakistan. Elle est le responsable de l’édition en ourdou et collaboratrice au Centre de ressources de GIJN. Elle a écrit sur la montée des partis politiques religieux, l’environnement, les droits du travail et a couvert les droits technologiques et numériques. Elle est titulaire d’une bourse Fulbright et d’un master en journalisme de l’Université de Columbia, où elle s’est spécialisée dans le journalisme d’investigation.

Amel Ghani est basée au Pakistan. Elle est le responsable de l’édition en ourdou et collaboratrice au Centre de ressources de GIJN. Elle a écrit sur la montée des partis politiques religieux, l’environnement, les droits du travail et a couvert les droits technologiques et numériques. Elle est titulaire d’une bourse Fulbright et d’un master en journalisme de l’Université de Columbia, où elle s’est spécialisée dans le journalisme d’investigation.