বিদেশি লবিং অনুসন্ধানে আগ্রহী সাংবাদিকদের জন্য জিআইজেএন নির্দেশিকা

১৯৩৩ সালে অ্যাডলফ হিটলার যখন জার্মানির রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায়, তখন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় জনসংযোগ (পিআর) বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত আইভি লিকে নিয়োগ দেন। তার দায়িত্ব ছিল নাৎসি সরকারকে নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যেসব ভয়-ভীতি ছড়িয়ে ছিল, তা কমিয়ে আনার উপায় বের করা। আইভি লি পরামর্শ দেন—কূটনীতিকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠকের আয়োজন এবং হিটলারের ভাবমূর্তি ইতিবাচকভাবে উপস্থাপনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদের কাছ থেকে ভালো প্রচারণা পাওয়ার চেষ্টা করতো। আজ আমরা যেটাকে ‘লবিং’ বলি, এসবই ছিল তারই অংশ।

হিটলারের প্রচারমন্ত্রী জোসেফ গোয়েবলস এই পরামর্শ অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। এর জের ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস আইভি লির কার্যকলাপ নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এরপর ১৯৩৮ সালে বৈদেশিক লবিং কার্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট (এফএআরএ) নামের একটি আইন পাশ করেন।

যুক্তরাষ্ট্র একা নয়। অস্ট্রেলিয়া থেকে শুরু করে লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশসহ বিশ্বের বহু দেশ বিদেশি প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে নিজেদের মতো করে আইন প্রণয়ন করেছে।

বছরের পর বছর ধরে এসব আইন পরিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। এর ফলে বিপুল পরিমাণ নথিপত্র তৈরি হয়েছে, যেগুলো এখন বিশ্বজুড়ে সাংবাদিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির উৎস হিসেবে কাজ করতে পারে। এই নথিগুলোর মাধ্যমে বোঝা যায়, কীভাবে বিভিন্ন দেশ ও কোম্পানি বিদেশে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়।

কেবল ২০২৪ ও ২০২৫ সালের শুরুর দিকের কিছু লবিং সম্পর্কিত অনুসন্ধান দেখলেই বোঝা যায়, বিষয়টি কতটা আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ:

- ওসিসিআরপি-এর এক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, লবিংয়ের মাধ্যমে উত্তর সাইপ্রাসের পক্ষে কীভাবে ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের প্রভাবিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উত্তর সাইপ্রাস বিশ্বের বেশিরভাগ দেশ কর্তৃক স্বীকৃত নয়। কিছু আইনপ্রণেতা সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের কোনো জবাব দেননি যে, কেন তারা সংসদে প্রশ্ন তোলার আগে নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট (বিশেষ গোষ্ঠীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা) বিষয়গুলো সরকারি নথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ করেনি। একজন এমপি নিবন্ধন না করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। অন্যজন বলেন যে, তিনি জানতেন না যে নিবন্ধনের বিষয়টি বাধ্যতামূলক। আর তৃতীয়জন দাবি করেন, তিনি আগেই নিবন্ধন করেছিলেন, তবে কারিগরি ত্রুটির কারণে তা নথিভুক্ত হয়নি।

- জার্মানির দুই রাজনীতিক আজারবাইজানের তথাকথিত “ক্যাভিয়ার ডিপলোমেসি”-এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দুর্নীতির মামলায় বিচারের মুখোমুখি হন। এই কৌশলের মাধ্যমে আজারবাইজান ইউরোপীয় নীতিতে প্রভাব ফেলতে চেয়েছিল। অভিযুক্ত দুই প্রাক্তন আইনপ্রণেতা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

- ট্রাম্প প্রশাসনের প্রথম মেয়াদে সংশ্লিষ্ট কিছু রাজনৈতিক পরামর্শক কাতারের পক্ষে গোপনে লবিং করার দায়ে তদন্তের মুখে পড়েন এবং পরে ডিফার্ড প্রসিকিউশন এগ্রিমেন্ট (এক ধরনের আইনগত সমঝোতা) করতে সম্মত হন। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে মন্তব্য চাওয়া হলেও তদন্তের আওতায় থাকা ব্যক্তিরা সে অনুরোধে কোনো সাড়া দেননি।

- যুক্তরাষ্ট্রের এক সিনেটর মিসরের হয়ে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর পদত্যাগ করেন—যদিও তিনি নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করে গেছেন।

সাংবাদিকদের জন্য এখন এমন কিছু ফ্রি অনলাইন টুল রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্ত থেকেই বিদেশি লবিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালানো সম্ভব। যুক্তরাষ্ট্রে এ সংক্রান্ত অসংখ্য পরিমাণ ডকুমেন্ট ও ডেটা পাওয়া যায়। তবে অন্যান্য দেশেও অনেক মূল্যবান রেকর্ড পাওয়া যায়, যেগুলো থেকে গল্প তুলে আনা সম্ভব। যদিও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। তবুও এই ডকুমেন্টগুলো ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন তৈরি করা যায়। এই গাইডে সেই প্রাথমিক ধাপগুলো তুলে ধরা হবে।

গত এক দশকে বিদেশি সরকার ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকরা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিনির্ধারকদের প্রভাবিত করতে ও বিভিন্ন নীতি নিজেদের পক্ষে আনার জন্য দেশটিতে ৫০০ কোটি মার্কিন ডলারেরও বেশি খরচ করেছে— এ তথ্য দিয়েছে অলাভজনক পর্যবেক্ষক সংস্থা ওপেনসিক্রেটস। ব্যয়ের এই তালিকায় রয়েছে ১৮০টিরও বেশি দেশ। তালিকার নেতৃত্ব দিচ্ছে চীন, সৌদি আরব, রাশিয়া, লাইবেরিয়া, কানাডা ও জার্মানি।

লবিং কী?

লবিং নিয়ে অনুসন্ধান করতে হলে, আগে এটি বোঝা জরুরি। প্রত্যক্ষ লবিং বলতে বোঝায়, যখন কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন নীতিমালায় প্রভাব ফেলতে সরকারের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করে—চিঠি লেখে, ফোন করে বা দেখা করতে যায়। এ সময় তারা নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলতে বিভিন্ন ডেটা, গবেষণা তথ্য বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ভাগাভাগি করে দেয়।

তবে লবিস্টরা পরোক্ষ লবিংও করে, যাতে জনমত গড়ে তুলে সরকার বা আইনপ্রণেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। একে গ্রাসরুটস লবিং বলা হয়। জনমত প্রভাবিত করতে গণসংযোগ সংস্থাকে অর্থ দিয়ে অনুকূল মিডিয়া কাভারেজ করানোও একটি কৌশল। যেমন, সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরুর মাত্র এক মাস আগে সিরিয়ার শাসক বাশার আল-আসাদের সহধর্মীনি আসমা আল-আসাদকে নিয়ে ফ্যাশন ম্যাগাজিন ভোগে একটি প্রশংসামূলক প্রতিবেদন ছাপা হয়—যেখানে তার সৌন্দর্য, উদারতা ও জীবনধারা নিয়ে প্রশংসা করা হয়েছিল।

বিদেশি সরকারগুলো নানা উপায়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালায়। কখনো তারা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় অঙ্কের অনুদান দেয়—যার মাধ্যমে এমন কর্মসূচি চালু করা হয়, যা সেই দেশকে ইতিবাচকভাবে তুলে ধরে। আবার কখনও ফেসবুক, ইউটিউব বা ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারমূলক প্রচারণা চালানো হয়। কিছু ক্ষেত্রে এসব কার্যক্রম অনলাইনে ট্র্যাক করা সম্ভব।

লবিংয়ের আরো একটি রূপ হতে পারে, কোনো সরকারি কর্মকর্তার আত্মীয়ের জন্য চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া, কিংবা দায়িত্ব থেকে সরে গেলে সেই কর্মকর্তার জন্য উচ্চপর্যায়ের পদ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি—যাকে “রিভলভিং ডোর” প্রথা বলা হয়। এক গবেষণায় দেখা গেছে, ২০০০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের প্রায় ৯০ জন প্রাক্তন সদস্য বিদেশি সরকারের হয়ে লবিং করেছেন।

বিদেশি লবিং কেবল সরকারের শীর্ষপর্যায় থেকেই আসে না—এটি হতে পারে সরকারের কোনো কম পরিচিত শাখা থেকেও, যেমন পর্যটন মন্ত্রণালয়। আবার এটি হতে পারে বিরোধীদলীয় কোনো নেতার পক্ষ থেকে, যিনি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমর্থন পেতে চান। সম্প্রতি যেসব ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে লবিস্ট নিয়োগ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাজ্যের ডানপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা নাইজেল ফারাজ এবং বতসোয়ানার বিরোধীদলীয় নেতা ডুমা বোকো। হার্ভার্ডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ডুমা বোকো পরবর্তীতে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এ ধরনের লবিংয়ের পেছনে থাকতে পারে কোনো বিদেশি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদমাধ্যম, আবার কখনো কোনো বেসরকারি কোম্পানিও কোনো সরকারের স্বার্থে এ ধরনের প্রচারণায় অংশ নিতে পারে।

লবিস্ট কারা হতে পারেন, তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। লবিং কোনো একক পেশা নয়, যার জন্য নির্দিষ্ট লাইসেন্স বা উচ্চ ডিগ্রির প্রয়োজন হয়। একজন লবিস্ট হতে পারেন—আইনজীবী, সাবেক আইনপ্রণেতা, রাজনৈতিক সহকারী, সাবেক সাংবাদিক, কিংবা পাবলিক রিলেশনস বিশেষজ্ঞ। যেমন আইভি লি, যিনি একসময় হিটলারকে সহায়তার জন্য কাজ করেছিলেন।

সরকারিভাবে লবিং কী, এবং তা কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে—সেই সংজ্ঞা দেশভেদে ভিন্ন। সব দেশেই বিদেশি সরকারের হয়ে কাজ করা লবিস্টদের নিজের কার্যক্রম প্রকাশ্যে জানানোর বাধ্যবাধকতা নেই। এমনকি যেখানে আইন রয়েছে, সেখানেও অনেকে তাদের কাজ গোপন রাখেন। এমন একটি ঘটনার সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসেবে ফ্লোরিডার এক প্রাক্তন কংগ্রেস সদস্যের কথা বলা যেতে পারে। গত বছর যিনি ভেনেজুয়েলার হয়ে অনিবন্ধিত (কোনো তথ্য বা কর্মকাণ্ড সরকার বা কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত রেকর্ডে আনুষ্ঠানিকভাবে লিপিবদ্ধ না করা) বিদেশি এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছেন।

শুরু করার উপায়

বিদেশি লবিং নিয়ে রিপোর্টিংয়ের জন্য একটি মৌলিক টুল হলো সেই নিবন্ধন ও রিপোর্ট, যেগুলো কিছু দেশে বাধ্যতামূলকভাবে জমা দিতে হয়।

সাধারণত এই রেজিস্ট্রারগুলোতে রাজনীতিকের নাম, বিষয়বস্তু এবং লবিস্টের নাম অনুসারে খোঁজা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রে লবিং

যুক্তরাষ্ট্রে অনেক তথ্য অনলাইনে পাওয়া যায় এবং সেগুলো খোঁজা অনেক সহজ। শুধু জানা দরকার কোথা থেকে শুরু করতে হবে।

নিয়ন্ত্রক অফিসে জমা দেওয়া নথিপত্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস সংরক্ষণ করে। ফরেন এজেন্টস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট (এফএআরএ) বিষয়ক এই পৃষ্ঠাটি দেখতে পারেন। প্রতি বছর প্রায় ৫০০ জন লবিস্টের তালিকা প্রকাশ করা হয়। যারা প্রায় ৭৫০টি বিদেশি সরকার, বিদেশের রাজনীতিক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের পক্ষে কাজ করেন।

এই নথি থেকে একজন সাংবাদিক জানতে পারেন, কোন দেশের পক্ষে কে লবিং করছে। তারা কত টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করেছে এবং লবিংয়ের লক্ষ্য কী? তথ্যগুলো প্রতিবেদন করার মতো বিষয় হতে পারে। এমনও হতে পারে ওই কাজের জন্য যে লবিস্টকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সে নিজেও একজন বিতর্কিত ব্যক্তি।

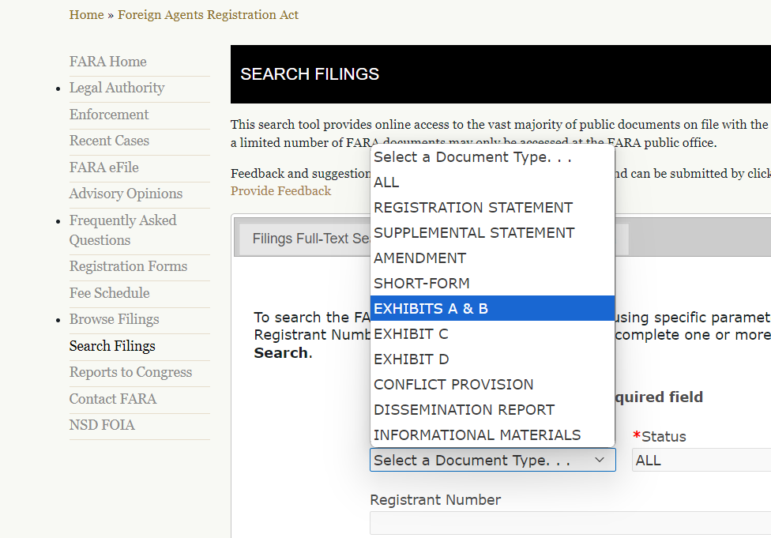

শুরুর জন্য দারুন একটি জায়গা হলো এক্সহিবিটস এ অ্যান্ড বি নামের একটি ডকুমেন্ট। এখান থেকেই সাংবাদিকরা জানতে পারেন কোন বিদেশি সরকার কোন লবিস্টকে নিয়োগ দিয়েছে। এর জন্য প্রথমে “ব্রাউজ ফাইলিংস”-এ যান, তারপর “সার্চ বাই ফিল্ড” নির্বাচন করুন। এরপর “ডকুমেন্ট টাইপ” থেকে “এক্সহিবিটস এ অ্যান্ড বি” সিলেক্ট করুন এবং শেষে “চুজ দ্য কান্ট্রি” নির্বাচন করুন।

ছবি: যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের এফএআরএ ওয়েবপেজের স্ক্রিনশট

এখানে আপনি দেখতে পারবেন কোন ফার্মকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাদের যোগাযোগের ঠিকানা, চুক্তির পরিমাণ এবং বাস্তবে কত টাকা প্রদান করা হয়েছে, কে নিয়োগ দিয়েছে এবং কাজের পরিধি কী। সাংবাদিকরা যখন কোনো দেশের জন্য লবিস্ট শনাক্ত করবেন, তখন তাদের উচিত অন্যান্য তথ্য (যেমন নিবন্ধন, শর্ট ফর্ম, ও অন্যান্য) সংগ্রহ করা। প্রতিটি নথিরই নিজস্ব গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া আবেদনকারীরা কখনো তথ্য অপ্রত্যাশিত স্থানে জমা দিতে পারেন।

লবিংয়ের উদ্দেশ্য সব সময় ক্ষতিকর নাও হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সুইজারল্যান্ড, জাপান, যুক্তরাজ্য এবং বাহামাসের মতো অনেক দেশ পর্যটন খাতের উন্নয়ন প্রচার করছে।

তবুও, এসব নথিপত্র কখনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করে। যেমন, ২০২১ সালে আফগানিস্তানের সরকার পতনের সময়, কয়েক লাখ ডলার লবিস্টদের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল, যার মধ্যে ছিলেন প্রাক্তন আফগান কূটনীতিক এবং তাদের পরিবার। যারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সুরক্ষা চেয়েছিলেন।

কাতার থেকে শুরু করে মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের মতো দেশের সরকারগুলোও সামরিক বিষয় নিয়ে লবিং করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের তথ্যভান্ডারে এমন লবিস্টদের তথ্যও পাওয়া যায়, যাদের আগে কোনো বিদেশি সরকার নিয়োগ দিয়েছিল কিন্তু এখন তাদের চুক্তি শেষ হয়ে গেছে (যাদের “টার্মিনেটেড” ক্যাটাগরিতে রাখা হয়)। এই তথ্যগুলো ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের জন্য মূল্যবান হতে পারে।

এছাড়াও শীতল যুদ্ধের সময়কার কিছু লবিস্টের নথি পাওয়া যায়। যেমন ইউগোস্লাভিয়া ও হাঙ্গেরির সরকার, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন শাখা এবং সোভিয়েত সরকারের নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়ীদের জন্য নিয়োজিত লবিস্টদের তথ্য।

রন নিক্সন, যিনি এখন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন শীর্ষ সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। এই ধরনের নথিপত্র থেকে তিনি তার বই “সেলিং অ্যাপারটাইড: সাউথ আফ্রিকাস গ্লোবাল প্রোপাগান্ডা ওয়ার”–এর জন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। বইটিতে তিনি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন যে, আন্তর্জাতিক সমর্থন জোরদার করার প্রচেষ্টা হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার প্রতি বছর এক কোটি ডলারের বেশি ব্যয় করে।

অন্যদিকে, নতুন নতুন তথ্য সাংবাদিকদের জন্য সময়োপযোগী বড় ধরনের খবরের উৎস হয়ে উঠতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের ডাটাবেসে গভীর অনুসন্ধান চালান

যুক্তরাষ্ট্রে এক্সহিবিট এ ও বি তথ্যগুলো চুক্তির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করে। এটাও জানতে সাহায্য করে কোন লবিস্ট কোন দেশের পক্ষে কাজ করছে। তবে অন্যান্য এফএআরএ নথিগুলো লবিংয়ের পুরো চিত্র তুলে ধরে। এই নথিগুলো “ডকুমেন্ট টাইপ” ড্রপডাউন মেনু থেকে নির্বাচন করা যায়:

- রেজিস্ট্রেশন ফাইলিংস লবিস্টের ক্লায়েন্টদের নাম, আর্থিক তথ্য, প্রচারাভিযানের অনুদান এবং তারা কোনো পাবলিক রিলেশনস ফার্মের সঙ্গে কাজ করছে কিনা তা তুলে ধরে।

- শর্ট ফর্মস লবিস্টের পক্ষে কাজ করা নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা দেয়। এই নামগুলো ব্যবহার করে লবিস্টের ওয়েবসাইট এবং কর্মচারীর লিঙ্কডইন পেজে তাদের পেছনের তথ্য যাচাই করা যায়। দেশভিত্তিক খোঁজ করার অপশন নেই।

- এক্সহিবিট সি লবিস্ট নিয়োগ দেওয়া বিদেশি সংগঠনের তথ্য দেয়, যেমন সংস্থাটির নিবন্ধন কাগজপত্র এবং তাদের লক্ষ্য সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায়।

- এক্সহিবিট ডি সেই বিদেশি সংগঠনের দাতাদের তালিকা প্রকাশ করে।

- ইনফরমেশনাল ফাইলিংস দেখায় লবিস্ট তাদের ক্লায়েন্টের পক্ষে কী ধরনের তথ্য পাঠিয়েছে, যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ বা প্রচারণামূলক ইমেইল।

ইনফরমেশনাল ফাইলিংস বিভিন্ন স্তরের তথ্যের ভাণ্ডার হতে পারে। এগুলো দেখায়, কোন ক্লায়েন্টের পক্ষ থেকে লবিস্ট কী ধরনের তথ্য পাঠাচ্ছে। এটি হতে পারে আর্মেনীয় সংস্কৃতি প্রচারের জন্য কোনো কনসার্টের আমন্ত্রণপত্র, আবার হতে পারে তুরস্কের পক্ষে ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের পক্ষে পাঠানো ইমেইল।

তবে সাংবাদিকরা এগুলো থেকে আরও বিভিন্নভাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুঁজে পেতে পারেন—এমনকি যখন তাদের প্রতিবেদন সরাসরি লবিং নিয়ে নয়, তখনও। এই নথিতে সংবাদ যোগ্য এমন কিছু তথ্য থাকতে পারে, যেগুলো সাধারণত অর্থ দেওয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করতে হয়। আবার এটি ট্রপিকাল রেইনফরেস্ট ধ্বংস বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ঘিরে চলমান বিতর্কের ওপর বিশদ রিপোর্ট ও বিশ্লেষণও সরবরাহ করতে পারে।

সবাই ফাইল জমা দেয় না

যুক্তরাষ্ট্রের এফএআরএ ফাইলিংয়ের একটি বড় সমস্যা হলো—অনেক লবিং কার্যক্রম রিপোর্টই করা হয় না—এ কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কখনো কখনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পরই এই ধরনেরর গাফিলতি প্রকাশ্যে আসে।

উদাহরণস্বরূপ, ২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র সরকার রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আরটি (আগের নাম রাশিয়া টুডি)–কে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে বাধ্য করে। রুশ রেডিও সম্প্রচার সংস্থা স্পুটনিক এই বাধ্যবাধকতা ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আদালতে মামলা করে, কিন্তু দুই বছর পর হেরে যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক এফএআরএ আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত মামলার তালিকা ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাংবাদিকরা এই তথ্যগুলো খুঁজে পেতে পারেন। এগুলো নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়।

বিচার বিভাগের পক্ষ থেকে ডিটারমিনেশন লেটার–ও প্রকাশ করা হয়। যেখানে মূল্যায়ন করা হয়—কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা এফএআরএ অনুযায়ী নিবন্ধনের আওতায় পড়ে কিনা। সর্বশেষ এই ধরনের চিঠিগুলো এসেছে ২০২২ সালে। এর মধ্যে একটি মামলা ছিল—নাইজেরিয়ার এক বিরোধীদলীয় প্রার্থীর হয়ে কাজ করা লবিস্টদের নিয়ে।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার পর তার প্রশাসনের প্রাথমিক কয়েকটি পদক্ষেপের একটি ছিল—বিদেশি লবিং ও ভুল ফাইলিংয়ের ক্ষেত্রে অপরাধমূলক মামলার সংখ্যা কমিয়ে আনা।

২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্পের অ্যাটর্নি জেনারেল ও দেশের প্রধান আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা পাম বন্ডি বিদেশি লবিং বিষয়ক আইনি পদক্ষেপ সীমিত করার জন্য একটি স্মারকলিপি জারি করেন, যেখানে বিদেশি লবিং সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের পরিধি সীমিত করার কথা বলা হয়। এতে বলা হয়, এফএআরএ আইনভুক্ত ফৌজদারি মামলাগুলো কেবল তখনই করা হবে, যখন তা “আরও প্রচলিত গোয়েন্দাগিরির মতো কর্মকান্ডের” সঙ্গে সংযুক্ত হবে। এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে ফরেন ইনফ্লুয়েন্স টাস্ক ফোর্স এর কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইন্টারনেটে ভুয়া তথ্য প্রচার ও বিদেশি প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশ্যে সংস্থাটি ২০১৬ সালের নির্বাচনের পর গঠিত হয়েছিল। গঠনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ।

ফৌজদারি মামলা না করে এখন বিচার বিভাগ বলেছে, তারা অপেক্ষাকৃত ছোটখাটো দেওয়ানি ব্যবস্থা, নীতিমালা এবং দিকনির্দেশনার মাধ্যমে বিষয়গুলো দেখবে। পাম বন্ডি বলেন, এই নীতিগত পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো জরুরি বিষয়ে আরও বেশি সম্পদ বরাদ্দ করা এবং প্রসিকিউটরদের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করা।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরের পর থেকে আর কোনো নতুন এফএআরএ (ফরেন এজেন্টস রেজিট্রেশন অ্যাক্ট) মামলার ঘোষণা দেয়নি। তবুও, ২০২৪ সালে যেসব মামলা হয়েছে, সেগুলোর মাধ্যমে চীন, রাশিয়া, আজারবাইজান, দক্ষিণ কোরিয়া, মিশর এবং আরও কিছু দেশের অবৈধভাবে লবিং ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার তথ্য পাওয়া গেছে।

আইন বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, ভুলভাবে পরিচালিত লবিং কার্যক্রম অনুসন্ধানে পাম বন্ডির স্মারকলিপি কীভাবে প্রভাব ফেলবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়। এ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ পড়তে পারেন এখানে, এখানে এবং এখানে।

এই একই সময়কালে ট্রাম্প প্রশাসন এমন কিছু নতুন নিয়ম প্রস্তাব করে, যাতে বিশ্বজুড়ে বড় কোম্পানি, বিদেশি প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় শাখা, বিদেশি অর্থ নেওয়া স্থানীয় এনজিও, এবং জনসংযোগ ও লবিং ফার্মগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ বাড়ে। আইনি একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রস্তাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে বলেছে, নতুন নিয়মগুলো কার্যকর হলে সরকার এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে আরও বেশি তথ্য চাওয়ার সুযোগ পাবে।

যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের লবিং ডিসক্লোজার ডাটাবেস ব্যবহার

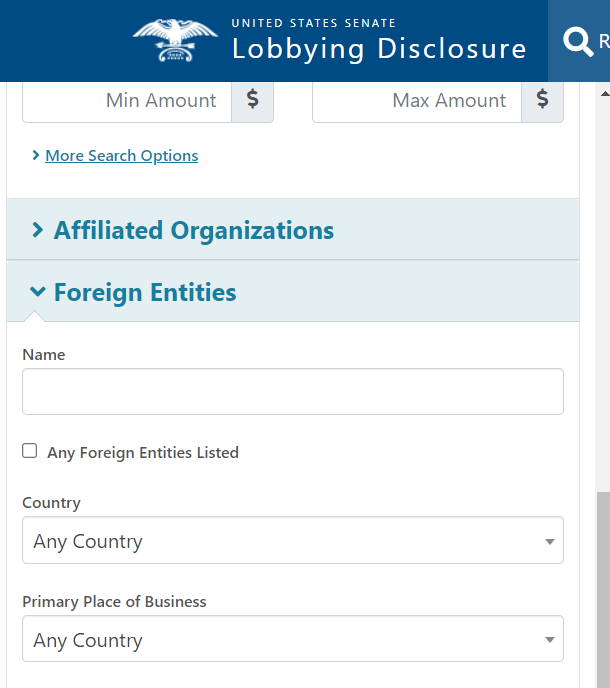

সরকার-সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সব ধরনের লবিং বিষয়ক কর্মকাণ্ড জানতে সাংবাদিকদের দ্বিমুখী কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে। শুধু এফএআরএর তথ্যগুলো দেখলেই চলবে না। লবিং ডিসক্লোজার অ্যাক্ট (এলডিএ) অনুসারে অভ্যন্তরীণ লবিং বিষয় তথ্য জমা দেওয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, খুঁজে দেখতে হবে তা-ও। এই তথ্যগুলো যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ওয়েবসাইটে এবং ওপেনসিক্রেটস-এ পাওয়া যায়।

ছবি: যুক্তরাষ্ট্র সিনেটের স্ক্রিনশট

এখানে আপনি বিদেশি সরকার-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য খুঁজে পেতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তেল খাতের জায়ান্ট সিটগো পেট্রোলিয়াম দীর্ঘ সময় ধরে আংশিকভাবে ভেনেজুয়েলা সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। প্রতিষ্ঠানটি এফএআরএ-তে নিবন্ধনকৃত। তবে যদি কেউ তাদের লবিং কার্যক্রম সম্পর্কে আরও পূর্ণাঙ্গ ধারণা নিতে চান, তাহলে তাকাতে হবে এর যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় শাখার দিকে—যা সিনেটের ফাইলিংসে আরও বেশি পরিমাণ লবিং বিষয়ক কর্মকাণ্ড প্রকাশ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে অলাভজনক সংস্থার লবিং পর্যবেক্ষণ

‘অলাভজনক সংস্থা’ হিসেবে পরিচয় ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তার করা এবং বিদেশি এজেন্ট হিসেবে নিবন্ধন এড়িয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টার কারণে বিশ্বজুড়েই অলাভজনক সংস্থা, বিদেশি সরকার, বর্তমান ও সাবেক রাজনীতিবিদসহ অনেকে বিদেশে লবিং করতে গিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ অলাভজনক সংস্থা ন্যাশনাল ওয়াইল্ডলাইফ ফেডারেশন–কে বিদেশি এজেন্ট হিসেবে নিবন্ধনের জন্য চাপ দেয়। কারণ, সংস্থাটি নরওয়ের সরকারি সংস্থা নরওয়েজিয়ান এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন থেকে ইন্দোনেশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকায় বন উজাড় প্রতিরোধ প্রকল্পে কাজ করার জন্য ৬ মিলিয়ন ডলারের অনুদান পেয়েছিল।

এক দশক আগে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস বিভিন্ন নথিপত্র ঘেঁটে অলাভজনক সংস্থাগুলোর বিদেশি প্রভাব যাচাই করে দেখতে পায়, কাতার থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার নিয়েছে প্রভাবশালী থিঙ্ক ট্যাংক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউট। প্রশ্ন ওঠে—এটা কি যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে প্রভাব ফেলার উদ্দেশ্যে কাতারের কোনো প্রচেষ্টা ছিল? সংস্থার তৎকালীন সভাপতি, যিনি একজন প্রাক্তন জেনারেল ছিলেন, পরে পদত্যাগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন করেনি। তিনি কাতারের সরকারের হয়ে কোনো ধরনের এজেন্ট হিসেবে কাজ করার অভিযোগ অস্বীকার করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের আইনে, যদি কোনো দাতব্য সংস্থার “গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলতে (লবিং) ব্যবহৃত হয়,” তাহলে তারা অলাভজনক সংস্থা হিসেবে তাদের মর্যাদা হারাতে পারে। এমনটাই জানিয়েছে ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস)। যারা যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব সংস্থা এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকান্ড তদারকি করে। অনেক সময় এই ধরনের লবিংকারী সংস্থাগুলো বিদেশি সরকারের অর্থায়নেও চলে।

সাংবাদিকদের কাছে কিছু উপায় রয়েছে। যেমন তারা যাচাই করতে পারেন, অলাভজনক সংস্থায় বিদেশি সরকারের অর্থ আসার পর তা নাীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলছে কিনা।

প্রথম ধাপ হলো কর ফাইলিং পরীক্ষা করা। যুক্তরাষ্ট্রে এগুলোকে বলা হয় ৯৯০ ফর্ম। যেখানে মূল দাতাদের তালিকা থাকা উচিত। আরেকটি সহজ কৌশল হলো—দাতব্য সংস্থার ওয়েবসাইট ও প্রকাশ্য ঘোষণাগুলো খুঁজে দেখা: তারা কি কোনো বিদেশি সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা করেছে বা কোনো বিদেশি সরকারি সংস্থার সমর্থনের কথা প্রকাশ করেছে?

একটি গুরুত্বপূর্ণ টীকা: যুক্তরাষ্ট্রে কিছু অলাভজনক সংস্থাকে লবিং করার অনুমতি দেওয়া হয়, যদি তারা ৫০১(সি)৪ হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এটি ৫০১(সি)(৩) সংস্থার থেকে ভিন্ন, যেগুলো লবিং করতে পারে কেবল সীমিত পরিসরে। অপরদিকে, ৫০১(সি)৪ সংস্থাগুলোর জন্য কোনো সীমা বেধে দেওয়া নেই।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—নরওয়ে-ভিত্তিক কোয়ালিশন ফর এপিডেমিক প্রিপেয়ার্ডনেস ইনোভেশননের (সিইপিআই) কথা। এই সংস্থাটি রোগ নির্মূলে ভ্যাকসিন উন্নয়নকে উৎসাহিত করে। এর অর্থায়নে রয়েছে বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য বেসরকারি উৎস। কিন্তু এটি ভারত, নরওয়ে ও আরও দুই ডজনের বেশি বিদেশি সরকারের অর্থেও চলে। সিইপিআই একটি ৫০১(সি)৪ সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্রে ভ্যাকসিন নীতিমালায় প্রভাব ফেলতে লবিং করে। তবে এর মার্কিন শাখা এফএআরএ-তে কোনো ফাইল জমা দেয় না। বরং অনেক ব্যবসায়িক সংস্থার মতো, এর ফাইলিং থাকে সিনেটে। এটা একটি উদাহরণ মাত্র—কেন শুধু এফএআরএ-এর ফাইলিং দেখা যথেষ্ট নয়।

বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন, কোন ফাইল কখন সিনেটে জমা পড়ে আর কখন বিচার বিভাগে—এটা একেবারেই অস্পষ্ট। অনেক সময় এই সিদ্ধান্ত নির্ভর করে সংস্থার করপোরেট গঠন, লবিংয়ের ধরন এবং অর্থের উৎসের ওপর।

তবে যেহেতু সীমানাগুলো স্পষ্ট নয়, তাই সাংবাদিকদের উচিত শুধু এক জায়গায় খোঁজ না করে একাধিক উৎসে খোঁজ করা।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে লবিং

ইউরোপেও অনুরূপ ডেটাবেস রয়েছে, তবে সেখানে কী ধরনের তথ্য রিপোর্ট করা হয় তা ভিন্ন এবং বিদেশি সরকারের লবিং সম্পর্কে তথ্য অনেক কম পাওয়া যায়।

তবুও, ইউরোপীয় ইউনিয়নের কাছে লবিং সম্পর্কিত অনেক ডেটাবেস রয়েছে, যেগুলোতে সাংবাদিকরা অনুসন্ধান করতে পারেন।

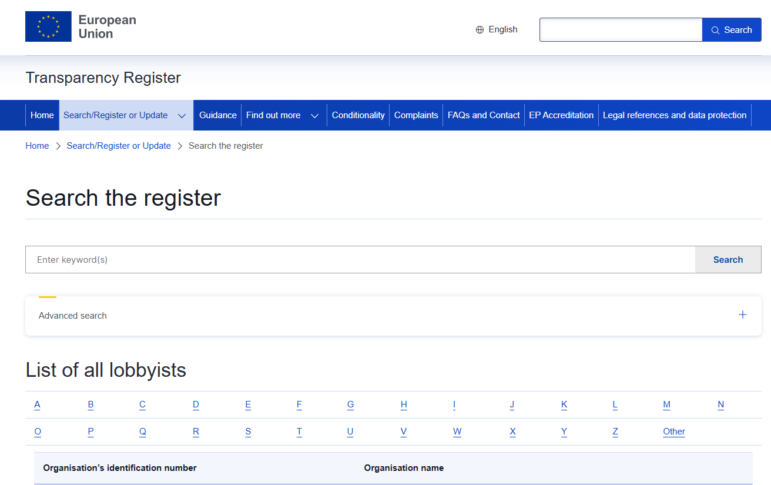

যেমন, ইইউ ট্রান্সপারেন্সি রেজিস্টার-এ ১২ হাজারের বেশি সংস্থা, সমিতি, গ্রুপ এবং ব্যক্তি নিবন্ধিত আছেন যারা ইইউ নীতিতে প্রভাব ফেলতে চান। এর মধ্যে বিদেশি এবং ইউরোপীয় লবিস্টরাও অন্তর্ভুক্ত। তবে এই রেজিস্টার এখনো স্বেচ্ছাভিত্তিক, আর শাস্তির ব্যবস্থাও খুব দুর্বল। তাই সাংবাদিকদের সব সময় নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে— কোন তথ্যগুলো এখানে অনুপস্থিত থাকতে পারে?

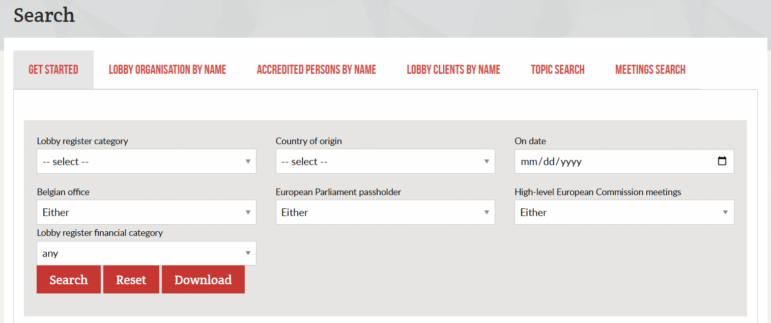

ছবি: স্ক্রিনশর্ট, ইইউ

দ্য কর্পোরেট ইউরোপ অবজারভেটরি (সিইও) একটি বেসরকারি সংগঠন (এনজিও)। যা সাংবাদিক ও সিভিল সোসাইটিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) লবিং কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। এই সংগঠনটি লবিফ্যাক্টসডটইইউ (LobbyFacts.eu) নামে একটি প্ল্যাটফর্ম পরিচালনা করে। এই ওয়েবসাইটটি ইইউ-এর সরকারি রেজিস্টার থেকে তথ্য নিয়ে সহজে অনুসন্ধানযোগ্য একটি ডেটাবেসে সংগ্রহ করে। যেখানে দেশ, বিষয় এবং নাম অনুযায়ী ফিল্টার করে তথ্য খোঁজার সুবিধা রয়েছে। এমনকি একই নিবন্ধনকারীর একাধিক এন্ট্রিও যুক্ত করে দেয়, যেগুলো মূল সরকারি ডেটাবেসে আলাদা করা ছিল। এদের ডেটাবেসে ২০১২ সাল থেকে শুরু করে চলমান সময়ের তথ্য রয়েছে এবং প্রতিদিন আপডেট করা হয়। তবে, রেজিস্টারের ফরম্যাট পরিবর্তনের কারণে কিছু মাসের তথ্য অনুপস্থিত রয়েছে। তাই কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার সময় মূল সরকারি ডেটাবেসটিও যাচাই করে নেওয়া জরুরি।

ফরাসি সাংবাদিক ইম্যানুয়েল পিকোড রিপোর্টারদের পরামর্শ দেন যে, ইউরোপীয় কমিশনের হ্যাভ ইওর সে ওয়েবসাইটেও খোঁজ নেওয়া উচিত, যেখানে কমিশনের উদ্যোগগুলো নিয়ে মতামত দেওয়া হয়। সরকারের প্রতিনিধিরাও প্রস্তাবিত নীতিমালার প্রতি তাদের অবস্থান প্রকাশ করতে পারেন, যা ইউরোপীয় দেশগুলোর লবিং সম্পর্কে অনুসন্ধান সহজ করে।

ইউরোপিয়ান কমিশনও একটি ডেটাবেস প্রকাশ করে, যেখানে কমিশনের সদস্যদের বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে হওয়া বৈঠকের তথ্য থাকে। এই নিয়ম অনুযায়ী কমিশনের সব সদস্য, তাদের ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং সব মহাপরিচালকেরা কেবলমাত্র তাদের সাথেই বৈঠক করতে পারেন যাঁরা ট্রান্সপারেন্সি রেজিস্টারে নিবন্ধিত। পাশাপাশি, এইসব বৈঠকের তথ্য প্রকাশ করাও বাধ্যতামূলক। এই তথ্যগুলো স্প্রেডশিট আকারে ডাউনলোডযোগ্য এবং কর্মকর্তার নাম, বৈঠকের তারিখ, স্থান, আলোচ্য বিষয় ও বিশেষ স্বার্থসম্পন্ন প্রতিনিধির নাম দিয়ে অনুসন্ধান করা যায়।

ছবি: স্ক্রিনশট, ইইউ

তবে, লবিফ্যাক্টসডটইইউ-অনুযায়ী, এই ডেটাগুলো সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয় বা কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ। তাদের ভাষায়: “অনুসন্ধানে দেখা গেছে, লবিং বিষয়ক কিছু বৈঠক হয় ঠিকই কিন্তু তা প্রকাশ করা হয় না। আবার কোনো কমিশনার ও তার কেবিনেট সদস্য দুজনেই উপস্থিত থাকলে কিছু বৈঠকের তথ্য দুবার করে আপলোড করা হয়। এ ধরনের ডেটা ‘বরফখণ্ডের চূড়া’ মাত্র। কারণ এটি মাত্র ১ হাজার ৫০০ জন কর্মকর্তার লবিং বিষয়ক বৈঠকের তথ্য দেয়, যেখানে কমিশনের মোট জনবল ৩০ হাজারের বেশি বলে ধারণা করা হয়।”

ছবি: স্ক্রিনশর্ট, লবিফ্যাক্টসডটইইউ

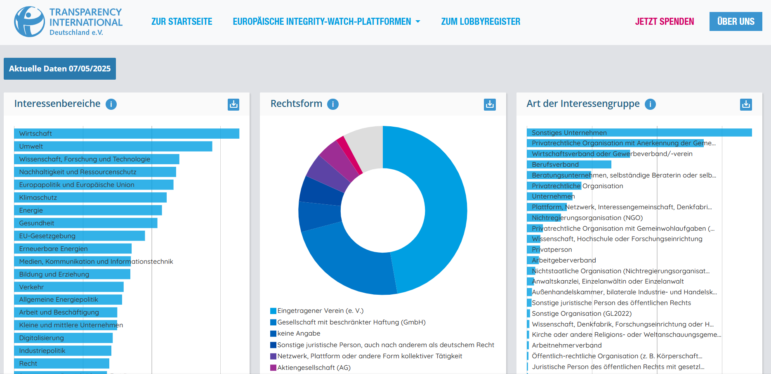

ছবি: স্ক্রিনশট, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

ব্যবহারবান্ধব এবং তথ্যসুবিধাযুক্ত প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল। নাম ইনটেগ্রিটি ওয়াচ ইইউ। এখানে সাংবাদিকরা সংসদের সদস্যদের সঙ্গে বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে সম্পৃক্ততা বিষয়ক তথ্য এবং তাদের প্রকাশিত বৈঠকের তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন। কমিশনারের সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্মীদের লবিং বৈঠকের তথ্যও এখানে খুঁজে পেতে পারেন। কেননা তারা এই তথ্য জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা রাখেন। এছাড়া, এই প্ল্যাটফর্মের জাতীয় সংস্করণ অংশে লাটভিয়া, ফ্রান্স, গ্রিস, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, লিথুয়ানিয়া, স্লোভেনিয়া এবং রুমানিয়ার মতো দেশের তথ্যও রয়েছে।

ছবি: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের স্ক্রিনশট

যদি সাংবাদিকরা কোনো নির্দিষ্ট খাত নিয়ে অনুসন্ধান করেন, তবে তারা ইউরোপীয় পার্লামেন্ট এবং এর বিভিন্ন কমিটিতে সেই খাত নিয়ে কোন আইনপ্রণেতা কথা বলছেন তা খুঁজে দেখতে পারেন। তাদের আগ্রহের পেছনে কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা— তা নিয়েও অনুসন্ধান করতে পারেন।

কর্পোরেট ইউরোপ অবজারভেটরি ইউরোপে লবিং কার্যক্রম নিয়ে বিভিন্ন প্রতিবেদনও প্রকাশ করে। এর মধ্যে রয়েছে বিগ টেক কোম্পানিগুলোর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক নিয়ম-কানুন শিথিল করার প্রচেষ্টা এবং একটি মার্কিন থিঙ্ক ট্যাংকের ইউরোপে কর হার কমানোর জন্য চালানো লবিংয়ের তথ্যও।

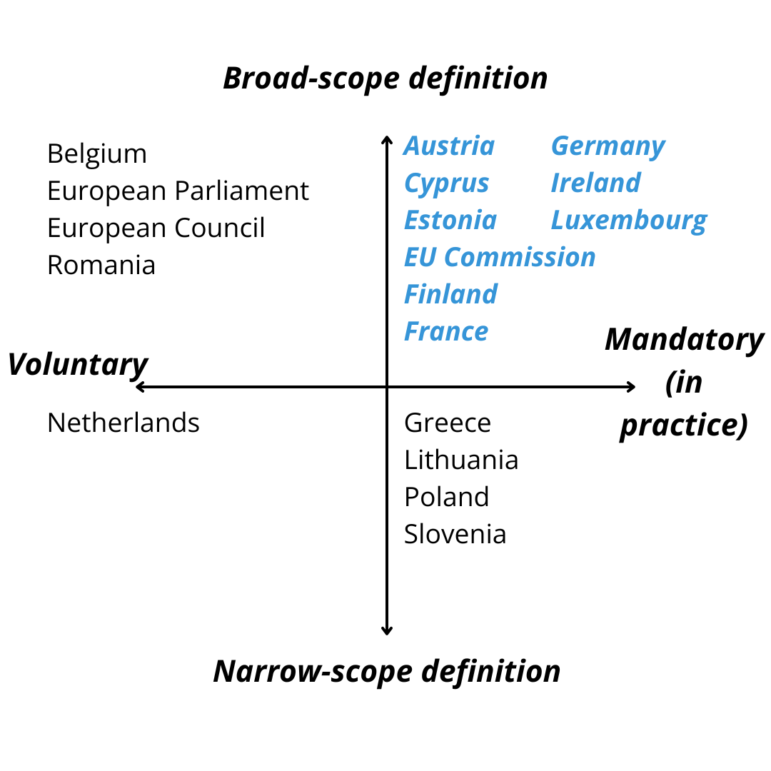

ইউরোপীয় দেশগুলোতে লবিং

ইউরোপে লবিং পরিস্থিতিতে বেশ ভিন্নতা রয়েছে

আয়ারল্যান্ড, জার্মানি এবং ফ্রান্সের লবিং ডেটাবেসগুলোকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল উচ্চ নম্বর দেয় কারণ সেখানে লবিংয়ের বিস্তারিত সংজ্ঞা এবং বাধ্যতামূলক রিপোর্টিংয়ের নিয়ম রয়েছে। এই প্রতিটি দেশের ডেটাবেসে হাজার হাজার তথ্য বিদ্যমান। তবে, ইউরোপের অন্য অংশে লবিং নিয়ন্ত্রণের বাস্তবায়ন নিয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সন্দেহ প্রকাশ করেছে। যদিও ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্ধেকের বেশি দেশেরই লবিং বিষয়ক নিয়ম রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুসারে, “কাগজে-কলমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পরিস্থিতি আশাব্যঞ্জক মনে হলেও… বাস্তবে সরকারি কর্তৃপক্ষকে অনৈতিক প্রভাব থেকে রক্ষার অধিকাংশ কাঠামোই যথেষ্ট নয়।”

পরিসংখ্যানে ৬ হাজারের বেশি সংগঠনকে তাদের লবিং কার্যক্রম নিবন্ধন করানোর মাধ্যমে ফ্রান্স এগিয়ে রয়েছে। জার্মানিতে এ সংখ্যা ৩ হাজারের বেশি।

তবে এই সংখ্যাগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র বিদেশি লবিং নয়, বরং কোম্পানি ও অন্যান্য সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, আয়ারল্যান্ডে প্রায় ২ হাজার ৭০০ জন লবিস্ট নিবন্ধিত রয়েছেন। দেশটি তাদের নিয়মকানুনের জন্য প্রশংসাও কুড়িয়েছে। তবে তাদের ফাইলিংয়ের মধ্যে ১৯০ এর কমই দেশের বাইরে থেকে আসা। যাদের প্রায় সবগুলোই কোম্পানি, বাণিজ্যিক সমিতি ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান—বিদেশি সরকার নয়। অনেক দেশ যেমন ইতালি, নেদারল্যান্ডস ও এস্তোনিয়াতে ফাইলিং করার বিষয়ে আবার তেমন কোনো বাধ্যবাধকতাও নেই।

ছবি: ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের স্ক্রিনশট

এর মানে, এসব দেশে আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেওয়া নথির (ফাইলিং) সংখ্যা অনেক কম।

ইনফ্লুয়েন্স ব্রিফের অনুসন্ধানী সাংবাদিক অ্যানা মাসোগলিয়া জিআইজেএনকে বলেন, “এর অনেকগুলোই স্বেচ্ছামূলক। যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বড় ধরনের সমস্যা।” তিনি আগে ওপেনসিক্রেটসে সম্পাদকীয় ও অনুসন্ধান বিষয়ক ব্যবস্থাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন—যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এই অলাভজনক সংস্থাটি রাজনীতিতে অর্থের গতিপ্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে।

ইউরোপের অন্য দেশগুলোতে বিদেশি লবিং বিষয়ক তথ্য প্রকাশের কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম নেই।

যুক্তরাজ্যেরও লবিং নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি ডেটাবেস রয়েছে। তবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ধারণা, এতে লবিং বিষয়ক মোট কর্মকাণ্ডের মাত্র ১ শতাংশের তথ্য রয়েছে। গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে যুক্তরাজ্যের লবিং আইনেও। যার মধ্যে একটি হলো—যদি কোনো লবিস্ট শুধু বিদেশি ক্লায়েন্টের প্রতিনিধিত্ব করে, তাহলে তার নিবন্ধনের প্রয়োজন পড়ে না।

যুক্তরাজ্যের লবিং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে।

লেখক ও অনুসন্ধানী সাংবাদিক পিটার জিওঘেগান লিখেছেন, “আপনি যদি যুক্তরাজ্যভিত্তিক কোনো লবিস্ট হন এবং আপনার টার্নওভার ৯০ হাজার ইউরোর কম হয়, তাহলে আপনাকে নিবন্ধন করতে হবে না। এর চেয়েও খারাপ হলো, বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ভ্যাট দিতে হয় না — ফলে বিদেশি লবিং প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্তরাজ্যে কার্যত কোনো নজরদারি ছাড়াই কাজ করতে পারে।” এই ধরনের দুর্বলতার প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি এমনকি যুক্তরাজ্যের তদারকিবিষয়ক আইনগুলো সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়ার পরামর্শও দেন।

সমালোচনা থাকার পরও, সাংবাদিকরা যুক্তরাজ্যে কর্পোরেট লবিং সংক্রান্ত নানা গল্প ও তথ্য উন্মোচন করতে পেরেছেন।

উত্তর সাইপ্রাসের প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা নিয়ে ওসিসিআরপি যখন অনুসন্ধান চালায়, তখন এর প্রতিবেদক নথিপত্রে লবিং সংক্রান্ত কিছু তথ্য খুঁজে পান। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো তিনি খুঁজে পান ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রকাশ করা বিবৃতিগুলোতে। যেখানে উল্লেখ ছিল—একটি সংগঠনের অর্থ সহায়তায় করা ভ্রমণের কথা। যারা উত্তর সাইপ্রাসকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছিল।

সংশ্লিষ্ট এমপিরা অবশ্য দাবি করেন, ওই সংগঠনের কার্যকলাপে তারা প্রভাবিত হননি।

সরকারি “রিভলভিং ডোর”

সংস্থা কিংবা লবিস্টদের সহায়তায় চাকরি পেয়ে সরকারি কর্মীরা কখনও কখনও সরকারি কাজ ছেড়ে দিতে পারেন। কখনও আবার সরকারি পদেও ফেরত যেতে পারেন—এটাই “রিভলভিং ডোর” এর আরেকটি উদাহরণ। কিছু দেশে এ ধরনের চাকরির অদলবদলের (সরকারি চাকরি ছেড়ে লবিং প্রতিষ্ঠানে যোগ দেওয়া বা পরে আবার সরকারি পদে ফিরে আসা) আগে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিরতি নেওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি কর্মীদের বেসরকারি খাতে চাকরি পাওয়ার তথ্যসহ লবিং এবং প্রচারণা তহবিল পর্যবেক্ষণের জন্য ওপেনসিক্রেটস একটি ডেটাবেস রক্ষণাবেক্ষণ করে।

ইউরোপে স্পিনওয়াচ, লবিওয়াচ, জিএমওয়াচ রেড স্টার রিসার্চ এবং করপোরেট ওয়াচ নামের তদারকি সংস্থাগুলো যৌথভাবে একটি ডেটাবেস তৈরি করেছে, যেখানে রাজনীতি ও লবিংয়ের মধ্যকার রিভলভিং ডোরের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

লিঙ্কডইন হলো একটি চমৎকার প্ল্যাটফর্ম। যেখানে সহজেই দেখা কোন কোন সাবেক সরকারি কর্মকর্তা এখন বেসরকারি খাতে কাজ করছেন।

পরোক্ষ লবিং

বিশ্ববিদ্যালয় এবং অযৌক্তিক বিদেশী প্রভাবে উদ্বেগ

অনেকের মতে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি অর্থ দেওয়াও এক ধরনের লবিং। কারণ, এটি দিয়ে বিদেশি প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে, এ সংক্রান্ত নথিপত্র সংরক্ষণ করে মার্কিন শিক্ষা বিভাগ, যা সেকশন ১১৭ ফরেন গিফট অ্যান্ড কনট্রাক্ট ডেটা নামে পরিচিত। বছরে ২ লাখ ৫০ হাজার ডলারের বেশি অর্থমূল্যের অনুদান বা চুক্তি সম্পাদিত হলে এই সাইটের স্প্রেডশিটে বছরে দুইবার হালনাগাদ করতে হয়। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক বছরে ৫০ বিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ ব্যয় হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে একশো হাজারের বেশি চুক্তি ও উপহার। যা ইকুয়েডর থেকে শুরু করে কাজাকস্তানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছে।

সবচেয়ে চমৎকার উদাহরণ হিসেবে চীনের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠিত কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের কথা উল্লেখ করা যায়। যেটি চীনা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য গড়ে তোলা হয়েছিল। কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই একশোর বেশি অনুদান এসেছে। তবে ২০১৮ সালে কংগ্রেসে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় যে, চীন এ ধরনের সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আড়ালে অনৈতিক প্রভাব বিস্তার করছে। এরপর এ ধরনের কর্মকান্ড সীমিত করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এখন যা আছে তা খুবই সামান্য।

ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন বর্তমানে দেশটির শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিদেশি তহবিল সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের দিকে নজর দিচ্ছে। ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, বার্কলি এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি জানিয়েছে তারা সম্পূর্ণ আইন মেনে চলছে। তবে ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়ার মুখপাত্র নিউইয়র্ক টাইমসের প্রশ্নের জবাব দেননি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিদেশী প্রভাব

যে সময় আইভি লি নাৎসিদের হয়ে কাজ করতেন, সেই সময় থেকে আজকের দুনিয়া অনেক বদলে গেছে। তবে বিদেশি প্রচারণা নিয়ে উদ্বেগ এখনো বিদ্যমান। সামাজিক মাধ্যমে এই ধরনের প্রচারণা চিহ্নিত করা এখন আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন গবেষক দেখিয়েছেন, কীভাবে বিদেশি সরকারগুলো এখন প্রতিদ্বন্দ্বীদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বা নিজেদের পক্ষে মত গড়তে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করছে।

বড় বড় সামাজিক মাধ্যম কোম্পানিগুলো তাদের সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনগুলো সার্চ করার সুযোগ দেয়। এতে রাজনৈতিক, জনমত-সংশ্লিষ্ট বা নির্বাচনী ইস্যুতে দেওয়া পেইড পোস্টগুলো খুঁজে বের করা সম্ভব। যদিও এই টুলগুলোর সীমাবদ্ধতা আছে এবং সব তথ্য নিখুঁত নয়, তারপরও এগুলো বিদেশি প্রভাব ও প্রচারণা বোঝার একটি জানালা খুলে দেয়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের দেওয়া বিজ্ঞাপনগুলো খোঁজার জন্য রয়েছে মেটার অ্যাড লাইব্রেরি । গুগলের টুলে ইউটিউবের বিজ্ঞাপনও পাওয়া যায়। টুইটার বা এক্স নিজস্ব বিজ্ঞাপন আর্কাইভ আছে। যেমন আছে টিকটকেরও।

সাংবাদিকরা তাদের ওপেন সোর্স রিপোর্টিং (ওএসআইএনটি) দক্ষতা ব্যবহার করে সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট হওয়া ছবি বা তথ্য খুঁজে পেতে পারেন, যা কোনো লবিয়িস্টের সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রমাণ হতে পারে। জিআইজেএনের ওএসআইএনটি রিসার্চে এ বিষয়ক নানা প্রশিক্ষণ গাইড ও পরামর্শ রয়েছে, যেগুলো অনুসরণ করতে পারেন।

তথ্য জানার অধিকার আইন ব্যবহার করে অনুসন্ধান

তথ্য জানার জাতীয় আইন ব্যবহার করে অনুরোধ পাঠানোও সাংবাদিকদের জন্য ফলপ্রসূ হতে পারে।

চিন্তা করুন যে, কোনো প্রস্তাবিত আইন বা নীতিমালার বিষয়ে প্রভাব ফেলতে চাওয়ার উদ্দেশ্যে বিদেশি সরকার বা তাদের লবিয়িস্টরা কোন সরকারি কর্মকর্তা বা নীতিনির্ধারকের কাছে কী ধরনের চিঠি পাঠাতে পারেন। যেমন এটা হতে পারে কোনো সরকারি সংস্থা বা মন্ত্রণালয়ের উদ্দেশে।

অনেক দেশে বিদেশিরাও এই ধরনের তথ্য অনুরোধ করতে পারেন।

জিআইজেএনের ফ্রিডম অব ইনফরমেশন গাইড থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পারেন।

নথিপত্রের বাইরেও অনুসন্ধান সম্ভব

যদিও পাবলিক রেকর্ড কম থাকে, তবুও বিদেশি প্রভাবের চেষ্টা নিয়ে রিপোর্ট করার উপায় আছে।

বিদেশি লবিং বা প্রভাব বিস্তারের বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে সাংবাদিকদের আগে বুঝতে হবে—এই দেশ বা সরকার কী অর্জন করতে চায় এবং সে লক্ষ্যে কোন ব্যক্তির ওপর প্রভাব ফেলতে চায়। এগুলোই অনুসন্ধানের মূল ভিত্তি। “শু লেদার রিপোর্টিং” মানে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলোকে ভালোভাবে জানা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন কোনো নথি থাকে না যেটির মাধ্যমে সাংবাদিকরা দিকনির্দেশনা পেতে পারেন। তাই এই ধরনের রিপোর্ট করতে হলে আপনাকে যোগাযোগ তৈরি করতে হবে—দূতাবাসের লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, একাডেমিক ও এনজিওর বাইরে থাকা বিশেষজ্ঞদের খুঁজে বের করতে হবে, এমনকি যারা আগে সরকারি কাজে ছিলেন তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে হবে।

অনেক গুরুত্বপূর্ণ গল্প আছে যেগুরো কোনো নথির ওপর নির্ভর না করেই বিদেশি লবিংয়ের জগৎকে সামনে এনেছে।

হারপার্স ম্যাগাজিনে কাজ করার সময় সাংবাদিক কেন সিলভারস্টিন নিজেকে তুর্কমেনিস্তানের জ্বালানি খাতের একজন ব্যবসায়ী হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের লবিস্টদের খোঁজ করছিলেন যারা মধ্য এশিয়ার স্বৈরশাসিত এই দেশের হয়ে কাজ করতে রাজি হবেন। তিনি দেখতে পান, অন্তত দুটি লবিং প্রতিষ্ঠান এই কাজ করতে আগ্রহ দেখায়। “তুর্কমেনিস্ক্যাম: হাউ ওয়াশিংটন লবিস্টস ফাইট টু ফ্ল্যাক ফর আ স্ট্যালিনিস্ট ডিক্টেটরশিপ” নামক বইয়ে তিনি তার এই অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন।

প্রায় তিন দশক আগে বন্ধ হয়ে যাওয়া ম্যাগাজিন স্পাই একই ধরনের একটি গল্প প্রকাশ করেছিল। যেখানে তাদের রিপোর্টার নিজেকে এমন একজন হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, যিনি তার পরিচিত একজন জার্মান নব্য-নাৎসির পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের লবিস্ট খুঁজছিলেন।

অসাধারণ কিছু বই রয়েছে। যা সাংবাদিকদের বিদেশি লবিং সম্পর্কে আরও পূর্ণাঙ্গ ধারণা দিতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম কেসি মিশেলের নতুন বই, “ফরেন এজেন্টস: হাউ আমেরিকান লবিস্টস অ্যান্ড লমেকারস থ্রেটেন ডেমোক্রেসি অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড।” কেসি হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের কমব্যাটিং ক্লেপ্টোক্রেসি প্রোগ্রামের পরিচালক।

দেশ অনুযায়ী লবিং কার্যক্রম নিবন্ধন

২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে, আফ্রিকার কোনো দেশেই লবিং নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেই। নিচে কিছু দেশ দেওয়া হলো যেগুলোতে এই ধরনের নিবন্ধন ব্যবস্থা রয়েছে:

লাতিন আমেরিকা

চিলি

- চিলির ট্রান্সপারেন্সি কাউন্সিলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইনফোলবি পোর্টালটিতে বৈঠক, ভ্রমণ, অনুদান, লবিস্ট, বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের, সরকারি কর্মকর্তা এবং সরকারি সংস্থার তথ্য রয়েছে।

মেক্সিকো

- মেক্সিকোর লবিস্ট নিবন্ধন সাধারণ স্বচ্ছতা আইনের আওতায় নিবন্ধিত লবিস্টদের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করে। এতে লবিস্টের নাম, যেসব ইস্যুতে তারা কাজ করেন, তাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, এবং তারা যেসব আইন প্রণয়ন কমিশনে যুক্ত আছেন তার তথ্য অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও, আইনি কাঠামো, নিবন্ধনের বিবরণ ও প্রাসঙ্গিক নথিপত্র সরবরাহ করা হয়। এখানে লবিং রেজিস্ট্রার চেম্বার অব ডেপুটিজ এবং লবিং রেজিস্ট্রার সিনেটের লিঙ্ক পাবেন।

ইউরোপ

ফ্রান্স

- ফ্রান্সে ২০১৭ সালের আইন অনুসারে লবিংয়ের জন্য একটি পাবলিক রেজিস্ট্রিার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সমস্ত লবিং সংস্থার জন্য নিবন্ধন আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক, তবে সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় সংগঠনগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। এছাড়া বিদেশি সংস্থা এবং বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষের হয়ে প্রতিনিধিত্বের জন্য পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জন্যও প্রযোজ্য, যদি তারা উক্ত কাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকেন।

নেদারল্যান্ডস

- ডাচ পার্লামেন্টের রেজিস্ট্রারে মোট প্রায় ৭০ জন লবিস্টের নাম রয়েছে। এটি “আমব্রেলা” সংগঠনগুলোকে স্বেচ্ছামূলক রেজিস্ট্রেশনের আমন্ত্রণ জানায়। এটি তাদের প্রবেশাধিকার ব্যাজ পেতে সাহায্য করে।

পোল্যান্ড

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, পোলিশ পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত পরামর্শদাতাদের জন্য নিবন্ধন প্রযোজ্য, যার মানে ৩৭ মিলিয়ন জনসংখ্যার দেশে মাত্র ১৯ জন ব্যক্তি সরকারি সিদ্ধান্তগুলোতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রভাব ফেলছে বলে উল্লেখ করা হয়।

ফিনল্যান্ড

- ফিনল্যান্ডের ট্রান্সপারেন্সি রেজিস্টার কার্যকর হয়েছে ২০২৪ সালের শুরুতে। ফিনল্যান্ড হলো প্রথম নর্ডিক দেশ যেখানে অনুসন্ধানী কাজের জন্য একটি আইনগত ট্রান্সপারেন্সি রেজিস্টার চালু করা হয়েছে। যারা লবিং কার্যক্রম চালায়, তাদের রেজিস্টারে নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রতি ছয় মাসে তাদের কর্মকাণ্ডের তথ্য জমা দিতে হবে, যা অনলাইনে প্রকাশ করা হয়। তারা লবিংকে সংজ্ঞায়িত করেছে “দীর্ঘমেয়াদি এবং নিয়মিত” কার্যক্রম হিসেবে। ট্রান্সপারেন্সি রেজিস্টারে যেগুলো প্রকাশ করা হয় না, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ছোটখাট লবিং কার্যক্রম, সরকারি সংস্থার সঙ্গে সাধারণ লেনদেন, এবং সরকারি খাতে পরামর্শ দেওয়া।

সাইপ্রাস

- সাইপ্রাসে একটি রেজিস্ট্রার চালু রয়েছে, যেখানে বর্তমানে মাত্র ৭৭টি এন্ট্রি আছে।

গ্রিস

- ২০২১ সালে গ্রিস একটি নতুন লবিং আইন প্রণয়ন করে একটি অনুসন্ধানযোগ্য রেজিস্ট্রার তৈরি করেছে, তবে শুধুমাত্র গ্রিক ভাষায়। এখানে কোম্পানি বা ক্ষেত্র অনুসারে অনুসন্ধান করা যায়। ২০২৫ সালের মে পর্যন্ত রেজিস্ট্রারটিতে খুব কম তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, মাত্র ৩৯টি কোম্পানি তালিকাভুক্ত আছে।

অস্ট্রিয়া

যুক্তরাজ্য

- ফরেন ইনফ্লুয়েন্স রেজিস্ট্রেশন স্কিম (এফআইআরএস) ১ জুলাই ২০২৫ থেকে কার্যকর হবে।

- পাওয়ারবেস ওয়েবসাইটেও লবিং এবং রিভলভিং ডোর স্কিমে জড়িত সাবেক সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য রয়েছে।

বিশ্বের অন্যান্য স্থান

অস্ট্রেলিয়া

- রেজিস্ট্রারটি এখানে পাওয়া যেতে পারে, যেখানে প্রায় ৪০০টি বিদেশি লবিং সংক্রান্ত তথ্য আছে, যার মধ্যে রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, নিউজিল্যান্ড, চীন এবং ইউরোপের সরকারি সংস্থাগুলোর তথ্য।

সম্পাদকের নোট: এমিলি ও’সুলিভান ইউরোপে লবিং রেজিস্ট্রার নিয়ে গবেষণা করেছেন। আন্দ্রেয়া আরজাবা, আমেল ঘানি, এবং টবি ম্যাকিনটোশও বিভিন্ন তথ্যের যোগান দিয়েছেন এবং গাইডটির সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন।

আইনি পর্যালোচনা করেছে সাইরাস আর. ভ্যান্স সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস।

অ্যান্ড্রু লেহরেন দ্য সেন্টার ফর কোঅপারেটিভ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের সম্পাদকীয় পরিচালক এবং কিউনি গ্রাজুয়েট স্কুল অব জার্নালিজমের ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং বিভাগের পরিচালক। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। কাজ করেছেন নিউইয়র্ক টাইমস এবং এনবিসি নিউজে। দুর্নীতি, অন্যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা উন্মোচন করে— এমন সব গল্প বলার দক্ষতা, গভীর অনুসন্ধান এবং তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রতি তার গভীর আগ্রহ রয়েছে। গত দুই দশকে তিনি এমন অনেক গবেষণায় অংশ নিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা জননীতি গঠন ও কর্পোরেশনকে দায়বদ্ধ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পুলিৎজার, পিবোডি, এমি এবং একের অধিকবার প্রাপ্ত আইআরই, মুরো এবং লোয়েব স্বীকৃতি।

অ্যান্ড্রু লেহরেন দ্য সেন্টার ফর কোঅপারেটিভ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের সম্পাদকীয় পরিচালক এবং কিউনি গ্রাজুয়েট স্কুল অব জার্নালিজমের ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং বিভাগের পরিচালক। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবেও কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার। কাজ করেছেন নিউইয়র্ক টাইমস এবং এনবিসি নিউজে। দুর্নীতি, অন্যায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা উন্মোচন করে— এমন সব গল্প বলার দক্ষতা, গভীর অনুসন্ধান এবং তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রতি তার গভীর আগ্রহ রয়েছে। গত দুই দশকে তিনি এমন অনেক গবেষণায় অংশ নিয়েছেন ও নেতৃত্ব দিয়েছেন, যা জননীতি গঠন ও কর্পোরেশনকে দায়বদ্ধ করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর মধ্যে রয়েছে পুলিৎজার, পিবোডি, এমি এবং একের অধিকবার প্রাপ্ত আইআরই, মুরো এবং লোয়েব স্বীকৃতি।

নিকোলিয়া অ্যাপোস্টলো জিআইজেএনের রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক। তিনি গ্রিস, সাইপ্রাস এবং তুরস্ক থেকে বিবিসি, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, এজে+, নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য নিউ হিউমেনিটারিয়ান, পিবিএস, ইউএসএ টুডে, ডয়েচে ভেলে, আল-জাজিরাসহ ১০০-এর বেশি সংবাদমাধ্যমের জন্য বিভিন্ন তথ্যচিত্র নির্মাণ ও লেখালেখি করছেন। তিনি একজন ডার্ট এবং ফুলব্রাইট ফেলোও। অ্যাপোস্টলো এথেন্স এবং প্যানথিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা পড়িয়েছেন। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরর গ্রাজুয়েট স্কুল অব জার্নালিজম থেকে ডিজিটাল মিডিয়াতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। গ্রিসের এথেন্সে অবস্থিত প্যানথিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন।

নিকোলিয়া অ্যাপোস্টলো জিআইজেএনের রিসোর্স সেন্টারের পরিচালক। তিনি গ্রিস, সাইপ্রাস এবং তুরস্ক থেকে বিবিসি, অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, এজে+, নিউইয়র্ক টাইমস, দ্য নিউ হিউমেনিটারিয়ান, পিবিএস, ইউএসএ টুডে, ডয়েচে ভেলে, আল-জাজিরাসহ ১০০-এর বেশি সংবাদমাধ্যমের জন্য বিভিন্ন তথ্যচিত্র নির্মাণ ও লেখালেখি করছেন। তিনি একজন ডার্ট এবং ফুলব্রাইট ফেলোও। অ্যাপোস্টলো এথেন্স এবং প্যানথিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা পড়িয়েছেন। তিনি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরর গ্রাজুয়েট স্কুল অব জার্নালিজম থেকে ডিজিটাল মিডিয়াতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। গ্রিসের এথেন্সে অবস্থিত প্যানথিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করেন।

এমিলি ও’সুলিভান ইউরোপে লবিং রেজিস্ট্রার নিয়ে গবেষণা করেছেন, আমেল ঘানি এবং টবি ম্যাকিনটোশও বিভিন্ন তথ্যের যোগান দিয়েছেন এবং গাইডটির সম্পাদনায় সহযোগিতা করেছেন।