Enquêter sur les crimes de guerre : La famine

Lire cet article en

Note : Ce chapitre est un ajout au Guide du journaliste du GIJN pour enquêter sur les crimes de guerre, initialement publié en septembre 2023.

Depuis des millénaires et dans toutes les cultures, la nourriture est utilisée comme arme de guerre, des sièges antiques aux blocus modernes de l’aide humanitaire. Outre les conflits, des facteurs tels que le climat, l’économie ou les déplacements peuvent également contribuer à l’insécurité alimentaire. En 2025, 343 millions de personnes souffraient d’une faim aiguë, la majorité d’entre elles (65 %) se trouvant dans des pays fragiles ou en proie à des conflits. Selon les experts en sécurité alimentaire, au début de l’année 2025, le Soudan et le Sud-Soudan, la bande de Gaza et Haïti seront confrontés aux crises les plus graves.

Même lorsque les guerres prennent fin, les pénuries alimentaires persistent raison des perturbations qu’elles ont créées, obligeant les familles à quitter leur maison, leur travail et leurs sources de subsistance. Les civils sont contraints à des extrêmes, allant de la vente de tous leurs biens personnels, de la mendicité et du saut de repas à la consommation de feuilles d’arbres, de terre et de chats lorsque les niveaux de sécurité alimentaire atteignent leur niveau le plus bas.

Parallèlement, les conflits et la faim se renforcent mutuellement. Il est donc très difficile de prouver que des civils ont été délibérément affamés dans des situations de conflit armé.

Le droit international humanitaire (DIH) définit largement la famine comme des actes qui privent une population civile d’objets indispensables à sa survie, ce qui implique non seulement un résultat (des civils qui meurent de faim), mais aussi une cause. Alors que la famine a été explicitement interdite comme méthode de guerre pour la première fois en 1977, il a fallu attendre 20 ans (en 1998) pour que le statut de la Cour pénale internationale l’inclue comme crime de guerre dans les conflits armés internationaux. À ce jour, la CPI n’a jamais appliqué ce crime de guerre, ce qui rend encore plus impératif pour les journalistes d’enquêter sur cette question.

L’approche juridique

Le droit international humanitaire et les experts en matière d’aide humanitaire ont utilisé l’expression « objets indispensables à la survie des civils » (OIS) pour résumer un catalogue non exhaustif de moyens et d’objets nécessaires pour maintenir une population en vie. En privant délibérément les civils d’OIS, les autorités dirigeantes ou les gouvernements utilisent la famine des civils pour obtenir un avantage. Cette privation peut prendre de nombreuses formes, notamment la destruction intentionnelle des moyens de subsistance, des récoltes et des marchés, la saisie ou la destruction des stocks de nourriture, le blocage de l’aide humanitaire et/ou le déplacement forcé de masses, ce qui signifie que des communautés entières ont perdu leurs maisons et, par conséquent, leurs sources de revenus et leurs moyens de subsistance. La famine résulte également d’un manque d’eau potable, d’assainissement et de soins de santé, ce qui constitue un défi majeur dans les situations de conflit.

Le statut de Rome de la Cour pénale internationale stipule ce qui suit : « Le fait d’utiliser intentionnellement la famine comme méthode de guerre en privant des civils d’objets indispensables à leur survie, y compris en entravant délibérément les opérations de secours prévues par les Conventions de Genève » constitue un crime de guerre dans les conflits armés internationaux. En 2019, le statut de la CPI a été modifié pour inclure la privation de nourriture des civils comme méthode de guerre dans les conflits armés non internationaux. Toutefois, à ce jour, cet amendement n’a été ratifié que par 20 des 124 États membres.

Il est important de noter ici que le droit international humanitaire ne criminalise pas l’utilisation de la famine comme méthode de guerre contre les combattants. Cela complique la responsabilité juridique des individus lorsque des civils meurent de faim aux côtés des combattants. Sur les champs de bataille urbains, il peut également être difficile de prouver que le fait d’affamer délibérément des civils était le but recherché par une opération. Par conséquent, la collecte d’éléments permettant de prouver l’intention devient une question cruciale pour les journalistes qui enquêtent sur la famine en tant qu’arme de guerre. Le plus souvent, le « brouillard de la guerre » ajoute une couche d’incertitude sur les raisons de la famine des civils, derrière laquelle ceux qui la provoquent voudront se cacher. C’est pourquoi il est particulièrement important, en période de conflit armé, de suivre de près l’impact de la guerre sur la population civile et d’enquêter sur le contexte de la famine.

La famine et la faim dans les conflits aujourd’hui

Le cas du Soudan

Au cours de la dernière décennie, la famine a été reconnue à quatre reprises au niveau mondial. Le Soudan et le Sud-Soudan ont été à l’origine de trois de ces quatre crises. Avant son indépendance en 2011, le Sud-Soudan faisait partie du grand Soudan qui, pendant des décennies, a également souffert de guerres civiles de longue durée, couplées à des famines qui ont coûté la vie à des milliers de personnes, et où les gouvernements centraux ont joué un rôle majeur dans l’affamement de la population.

En 2025, au moment de la rédaction de ce chapitre, certaines parties du Soudan et du Sud-Soudan sont encore aux prises avec des famines simultanées et de graves crises de la faim.

Des soignants transportent Naimat Ahmed, 10 ans, mourant, dans une salle d’isolement d’un dispensaire géré par l’organisation caritative Médecins sans frontières à Adre, dans l’est du Tchad, le 5 août 2024. La famille de Naimat Ahmed a fui la guerre au Soudan après des vagues d’attaques contre sa communauté Masalit au Darfour, dont une au cours de laquelle sa grand-mère a été tuée par balle et sa sœur aînée blessée. Avec sa mère et ses neuf frères et sœurs, elle a passé sa dernière année dans un camp de réfugiés. La famine a été déclarée au Darfour Nord en août 2024, et les organisations humanitaires ont prévenu que près de 222 000 enfants soudanais risquaient de mourir de faim. Image : Finbarr O’Reilly, VII Foundation

Pendant la guerre civile qui a éclaté en avril 2023, le Soudan a subi de nombreux actes privant des millions de Soudanais d’objets indispensables à leur survie. Les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR), en guerre contre les forces armées soudanaises, ont lancé des raids, attaqué, tué et pillé des villes et des villages entiers dans tout le pays, forçant des millions de personnes à fuir. L’armée soudanaise s’est fortement appuyée sur la puissance aérienne, détruisant des marchés et tuant des civils dans le but d’empêcher les forces armées soudanaises d’étendre leur emprise et de forcer les milices à quitter les zones dont elles s’étaient emparées.

Lorsque les organisations humanitaires ont fui Khartoum, la capitale du Soudan déchirée par la guerre, et se sont repositionnées dans la ville de Port-Soudan, sur la mer Rouge, elles ont tenté d’apporter une aide humanitaire. Au lieu de cela, elles ont été confrontées à des restrictions croissantes qui les ont empêchées d’atteindre les populations et de distribuer l’aide dont elles avaient cruellement besoin. Avec près de 12,4 millions de personnes déplacées, l’aide disponible ne couvrait qu’une fraction des besoins et même celle-ci était difficile à acheminer.

En outre, le gouvernement a nié l’existence de la famine et a récemment suspendu sa participation à la cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), une échelle mondiale commune permettant de classer la gravité et l’ampleur de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition.

La bande de Gaza

La campagne terrestre, aérienne et maritime d’Israël à Gaza, déclenchée par les attaques du Hamas le 7 octobre 2023, est l’exemple le plus frappant de la famine comme arme de guerre et de la destruction de tous les biens de première nécessité tels que la nourriture, l’eau et le carburant. Il s’agit notamment de raser les zones agricoles, de déposséder les gens de leurs biens personnels et de forcer des centaines de milliers de personnes à se déplacer à plusieurs reprises, alors que 70 % de la population de Gaza n’a pas accès à l’eau potable. Le blocage des carburants par Israël a paralysé les boulangeries, les hôpitaux, les stations de pompage des eaux usées, les usines de dessalement de l’eau et les puits.

Manifestation à Londres en faveur de l’aide alimentaire aux Palestiniens, Londres, mai 2025.

Lors d’une manifestation organisée à Londres en mai 2025, des manifestants expriment leur indignation face au manque de nourriture pour les Palestiniens de Gaza. Image : Shutterstock

En décembre 2023, le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies a indiqué que neuf ménages sur dix dans le nord de la bande de Gaza et deux ménages sur trois dans le sud de la bande de Gaza avaient passé au moins un jour et une nuit entiers sans nourriture. La situation s’est aggravée depuis : les simulations de données de mai 2025 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) indiquent que « le Gazaoui moyen ne consomme que 1 400 calories par jour – ‘soit 67 % de ce dont un corps humain a besoin pour survivre’ (2 300 calories) en mai ».

Bien qu‘Israël n’ait pas ratifié les protocoles additionnels I et II aux conventions de Genève, l’interdiction (d’affamer les civils) est reconnue comme reflétant le droit international humanitaire coutumier dans les conflits armés internationaux et non internationaux. Les parties à un conflit ne peuvent pas « provoquer délibérément [la famine d’une population civile], notamment en la privant de ses sources d’alimentation ou de ravitaillement ».

En novembre 2024, la CPI a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et de l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, pour « le crime de guerre consistant à affamer des civils en tant que méthode de guerre ; et les crimes contre l’humanité consistant à commettre des meurtres, des persécutions et d’autres actes inhumains ».

Outils pour les journalistes enquêtant sur la famine

Tracer les grandes lignes d’une enquête

Détailler le bilan de la faim dans les guerres est l’une des nombreuses façons de raconter comment la famine est utilisée comme une arme. Cependant, la collecte de données sur le terrain dans les pays en guerre afin de déterminer la gravité de la faim est difficile en raison des restrictions d’accès, ce qui complique la tâche des experts en sécurité alimentaire et du Famine review Committe (FRC) pour parvenir à une décision officielle.

L’insécurité alimentaire et la mortalité (due à la faim ou aux maladies liées à la faim) sont deux des paramètres les plus importants. Toutefois, il est très difficile de les évaluer lorsque des guerres et des conflits sont en cours. Au milieu des frappes aériennes et des bombardements, il peut être difficile de distinguer les décès liés aux traumatismes des décès causés par la faim. Les niveaux de malnutrition aiguë sévère (MAS), mesurés par différentes méthodes pour les enfants de moins de cinq ans, constituent la troisième mesure importante. Cependant, cette mesure est également difficile à réaliser car les agents nutritionnels doivent être physiquement présents dans les établissements de santé pour prendre les mesures de l’enfant.

Exploration de données à l’échelle mondiale

Les journalistes qui enquêtent sur la famine peuvent commencer par cartographier les points chauds de la faim dans le monde, en se basant sur les outils du PAM tels que celui-ci et celui-ci, ainsi que l’indice de la faim dans le monde. Dans certains cas, les gouvernements et les autorités en place manipulent les données et les agences internationales ne remettent pas en question l’analyse, ce qui force les pays à figurer parmi les principaux points chauds de la faim. Au Yémen, les rebelles houthis qui contrôlent le nord du pays ont tenté de pousser les experts en sécurité alimentaire à classer les zones qu’ils contrôlent dans la catégorie des zones gravement touchées par la faim, voire pire, afin d’obtenir davantage d’aide internationale. À la suite d’une réaction négative des experts, une analyse des données concernant les zones contrôlées par les Houthis au Yémen n’a pas été publiée par crainte de représailles, ce qui laisse planer le doute sur la situation de la faim dans ces régions.

Dans d’autres cas, la montée en flèche des taux de malnutrition pourrait ne pas être liée à l’insécurité alimentaire, mais à une épidémie de maladie qui provoque la malnutrition et qui est présentée à tort comme une famine.

La liste peut toutefois orienter le journaliste vers une direction où des conflits ont éclaté. La faim préexistante dans un pays en conflit risque fort d’être instrumentalisée. Des entretiens avec des experts locaux de la sécurité alimentaire devraient permettre aux journalistes de bien comprendre la dynamique des conflits et la manière dont la fourniture d’un régime alimentaire nécessaire se déroule dans ces pays.

Dans un contexte de guerre civile, des enfants de la ville de Taiz, au Yémen, contrôlée par les Houthis, transportent des sacs de nourriture, en 2022. Image : Shutterstock

Sources à interroger

Pour enquêter sur le rôle des belligérants dans la famine, les acteurs humanitaires peuvent constituer un bon point de départ et une mine d’informations pour les journalistes. Ils peuvent fournir des informations sur une crise humanitaire en cours, les niveaux de faim, les mécanismes de survie, les niveaux de malnutrition, ainsi que les causes profondes de la crise en cours. Ils peuvent également partager les histoires qu’ils entendent de la communauté locale sur les parties au conflit et les tactiques de guerre qu’elles utilisent, y compris la famine.

Toutefois, pour prouver que les belligérants utilisent la famine comme arme de guerre, les journalistes doivent recueillir autant de témoignages que possible sur le terrain, auprès des professionnels de la santé, des militants, des chefs de communautés et des personnes qui attendent de pouvoir survivre à la fin de la chaîne d’acheminement de l’aide. Ils peuvent aider à documenter la privation d’une alimentation indispensable en recueillant des vidéos, des enregistrements audio et des preuves tangibles qui montrent la chronologie des événements. Les journalistes doivent s’entretenir avec d’anciens soldats ou combattants pour leur demander s’ils ont reçu l’ordre d’affamer des gens. Les journalistes doivent également rechercher en ligne des vidéos, des enregistrements audio ou des déclarations écrites de source ouverte dans les zones où les chefs et les commandants pillent et tuent, donnent l’ordre d’affamer les gens ou empêchent l’acheminement de l’aide humanitaire.

Outils pour enquêter sur la famine

Les journalistes ont du mal à déterminer si une zone ou une région donnée souffre de pénuries alimentaires extrêmes ou d’une véritable famine, étant donné la complexité des données nécessaires pour estimer la mortalité, la malnutrition et la sécurité alimentaire dans une région donnée.

Utiliser les mesures de famine de l’IPC

Le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) est une échelle mondiale commune permettant de classer la gravité et l’ampleur de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. Les experts détectent la famine à l’aide d’un ensemble de bases de données sur la sécurité alimentaire, la nutrition et la mortalité : un taux de mortalité d’au moins deux décès pour 10.000 personnes, 20 % des ménages confrontés à des pénuries alimentaires extrêmes et 30 % des enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition aiguë. Tels sont les signes d’une famine selon l’IPC.

L’IPC joue un rôle essentiel dans l’identification des conditions de famine et dans l’élaboration de la réponse nécessaire pour sauver des millions de vies. C’est désormais le principal mécanisme utilisé par la communauté internationale pour analyser les données et déterminer si une famine sévit ou est prévue dans un pays.

Le système de classification en cinq phases de l’IPC couvre plus de 30 pays et classe l’insécurité alimentaire sur une échelle de un à cinq, où l’IPC 5 correspond à une catastrophe ou à une famine. L’IPC ne recueille pas de données pour déterminer l’insécurité alimentaire, mais il s’appuie sur de nombreuses bases de données rassemblées par des agences internationales et locales opérant dans chacun des pays couverts par l’IPC.

Lorsque les seuils de malnutrition, de mortalité et de consommation alimentaire sont dépassés d’un certain pourcentage, les régions et les nations sont classées comme étant en situation de famine. Un comité d’examen des famines, dirigé par un groupe d’experts internationaux, est alors chargé de confirmer et d’évaluer la validité de l’analyse.

Une fois qu’une nation ou un lieu particulier est classé dans la catégorie IPC 3 ou pire, il faut agir. Les donateurs internationaux et les organismes de secours sont généralement les premiers à intervenir. Cependant, avec l’augmentation des crises de la faim dans le monde, la réponse intervient souvent après qu’une famine a été constatée, ce qui signifie que les gens ont déjà commencé à mourir de faim.

Même dans ce cas, la politique, la fatigue, la mauvaise gestion et la corruption empêchent d’apporter des réponses rapides aux crises les plus urgentes, comme à Gaza et au Soudan où la famine a été constatée.

Un enfant palestinien à Gaza tenant de la nourriture distribuée par une agence d’aide. Image : Shutterstock

Autres ressources

L’IPC propose cette série de cours à son propre rythme, où les journalistes peuvent comprendre les concepts sur lesquels l’IPC est basé, et qui fournit toutes les informations nécessaires pour apprécier et utiliser de manière critique les produits de l’IPC.

Tableau de bord IPC-CH : Une représentation visuelle du nombre total de personnes qui connaissent ou sont confrontées à des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë, classée en crise ou pire.

Groupement pour la sécurité alimentaire (GSA) : Codirigé par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM), le FSC coordonne les réponses en matière de sécurité alimentaire pendant et après les crises humanitaires depuis 2011. Le FCS coordonne un réseau de partenaires – y compris des agences des Nations Unies, des organisations internationales non gouvernementales (OING) et des organisations non gouvernementales (ONG) – dans 29 pays pour répondre aux besoins alimentaires d’urgence et améliorer rapidement les moyens de subsistance.

Sécurité alimentaire et moyens de subsistance – Action humanitaire : Une base de données publiée par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Elle fournit des données en temps réel sur les besoins des personnes en situation de crise dans le monde entier et sur la réponse apportée à ces besoins. Il fournit également une vue d’ensemble de l’aide financière apportée à une situation ou à une région particulière.

Groupement mondial pour la nutrition (GNC) : Dirigé par l’UNICEF, le GNC répond aux crises nutritionnelles qui surviennent dans diverses régions, où l’ampleur des crises est telle qu’une seule organisation ou agence des Nations unies ne peut y répondre efficacement. Il dispose de bases de données montrant comment il a réagi aux crises nutritionnelles dans divers pays, ainsi que de divers outils de préparation à ces crises.

Enquête SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) sur la nutrition, la sécurité alimentaire et l’eau, l’assainissement et l’hygiène : des enquêtes SMART sont menées dans de nombreux pays à travers le monde pour évaluer l’état nutritionnel des populations. Les journalistes doivent effectuer une recherche sous le groupe nutrition de chaque pays pour trouver des enquêtes intelligentes comme celle-ci, réalisée en Inde :

Pôle logistique : Un regard sur les minutes du groupe logistique des opérations humanitaires internationales donne un aperçu des restrictions auxquelles l’aide doit faire face pour atteindre les personnes dans le besoin.

ReliefWeb : Géré par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), ce site web fournit des informations sur les crises et les catastrophes humanitaires dans le monde entier, en mettant l’accent sur les réponses et les besoins.

Financial Tracking Service (FTS) : Le FTS est une autre base de données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). Elle fournit des informations en temps réel sur les résultats et les besoins humanitaires dans le monde entier.

Action humanitaire : Également géré par l’OCHA, il s’agit d’une ressource permettant de comprendre et de répondre aux crises humanitaires mondiales, fournissant des informations sur les situations d’urgence en cours et sur les efforts de réponse humanitaire.

Trouver des sociétés de surveillance tierces : Les Nations unies, les donateurs et les ONG s’appuient également sur ce que l’on appelle les sociétés de surveillance tierces (TPM en anglais), qui fournissent des rapports de surveillance sur l’aide. Pour trouver les entreprises qui fournissent des services aux agences de l’ONU, les journalistes peuvent consulter la division des achats de l’ONU. Chaque pays dispose également de ses propres plateformes pour les fournisseurs et, dans le cas du Soudan, « Sudanbid » est l’endroit où les journalistes peuvent obtenir des informations sur les agences qui travaillent activement sur tel ou tel projet dans telle ou telle région. Les journalistes doivent identifier les employés des TPM et les fournisseurs de services de l’ONU et des ONGI, et cultiver des sources qui peuvent donner des indications sur l’intégrité de l’opération de secours en utilisant des plateformes de médias sociaux comme LinkedIn.

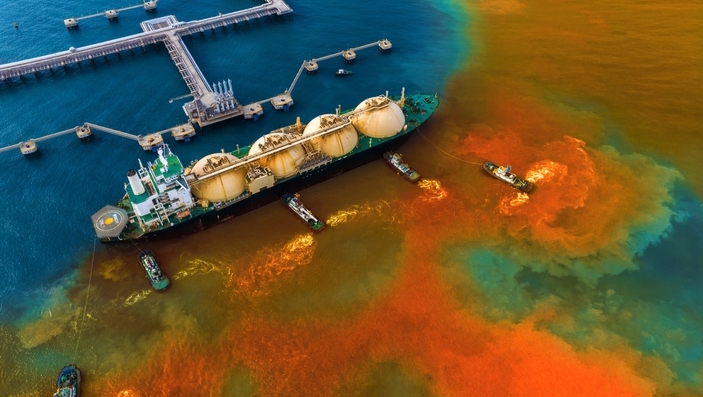

L’imagerie satellite : Dans les cas du Soudan et de Gaza, l’imagerie satellite a été un outil important pour découvrir les histoires liées à la famine. Reuters et Human Rights Watch (HRW) ont utilisé des images satellites pour examiner différentes questions liées à la famine. Dans l’un de ces reportages, consacré aux OIS (objets indispensables à la survie), HRW a montré comment l’assaut israélien a rasé les terres agricoles dans la bande de Gaza. Reuters a utilisé des images satellites pour montrer l’accélération du rythme des cimetières au Darfour, donnant ainsi une preuve rare de l’augmentation de la mortalité dans les régions touchées par la famine. Pour en savoir plus sur l’imagerie satellitaire, lisez le guide du GIJN.

Études de cas

Série de Reuters sur le Soudan

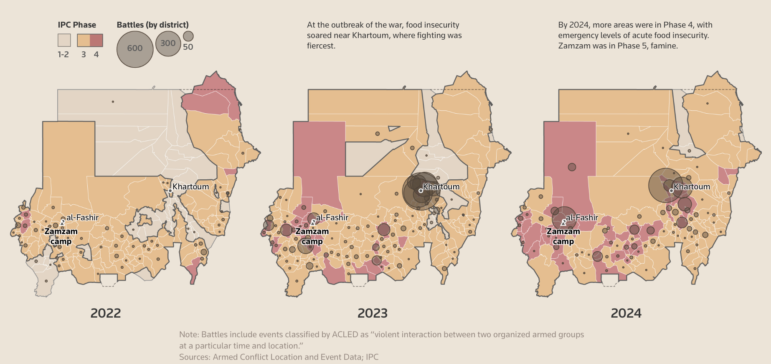

Reuters a publié une série d’enquêtes montrant pour la première fois que la famine s’était étendue d’une région du Soudan à cinq régions à la fin de 2024. L’équipe de Reuters a également prédit que la famine s’étendrait à cinq autres régions en dehors du Darfour d’ici mai 2025. À l’aide de graphiques, l’équipe de Reuters a illustré ce que signifie une population en situation de famine, tout en montrant comment le gouvernement soudanais a tenté d’enterrer la seule preuve, à savoir l’augmentation de la mortalité au Darfour, pour prouver l’existence de la famine.

« Au total, Reuters a identifié 14 cimetières dans cinq communautés du Darfour qui se sont agrandis rapidement au cours des derniers mois. La superficie des nouvelles tombes dans ces cimetières a augmenté trois fois plus vite au cours du premier semestre 2024 qu’au cours du second semestre de l’année dernière », explique le rapport.

L’équipe chargée des données a compté les morts à l’aide de centaines d’images satellite prises sur plusieurs années et d’entretiens avec des dizaines de chefs de communautés au Darfour, afin de montrer l’élargissement des cimetières vue du ciel. L’équipe s’est concentrée sur les zones qui n’ont pas été touchées par la violence, de sorte que les décès sont principalement liés à la faim et à la maladie.

Un expert a décrit les cimetières comme des « canaris dans la mine de charbon » de la famine.

Dans le cadre de cette série, Reuters a constaté que le gouvernement central avait bloqué l’accès à l’aide dans certaines régions du pays, notamment dans les zones les plus isolées des monts Nouba, dans le Kordofan méridional. Les agences de secours des Nations unies, comme le PAM et l’OMS, ont été paralysées et incapables d’atteindre les millions de personnes dans le besoin, simplement parce que les Nations unies ne peuvent pas violer la souveraineté des gouvernements. Les agences des Nations unies doivent obtenir l’autorisation du gouvernement internationalement reconnu du Soudan, que l’organisation mondiale reconnaît comme la partie jouissant de la souveraineté.

Le gouvernement a déclaré aux organisations humanitaires « qu’il n’y a pas de besoins légitimes au Darfour, que vous ne devez donc pas y travailler et que si vous continuez à répondre aux besoins dans cette région, vous ne devez pas vous attendre à obtenir des visas « , a déclaré un haut responsable de l’aide humanitaire, qui a demandé à ne pas être nommé. Le gouvernement n’a pas répondu aux questions de Reuters pour cette série.

Reuters a utilisé des images satellite et des dizaines d’entretiens pour cartographier la propagation de l’insécurité alimentaire au Soudan sur deux ans, en utilisant le système de classification des famines de l’IPC. Image : Capture d’écran, Reuters

Un groupe important de reporters et de journalistes de données de Reuters a également publié un article explicatif et d’investigation dans une rare tentative d’examiner de plus près l’échec systémique du système mondial d’alerte précoce en cas de famine, en particulier dans le contexte des conflits et des guerres civiles.

Il tente de résoudre le dilemme rencontré au Soudan, à savoir que l’alerte précoce nécessite la contribution et le soutien des gouvernements centraux ou des principales parties. Or, ces gouvernements sont parfois en guerre avec d’autres groupes à l’intérieur de leurs frontières, ce qui pose un conflit d’intérêts et compromet la capacité de l’ensemble du système à détecter et à prévenir la famine lorsqu’il est utilisé comme un outil de guerre.

Ce qui est également unique dans cette histoire, c’est qu’elle met à nu les nombreuses faiblesses du système mondial et l’absence de réponse rapide aux famines et aux graves crises de la faim qui engloutissent le monde.

L’histoire s’est penchée sur d’autres faiblesses et obstacles, notamment le fait que le système d’alerte précoce nécessite des quantités massives de données qualitatives et quantitatives, ce qui devient impossible dans un contexte de guerre. Il a également montré que les gouvernements, parties à un conflit, peuvent également avoir une influence sur les données en exagérant une crise de la faim ou en l’affaiblissant.

Leur reportage s’est appuyé sur de vastes bases de données extraites de différentes sources, notamment les groupes sectoriels sur l’alimentation et les moyens de subsistance (Food and Livelihood Clusters), qui représentent les partenaires humanitaires coordonnant les réponses en matière de sécurité alimentaire, les comptes rendus de réunions d’humanitaires axées sur la logistique et les fuites de correspondance. Les reporters ont également suivi des formations.

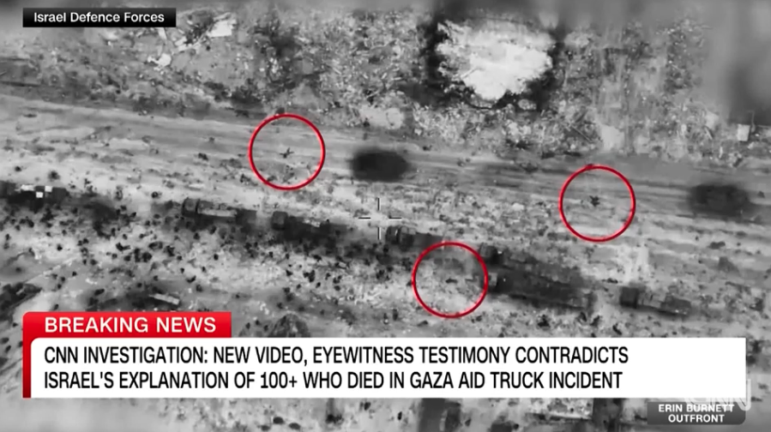

Mourir pour un sac de farine

Dans cette enquête sur le « massacre de la farine », CNN a rassemblé des vidéos et des séquences de médias sociaux pour remettre en question le récit d’Israël sur une livraison d’aide meurtrière à Gaza le 29 février 2024. Cet incident, l’un des plus meurtriers depuis que Gaza a été attaquée par Israël à la suite de l’assaut du Hamas le 7 octobre, a fait plus de 100 morts et 700 blessés après que l’armée israélienne a ouvert le feu sur des personnes qui se précipitaient pour recevoir de l’aide.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), a déclaré : « Peu après, les soldats n’avaient pas tiré directement sur les Palestiniens qui cherchaient de l’aide, mais avaient plutôt effectué des ‘tirs de sommation’ en l’air. » Cependant, CNN a analysé des dizaines de vidéos et recueilli des témoignages qui mettent en doute la version officielle des événements donnée par l’armée.

Cet incident s’inscrit dans le cadre d’une série d’attaques contre des civils affamés à Gaza. L’ONU a noté que plus de 14 incidents de « tirs, de bombardements et de ciblage de groupes rassemblés pour recevoir des fournitures urgentes par camion ou par avion » ont eu lieu entre la mi-janvier et la fin du mois de février 2024.

Utilisant des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et des images générées par les utilisateurs, l’enquête de CNN contredit le récit officiel de l’armée israélienne concernant le massacre de la farine, où plus de 100 Palestiniens ont été tués et plus de 700 blessés. Image : Capture d’écran, CNN

Affamer Gaza

Deux enquêtes ont révélé que l’administration Biden a joué un rôle clé en fournissant une couverture à Israël pour continuer d’affamer Gaza.

The Independent a enquêté sur les « faux pas, les occasions manquées et les choix politiques » de l’administration Biden dans la campagne d’affamement de Gaza, la qualifiant de « catastrophe tout à fait évitable ». L’enquête s’appuie sur des entretiens avec d’anciens et d’actuels fonctionnaires américains et des travailleurs humanitaires à Gaza, ainsi que sur des documents internes, notamment 19 mémos rédigés par des membres du personnel de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). Les entretiens et les documents montrent que les États-Unis ont fourni une « couverture diplomatique » à Israël pour créer les conditions de la famine.

En réponse, l’administration Biden a souligné à The Independent « les demandes répétées de M. Biden au gouvernement israélien pour qu’il ouvre davantage de points de passage à l’aide, et a souligné l’augmentation temporaire du nombre de camions d’aide entrant à Gaza comme preuve de ce qu’ils décrivent comme son efficacité ».

Le second article sur le même incident, publié par ProPublica, a enquêté sur la manière dont deux organismes gouvernementaux américains ont conclu qu’Israël bloquait l’aide à Gaza, mais que le département d’État les a ignorés. Les conclusions de l’USAID et du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du département d’État ont toutes deux fait part au secrétaire d’État de l’époque, Antony Blinken, de leurs conclusions sur le rôle d’Israël dans l’affamement de Gaza, ce qui aurait obligé l’administration américaine à interrompre les livraisons d’armes, y compris les 830 millions de dollars alloués à la vente d’armes à Israël.

Note de l’éditeur : Bien que ce chapitre traite principalement de l’affamation de la population civile en général, les tendances récentes des conflits armés indiquent également qu’un nombre inquiétant de parties au conflit ont également utilisé l’affamation comme moyen de maltraitance à l’encontre des détenus. De nombreux rapports provenant de situations de conflit font état de l’utilisation délibérée de la privation de nourriture et d’autres éléments nécessaires à la survie. Ce type de comportement est également très important pour la responsabilité pénale internationale, car il peut être assimilé à des crimes contre l’humanité, des actes de torture ou des crimes de guerre en vertu du droit international.

La directrice du Centre de ressources du GIJN, Nikolia Apostolou, a apporté des ressources supplémentaires à ce guide. Révision juridique par le Cyrus R. Vance Center for International Justice.

Traduit de l’anglais par Alcyone Wemaere, avec l’aide d’un logiciel de traduction en ligne.

Maggie Michael est une journaliste d’investigation de Reuters qui a précédemment travaillé pour l’ICIJ au Caire, en Égypte, de 2021 à février 2023. Elle a plus de 15 ans d’expérience dans la couverture des conflits au Moyen-Orient, et a acquis une connaissance approfondie de leurs dynamiques politiques, sociales et culturelles. En 2019, elle a fait partie d’une équipe d’Associated Press qui a remporté de nombreux prix internationaux, notamment le prix Pulitzer pour le reportage international, le prix Michael Kelly, l’IRE et la médaille du courage de McGill pour des enquêtes sur la corruption, la torture et d’autres crimes de guerre au Yémen, un pays en proie à une guerre civile prolongée.

Maggie Michael est une journaliste d’investigation de Reuters qui a précédemment travaillé pour l’ICIJ au Caire, en Égypte, de 2021 à février 2023. Elle a plus de 15 ans d’expérience dans la couverture des conflits au Moyen-Orient, et a acquis une connaissance approfondie de leurs dynamiques politiques, sociales et culturelles. En 2019, elle a fait partie d’une équipe d’Associated Press qui a remporté de nombreux prix internationaux, notamment le prix Pulitzer pour le reportage international, le prix Michael Kelly, l’IRE et la médaille du courage de McGill pour des enquêtes sur la corruption, la torture et d’autres crimes de guerre au Yémen, un pays en proie à une guerre civile prolongée.