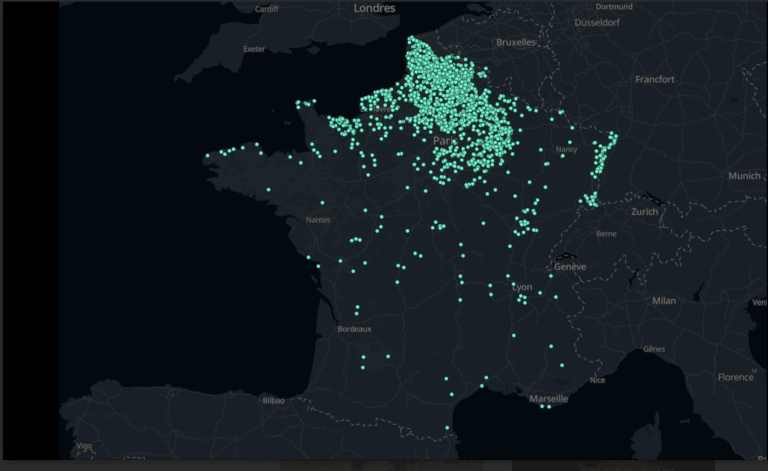

Le Monde's interactive map of France's groundwater quality shows

Comment « Le Monde » a révélé l’ampleur de la contamination des eaux souterraines en France

Lire cet article en

Atrazine-Déséthyl. Chlorothalonil-R471811. Perchlorates. Ces noms ne vous sont peut-être pas familiers. Ils ne l’étaient pas non plus pour nous lorsque nous avons débuté l’enquête « Under the surface ». Ce sont pourtant ceux de quelques-uns des 300 polluants que l’on retrouve dans presque toutes les eaux souterraines surveillées en France, source d’eau potable pour les deux tiers de la population.

Dans plus de 28 % des stations de mesure du réseau français de surveillance des eaux souterraines, leur présence a dépassé les limites légales de qualité au moins une fois au cours des huit dernières années.

L’épuisement des ressources en eau est également un défi urgent. La France connaît des sécheresses de plus en plus fréquentes, et les conflits d’usage pour les ressources entre les villes, les agriculteurs et l’industrie exacerbent les tensions.

Cette enquête a commencé dans le cadre de l’investigation transfrontalière “Under the Surface” examinant la dégradation des eaux souterraines en Europe. Un projet collaboratif initié par Datadista et Arena for Journalism in Europe et soutenu par JournalismFund Europe. Alors qu’ils enquêtaient sur la dégradation des eaux souterraines en Espagne, les journalistes Antonio Delgado et Ana Tudela sont parvenus à trouver comment accéder aux derniers rapports des États membres de l’Union européenne sur l’état de leurs masses d’eau ; rapports que ces pays doit envoyer à la Commission européenne tous les six ans.

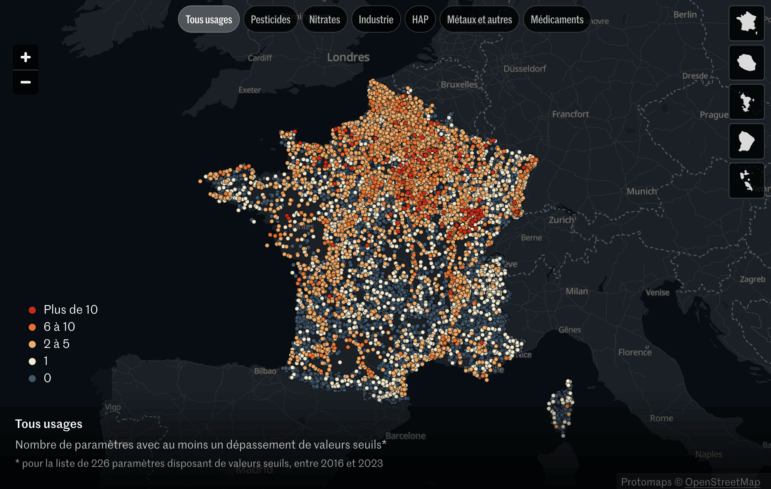

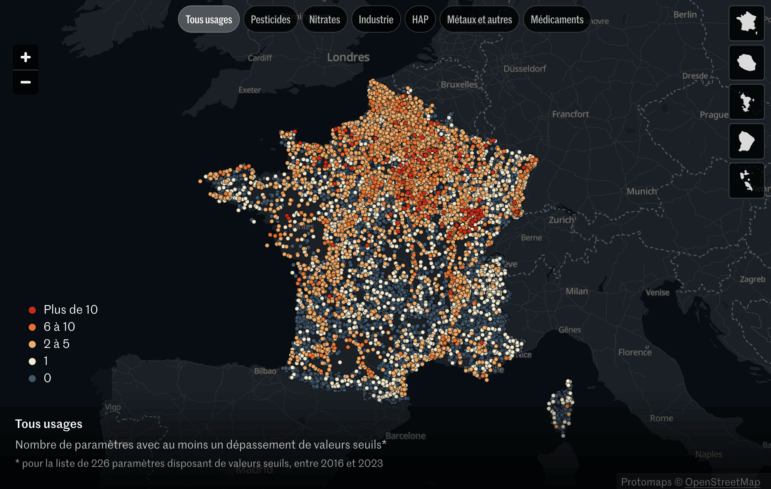

Arena for Journalism in Europe a suggéré d’étendre l’enquête à l’échelle européenne et m’a contactée pour travailler sur la situation en France. J’ai fait équipe avec mes collègues Léa Sanchez, qui m’a aidée dans l’analyse des données et la rédaction des articles, et Elsa Delmas, avec qui j’ai collaboré pour la cartographie et le développement de l’article visuel. Léa Girardot et Thomas Steffen, respectivement graphiste et responsable du service de la direction artistique numérique, nous ont également épaulées pour le design et les infographies.

Plonger dans les données

Les premières données européennes ont révélé une situation préoccupante : les masses d’eau souterraines françaises y apparaissaient en piteux état, notamment en termes de qualité. Nous voulions découvrir pour quelles raisons. Quels contaminants étaient à l’origine de cette dégradation ? D’où venaient-ils ? Était-il possible d’informer nos lecteurs de l’état des eaux souterraines au plus près de chez eux ?

Grâce aux rapports européens, nous savions que la France compilait de nombreuses données en continu de nombreuses données. Ades, le Portail national d’accès aux données sur les eaux souterraines, nous a permis d’accéder aux résultats de toutes les mesures effectuées dans toutes les stations. Mais ces « données ouvertes » n’étaient pas aussi accessibles que nous l’aurions aimé… À l’époque, l’interface de programmation d’application (API) ne pouvait traiter des requêtes ambitieuses. Le bouton d’exportation de l’interface, difficile à trouver, ne nous permettait pas de télécharger les données de tout le pays en une seule fois. Nous avons donc extrait les données région par région, en exportant des millions d’enregistrements et en les stockant sur notre propre serveur.

Mais ce n’était que le début du défi. Les noms des produits chimiques étaient cryptiques et le nombre de mesures, écrasant. Nous nous sommes tournées vers le « journalisme évalué par des experts » (« expert-reviewed journalism », en anglais), en collaborant étroitement avec des scientifiques, afin de donner un sens à ces informations.

L’hydrogéologue Florence Habets, directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a accepté de nous accompagner dès le début de l’enquête.

« Vous devriez vous intéresser à l’atrazine », nous a-t-elle dit. « Cet herbicide est interdit depuis des années, mais on le retrouve encore dans les échantillons. » La scientifique avait raison : cette substance, et en particulier ses métabolites (sous-produits de la substance active), dépassait 1 microgramme par litre dans environ 1.700 stations de surveillance (7 % des points où elles ont été testées).

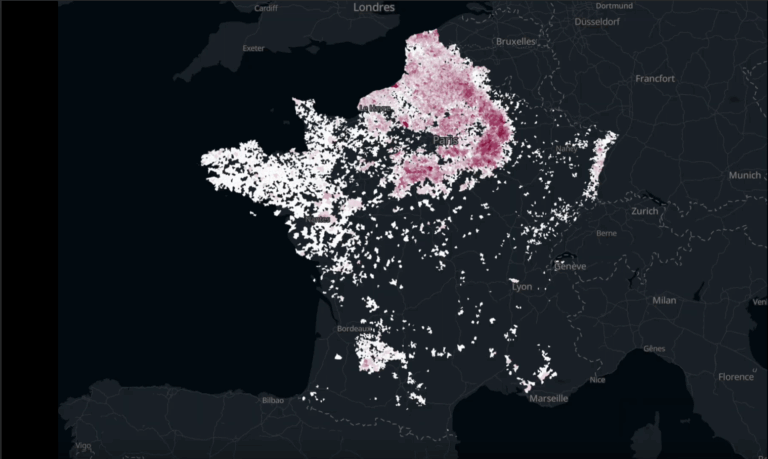

Cartes issues de l’enquête, montrant les zones de production de betteraves en France (en haut) et les résultats des analyses de l’herbicide chloridazone (en bas), autorisé par l’UE pour le contrôle des mauvaises herbes dans les cultures. Visuels : avec l’aimable autorisation de Raphaëlle Aubert, Le Monde.

Choisir les substances d’intérêt

Pour déterminer les polluants à surveiller, nous avons suivi les critères d’évaluation des eaux souterraines du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM). Laurence Gourcy, hydrogéologue au BRGM, nous a ainsi guidées dans l’interprétation des données et des méthodologies. Nous avons retiré 25 substances de la liste du BRGM, notamment des éléments naturels tels que le fer, le manganèse ou des substances liées au traitement de l’eau. Notre liste restreinte comptait alors 226 contaminants.

Pour savoir si les mesures étaient préoccupantes ou non, les normes officielles constituaient la meilleure source d’information. Nous avons donc rassemblé toutes les normes de qualité environnementale que nous avons pu trouver dans l’Union européenne et en France, en particulier ceux cités dans les arrêtés de 2008 et 2023. Nous avons ainsi pu déterminer si une concentration pouvant sembler négligeable – telle que 0,1 microgramme d’une substance par litre d’eau – dépassait les seuils légaux. La réponse est oui, pour de nombreux polluants tels que les pesticides.

Cependant, bon nombre des polluants que nous avons pu trouver dans les données n’étaient pas du tout réglementés dans les eaux souterraines. Nous avons ajouté à notre liste 74 de ces composés, qui font l’objet d’une surveillance particulière de la part des autorités. Il s’agit notamment du bisphénol A, utilisé dans la production de plastiques et de résines époxy, de produits pharmaceutiques et de certains PFAS ou « polluants éternels » – auxquels j’étais particulièrement attentive, ayant déjà enquêté sur ce type de contamination. Bien qu’il n’existe aucun seuil officiel, la découverte de traces de médicaments tels que des antiépileptiques, des analgésiques ou des pilules contraceptives dans nos eaux souterraines a aussi démontré à quel point celles-ci sont vulnérables quel point celles-ci sont vulnérables.

Notre liste était enfin complète, avec 300 contaminants. Comment les rendre compréhensibles pour le grand public ? Une fois de plus, les scientifiques nous ont été d’une grande aide. Florence Habets nous a conseillé de les grouper par type d’usage.

Nous avons créé six catégories :

- Les pesticides et leurs métabolites, provenant de l’agriculture.

- – Les nitrates, nitrites et autres engrais azotés.

- Les substances chimiques issues de l’industrie. Les Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), provenant de la combustion incomplète du bois ou d’autres matières organiques.

- Les métaux, métalloïdes et autres minéraux

- Les médicaments

Pour filtrer et analyser les données, nous avons écrit un script Python à l’aide de Pandas, une bibliothèque open source conçue pour l’analyse de données. Comme le traitement de plusieurs gigaoctets prenait des heures, nous lancions souvent le script pendant la nuit, pour analyser les résultats au réveil.

Ceux-ci ont été sans appel :

- 28 % des quelque 24.700 stations de surveillance ont enregistré au moins un dépassement ces dernières années.

- Certaines stations excèdent même les seuils pour 10, 20, voire plus de 30 substances.

- Des pesticides et leurs métabolites ont été détectés dans 99 % des points de surveillance.

Par ailleurs, cette cartographie alarmante demeure partielle.les zones vides sur la carte ne signifient pas nécessairement que l’eau est propre : en effet, la principale motivation pour tester les eaux souterraines est la possibilité de les pomper pour la production d’eau potable. Certains puits, déjà trop pollués, ont été abandonnés et n’apparaissent pas dans nos données, faute de surveillance.

Quid de la raréfaction de l’eau ? Pour faire parler les données quantitatives, nous avons fait appel à l’expertise du Centre international d’évaluation des ressources en eaux souterraines (IGRAC). Ses hydrogéologues et ses analystes de données avaient déjà mis au point une méthode pour calculer les tendances des niveaux des eaux souterraines. Grâce à leur soutien sur cet aspect de l’enquête, nous avons pu concentrer nos efforts sur les données relatives à la pollution.

De nombreux autres scientifiques, spécialisés dans des domaines allant de la santé publique à la biogéochimie en passant par les systèmes d’information géographique, ont accepté de nous conseiller ou d’examiner nos travaux. Établir une relation de confiance avec eux a été essentiel à la réussite de notre enquête.

Rendre visible l’invisible

Les chiffres seuls semblaient trop abstraits. Pour les rendre tangibles, nous avons recherché des témoignages auprès des communautés touchées. À Chartres, au sud-ouest de Paris, la contamination de plusieurs nappes par les nitrates et les pesticides, et les prélèvements agricoles conséquents, mettent l’approvisionnement de la ville sous tension, notamment en période de sécheresse. De nombreuses municipalités confrontées à une pollution fréquente investissent dans des traitements ou de nouveaux forages, ce qui augmente le prix de l’eau potable pour leurs administrés.

Nous voulions également que les lecteurs puissent visualiser l’ampleur du problème. Nos cartes sont devenues la pièce maîtresse de l’enquête, et j’encourage vivement tout journaliste souhaitant reproduire notre méthodologie à présenter ses résultats sur une carte interactive. Nous avons superposé nos résultats à d’autres ensembles de données spatiales, telles que la culture de betteraves (calculée à partir du « registre parcellaire graphique »), associée à un herbicide spécifique appelé chloridazone.

Un outil cartographique qui mérite d’être mis en avant est Protomaps, une solution open source basée sur OpenStreetMap, qui permet aux journalistes et aux développeurs d’héberger leurs propres fonds de cartes sous forme de tuiles vectorielles. En 2022-2023, je l’ai mis en place pour notre rédaction comme alternative open source aux logiciels propriétaires, très coûteux. Utilisé avec MapLibre et DeckGL, Protomaps nous a permis de créer une grande variété de visuels, des modules explorables aux cartes animées à mesure que l’article défile. Grâce à cet outil et à ses compétences en développement, Elsa Delmas a transformé nos ensembles de données et nos prototypes de cartes en un saisissant article « scrolltytelling » – ou “récit-molette”, cette pratique qui consiste à raconter une enquête en indexant des visuel animés sur le récit. Nous avons également inclus des boutons « explorer la carte » pour permettre aux lecteurs les plus curieux de faire une pause dans leur lecture et de zoomer sur n’importe quel point.

Après la publication de notre article, nous avons publié nos données en open data. Notre méthodologie est également accessible au public. Si vous avez accès à des données ou pouvez tester des échantillons d’eau souterraine dans votre région, vous pouvez reproduire cette enquête.

Raphaëlle Aubert est journaliste Monde. Elle s’intéresse particulièrement, par le prisme des données, aux pressions exercées par l’Homme sur l’environnement, souvent dans le cadre d’enquêtes réalisées en collaboration avec des scientifiques et d’autres journalistes. Elle a ainsi développé la carte de la contamination par les PFAS en Europe du Forever Pollution Project, publiée en 2023, et a dirigé l’évaluation des coûts de la décontamination des PFAS deux ans plus tard. En 2025, son article « 300 contaminants dans nos nappes », publié dans Le Monde avec Léa Sanchez et Elsa Delmas dans le cadre de l’enquête transfrontalière « Under the Surface », a reçu un Sigma Award qui récompense les meilleurs projets basés sur des données. Vous pouvez la contacter à l’adresse aubert@lemonde.fr.

Raphaëlle Aubert est journaliste Monde. Elle s’intéresse particulièrement, par le prisme des données, aux pressions exercées par l’Homme sur l’environnement, souvent dans le cadre d’enquêtes réalisées en collaboration avec des scientifiques et d’autres journalistes. Elle a ainsi développé la carte de la contamination par les PFAS en Europe du Forever Pollution Project, publiée en 2023, et a dirigé l’évaluation des coûts de la décontamination des PFAS deux ans plus tard. En 2025, son article « 300 contaminants dans nos nappes », publié dans Le Monde avec Léa Sanchez et Elsa Delmas dans le cadre de l’enquête transfrontalière « Under the Surface », a reçu un Sigma Award qui récompense les meilleurs projets basés sur des données. Vous pouvez la contacter à l’adresse aubert@lemonde.fr.