Migrantes cruzando el Río Grande/Río Bravo. Imagen: Paola Reyes para El Universal. Reproducida con permiso.

Investigando cuántos migrantes pierden la vida al cruzar el Río Bravo

Leer este artículo en

Para quienes desean cruzar de México a Estados Unidos, el último obstáculo suele ser el Río Grande, también llamado Río Bravo. Este río marca la frontera entre Texas, por un lado, y cuatro estados mexicanos, por el otro.

Cruzarla siempre ha sido peligroso. Pero lo que empezó como una noticia ocasional sobre un trágico ahogamiento se convirtió en un proyecto de investigación transnacional cuando tres redacciones decidieron analizar los datos sobre muertes en ambos lados de la frontera.

La investigación resultante, publicada por el diario mexicano El Universal, el medio de investigación Lighthouse Reports y The Washington Post, ganó el Premio Gabo 2025 en la categoría de cobertura, donde los jueces elogiaron su “rigor investigativo, su enfoque innovador y su capacidad para cuestionar las estructuras de poder con evidencia y sensibilidad”.

El proyecto surgió de la idea de investigar cuántas mujeres y niños morían intentando cruzar este tramo de río. Los periodistas habían observado cambios en la dinámica migratoria desde la pandemia: ahora familias enteras abandonaban sus países para llegar a Estados Unidos. Y si bien existen peligros a lo largo de todo el trayecto, cruzar este río —la etapa final— se estaba convirtiendo para muchos en una cuestión de vida o muerte.

GIJN entrevistó a las periodistas Miriam Ramírez y Daniela Guazo de El Universal, junto con Melissa del Bosque de Lighthouse Reports, para conocer el trabajo detrás de la investigación. Detallaron cómo la tenaz recopilación de documentos y el exhaustivo análisis de datos les permitieron revelar una cifra de ahogamientos de migrantes significativamente mayor que la estimación más alta conocida hasta el momento, y compartieron sus experiencias organizando una colaboración transfronteriza, recopilando datos y siendo fieles a las historias de las personas que retrataron.

Definición de una metodología

En investigaciones colaborativas a gran escala como esta, desarrollar una metodología antes de comenzar la investigación es fundamental para ahorrar tiempo y centrarse en lo que se quiere descubrir o demostrar. Melissa del Bosque, editora de investigación de Lighthouse Reports, afirmó que el equipo comprendió desde el principio la importancia de establecer un plan de trabajo.

La metodología que sirvió de base para la investigación se desarrolló con el apoyo de expertos, activistas, periodistas y académicos como la profesora Stephanie Leutert, experta en migración de la Universidad de Texas en Austin.

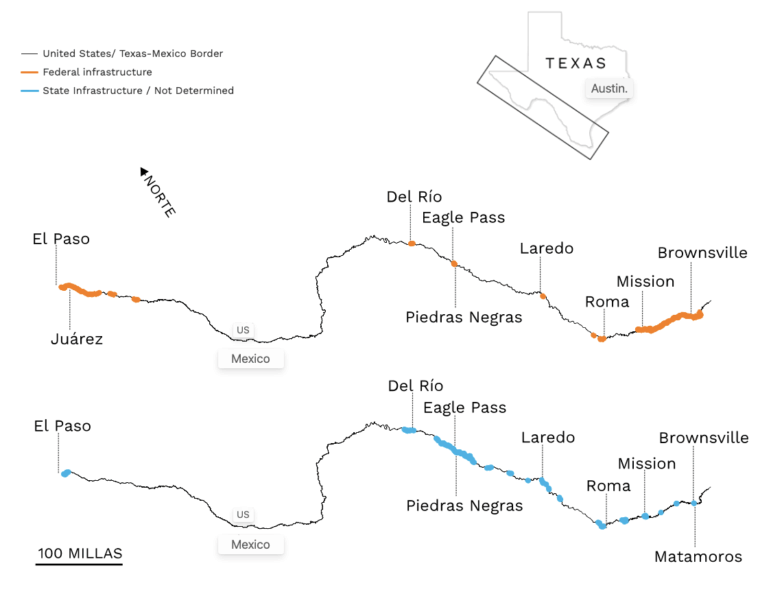

El Río Bravo corre a lo largo de los estados fronterizos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en el lado mexicano, y del estado de Texas en el lado estadounidense.

Uno de los primeros descubrimientos clave del equipo fue que no existía un registro oficial único de muertes en el río; si bien algunas muertes se registraron en Estados Unidos, otras fueron documentadas por México.

Para contrarrestar ese problema, diseñaron un proceso de trabajo que abarcaba desde la recopilación de datos hasta su análisis, creando un directorio de fuentes entre las autoridades locales, estatales y nacionales, y estableciendo estándares y procedimientos para contactar a las fuentes identificadas. Finalmente, se aseguraron de contar con un proceso estandarizado de entrada y verificación de datos, que cubría desde el procesamiento de la información hasta la identificación y gestión de casos duplicados.

Del Bosque afirmó que la metodología —y el plan de trabajo que se basaba en ella— facilitaron la colaboración y aportaron claridad sobre los objetivos de la investigación. La metodología también se hizo pública para que otros periodistas pudieran replicar un trabajo similar.

Gestionar las lagunas en los datos

Anticipando que habría varias agencias gubernamentales u organizaciones públicas que tendrían la información que necesitaban para la investigación, la periodista Miriam Ramírez y sus colegas crearon una lista: identificaron 165 fuentes a las que solicitaron información.

Aunque inicialmente esperaban utilizar 2012 como punto de partida, los obstáculos para acceder a los datos les obligaron a reorientar su investigación hacia el período comprendido entre 2017 y 2024.

Desde el principio, se percataron de que la cooperación transfronteriza presentaría dificultades. Si bien las autoridades estadounidenses proporcionaron archivos con coordenadas geográficas, edad, nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad y lugar del ahogamiento, la situación era más compleja del lado mexicano. La Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración ofrecían datos estadísticos anuales con un desglose muy deficiente, lo que dificultaba el análisis de la información, explicó Ramírez.

“Tuvimos que abandonar nuestra hipótesis inicial sobre el ahogamiento de niños porque nos encontramos con deficiencias en los registros… Pocas autoridades proporcionaron información de años anteriores, y solo obtuvimos datos útiles de 52 de las 165 autoridades identificadas”, afirmó.

El equipo presentó más de 200 solicitudes para acceder a la información. Al no obtener respuesta, buscaron otras alternativas: modificaron sus preguntas, consultaron bases de datos públicas y se comunicaron directamente con las agencias, utilizando todos los recursos disponibles para obtener los datos que necesitaban.

Durante la recopilación de datos, Del Bosque observó que ambos países carecían de información sobre las muertes de migrantes por ahogamiento. Añadió que incluso otros medios de comunicación mostraron poco interés en informar sobre el tema, como si no hubiera historias que contar.

Creación de bases de datos propias y estandarización de registros

Ante la falta de datos y la disparidad de registros entre países, el equipo de Lighthouse Reports asumió el reto de estandarizar los registros y analizarlos. La metodología empleada detalla el proceso para evitar la duplicación de casos entre los proporcionados por los gobiernos municipales y estatales, además de las fiscalías mexicanas y los del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Gracias a este trabajo, el equipo pudo descubrir:

- Que se había producido un mayor número de muertes por ahogamiento del que se había informado anteriormente. El equipo identificó que al menos 1,107 personas se ahogaron al cruzar el Río Grande entre 2017 y 2023.

- Que los datos oficiales tanto en Estados Unidos como en México estaban incompletos, dejando cientos de muertes sin contabilizar.

- Las muertes alcanzaron su punto máximo en 2021-2022, los años en que Texas intentó sellar su frontera con México en una iniciativa llamada Operación Lone Star.

- Nuevos datos sobre la demografía de los migrantes que se ahogan en el río. Según el informe, en 2023, aproximadamente una de cada cinco víctimas de ahogamiento era mujer y una de cada diez era menor de edad.

“Lo que hicimos fue analizar los periodos en que estas muertes comenzaron a aumentar: el inicio de la Operación Lone Star y el refuerzo del despliegue de la Guardia Nacional. Ahí es donde encontramos estos patrones, un vínculo entre las políticas migratorias militarizadas y el aumento de muertes”, señaló Ramírez. Si bien su equipo no pudo establecer una relación causal concluyente entre el refuerzo de la seguridad fronteriza y el repunte de ahogamientos, las entrevistas con expertos y los testimonios de migrantes apuntaron a una clara correlación.

Su metodología también abordó cómo descartar datos duplicados. Esto permitió consolidar una única base de datos, generar un análisis de la información y compartir los resultados. En definitiva, las cifras confirmaron una de las hipótesis del equipo: la Operación Lone Star había influido en el número de ahogamientos notificados.

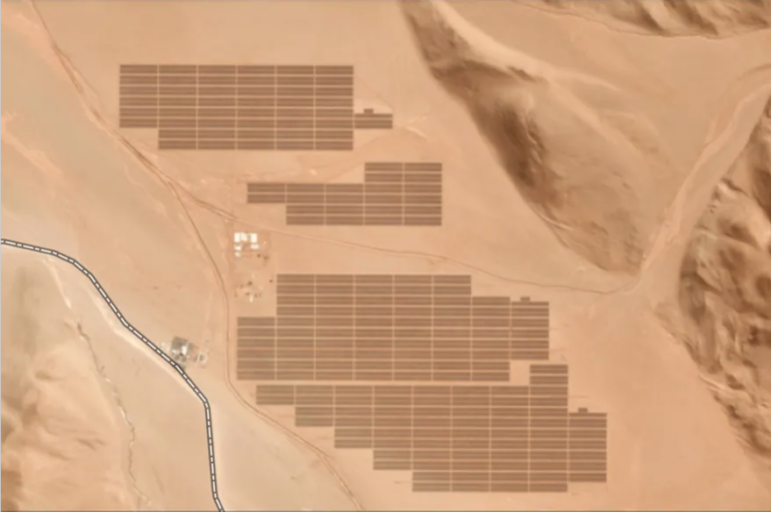

El equipo del Washington Post realizó el análisis forense y reconstruyó el aumento de la infraestructura de Lone Star utilizando imágenes satelitales. Las contribuciones de los demás equipos periodísticos complementaron este trabajo.

Los reporteros documentaron el desarrollo de infraestructura en la frontera entre Estados Unidos y México, como el uso de alambre de púas y contenedores marítimos en ciertos puntos. Imagen: Justin Hamel/ Lighthouse Reports. Reproducida con permiso.

Visualización: ¿Qué es lo más importante que se debe informar?

Para este proyecto, fueron necesarias hasta tres reuniones por semana —que se llevaron a cabo en español e inglés—, que abarcaron desde reuniones editoriales donde se compartieron los hallazgos, hasta reuniones informales con el equipo de reporteros para dar seguimiento a las hipótesis, pasando por reuniones para revisar las visualizaciones que se generarían.

“El análisis de datos respalda las hipótesis de los equipos editoriales. No se trata de buscar nuevos enfoques, sino de respaldar lo que ya existe. Después surge la pregunta: ¿cómo visualizamos esto?”, explicó Guazo.

El equipo de datos propuso hasta seis bocetos para que el equipo pudiera discutir cómo ilustrarían los datos que muestran las muertes, la presencia de la Guardia Nacional y el desarrollo de la infraestructura de Lone Star.

Elegir la visualización adecuada para los datos siempre es un reto, por eso Guazo recomienda tener claro qué se quiere mostrar y responder a las preguntas: ¿Qué es lo más importante de la historia? ¿Qué se quiere transmitir al lector?

La investigación requirió una verificación constante de los hechos para evitar errores en el análisis de datos, y con la adición periódica de nuevos datos, fue necesario modificar las lecturas anteriores.

No dejes que los datos eclipsen la historia

Los periodistas documentaron la evolución de la infraestructura en puntos clave a lo largo de la frontera de Texas con México. Imagen: Captura de pantalla de un mapa creado por The Washington Post y Lighthouse Reports.

El proyecto duró diez meses, pero junto a los datos existía una prioridad editorial: por encima de todo, debían prevalecer las historias de vida de las personas sobre las que escribían. Juntos, relataron historias de personas con familias destrozadas y sueños rotos, migrantes inmersos en la lucha por mejorar su calidad de vida. Entre las historias de pérdida que relataron se encuentra la de una madre que perdió a su hijo pequeño y a su bebé recién nacido mientras intentaban cruzar la frontera.

Ese tema hizo que el trabajo de campo fuera aún más difícil que las cuestiones técnicas de datos, dijo Ramírez.

“Ya estaba procesando cifras de muertes, sabía que había ahogamientos, pero una vez que llegué al terreno y vi a los niños, a las mujeres con bebés, a las mujeres embarazadas, realmente me impactó”, añadió.

La situación en la frontera se ve también complicada por una grave dinámica de delincuencia organizada, donde los migrantes a menudo se enfrentan a secuestros, extorsiones, desapariciones y homicidios en su travesía por México.

Desde la perspectiva de del Bosque, no hay suficientes periodistas interesados en cubrir historias sobre migración debido a la presión política o las amenazas relacionadas con las bandas del crimen organizado, que a menudo están involucradas en el transporte de migrantes.

“Muchos medios de comunicación no quieren escribir sobre estos temas porque dicen: ‘Ya hemos publicado artículos, no hay nada nuevo’”, afirmó. “Hace ocho años había más interés; lamentablemente, ahora las muertes de migrantes se han normalizado, y además hay una crisis en el periodismo: pocos periodistas se centran en la migración. Necesitamos encontrar nuevas formas de abordar este problema”.

Lucero Hernández García es periodista independiente, consultora digital mexicana y colaboradora de GIJN. Posee una maestría en comunicación y medios digitales, con especialización en producción multimedia. Imparte talleres y clases sobre datos, visualización, herramientas digitales y periodismo en línea a estudiantes universitarios. Su trabajo ha sido publicado por IJNet y ha recibido becas de Cosecha Roja, Sembramedia y la Fundación Thomson Reuters.

Lucero Hernández García es periodista independiente, consultora digital mexicana y colaboradora de GIJN. Posee una maestría en comunicación y medios digitales, con especialización en producción multimedia. Imparte talleres y clases sobre datos, visualización, herramientas digitales y periodismo en línea a estudiantes universitarios. Su trabajo ha sido publicado por IJNet y ha recibido becas de Cosecha Roja, Sembramedia y la Fundación Thomson Reuters.