দক্ষিণ এশিয়ায় ভূমি বিরোধ অনুসন্ধান কীভাবে করবেন, সহায়তা করবে এই গাইড

আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আছে ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তান। অঞ্চলটি পৃথিবীর মোট ভূমির মাত্র ৩ শতাংশ। কিন্তু এখানেই বাস করে বিশ্বের ২২ শতাংশ মানুষ। বিশ্বের মোট বনভূমির ১৫ দশমিক ৫ শতাংশ এবং ১২ শতাংশ প্রাণীর আবাসস্থলও এখানে। প্রত্যক্ষভাবে জমির ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করেন প্রায় ৭৫ কোটি মানুষ। এই অঞ্চলের অনেক দেশের অর্থনীতি খুব দ্রুত বাড়ছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অনেকটাই প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নির্ভরশীল।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে জমির স্বল্পতা থাকায় স্বাভাবিকভাবেই ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা ও ব্যবহার নিয়ে স্থানীয় জনগণ, ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, রাজনীতিবিদ ও প্রশাসনের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এসব বিরোধ অনেক সময় বড় ধরনের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। আদালতগুলোতে মামলা জট লেগে থাকে। আটকে যায় অসংখ্য বিনিয়োগ। কখনও কখনও এসব দ্বন্দ্ব সহিংসতায় রূপ নেয়। মানুষ খুন হয়। সম্পদ নষ্ট হয়।

ভূমি নিয়ে বিরোধের প্রভাব অনেক বড় পরিসরে দেখা যায়। যেমন, ২০২৩ সালে বাংলাদেশের ওপর করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাত্র ১১ হাজার হেক্টর (২৭ হাজার ২০০ একর) জমি নিয়ে ৩৪টি ভূমি বিরোধে ৫১ হাজারটির বেশি পরিবার জড়িত ছিল। অন্যদিকে, নেপালে ২০২৩ সালের হিসাব অনুসারে প্রায় ২ কোটি ৭০ লাখ জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ ভূমিহীন। তবে সেখানে প্রায় ৬ হাজার হেক্টর (১৪ হাজার ৮০০ একর) জমি নিয়ে ১৯ হাজার পরিবারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন ৪৯টি ভূমি-সংক্রান্ত বিরোধ চলছে।

পাকিস্তানে জমি নিয়ে বিরোধ খুবই সাধারণ ঘটনা। সাবেক কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় এলাকা (এফএটিএ) অঞ্চল থেকে বাস্তুচ্যুত অন্তত ৩০ লাখ মানুষ এখনো জমির মালিকানা নিয়ে ঝামেলা পোহাচ্ছে। এসব বিরোধ প্রায়ই সংঘর্ষে রূপ নেয়। কেবল ২০২৩ সালেই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কুর্রাম জেলায় জমি নিয়ে সংঘর্ষে ১৩০ জনের বেশি মানুষ মারা গেছে।

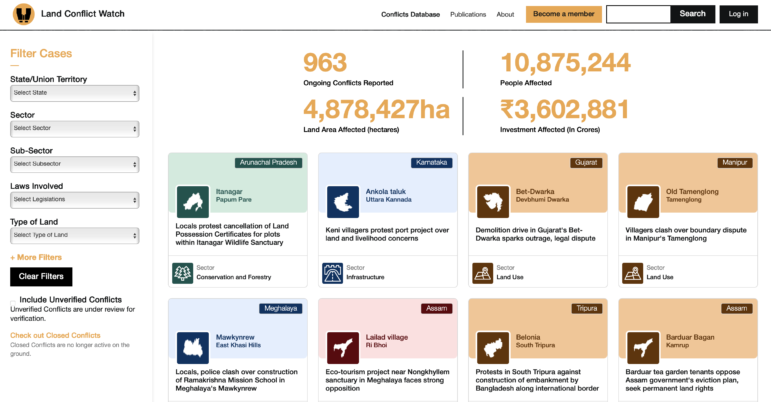

এদিকে, ভারতে বর্তমানে ৯০০-এর বেশি ভূমি বিরোধ চলমান। যেখানে প্রায় ৪৭ লাখ হেক্টর (১ কোটি ১৯ লাখ একর) জমি এবং ১ কোটি ৫ লাখ মানুষ জড়িত। এসব দ্বন্দ্বের কারণে প্রায় ৪১ হাজার ১৪০ কোটি (৪১১ দশমিক ৪ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার মূল্যের বিনিয়োগ প্রভাবিত হচ্ছে। এই তথ্য দিয়েছে স্বাধীন গবেষকদের নেটওয়ার্ক ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ওয়াচ। যারা প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে।

এই গাইডটিতে সাংবাদিকরা ভূমিসম্পদ—যেমন পানি ও বন—সংক্রান্ত বিরোধ নিয়ে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় টুল ও তথ্যসূত্র পাবেন। এছাড়া, সাংবাদিকদের কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সাহায্য করবে। যেমন: ভূমি নিয়ে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের কারণ কী; এর প্রভাব কতটা ব্যাপক; কারা এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন; কারা এই দ্বন্দ্বে জড়িত; এবং তাদের উদ্দেশ্য কীভাবে বিরোধকে প্রভাবিত করছে? পাশাপাশি, এই গাইডের তথ্যগুলো সাংবাদিকদের অর্থবহ ও প্রভাবশালী প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করবে।

ভূমি বিরোধ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি কেন জরুরি?

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে বিদ্যমান শ্রেণি ও বর্ণ বৈষম্য আর খামখেয়ালি নীতিমালার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অনিয়ম দেখা যায়। এভাবে সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর হাতে। আর সমাজের একটি বড় অংশ থেকে গেছে সম্পদ ও জীবিকার বাইরে। এই পরিস্থিতি বহু মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে কোণঠাসা করে ফেলেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও পানি সংকট, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি, যুদ্ধ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো নতুন হুমকিগুলোর কারণে তাদেরকে আরো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে বিরোধের ওপর প্রতিবেদন তৈরি সাংবাদিকদের সামনে এমন একটি সুযোগ এনে দেয়, যার মাধ্যমে তারা এই ধরনের সংকটের মূল কারণগুলো খুঁজে দেখতে পারেন। যেমন, কীভাবে দলিত জনগোষ্ঠী, যারা জাতপাত ব্যবস্থার বাইরে এবং আগে যাদের ‘অস্পৃশ্য’ হিসেবে বিবেচনা করা হতো, তারা কিভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে।

সংজ্ঞা ও ধারণা

ভূমি বিরোধ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরির সময় কিছু মৌলিক বিষয় পরিষ্কারভাবে জানা জরুরি—যেন প্রতিবেদনটি সঠিক হয় এবং কোনো শব্দের ব্যবহারে অজান্তেও পক্ষপাত প্রকাশ না পায়।

অনুসন্ধান শুরুর আগে সাংবাদিকদের উচিত বিরোধের মাত্রা নির্ধারণ করা। যেমন, এই দ্বন্দ্বে কতজন ব্যক্তি বা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং কীভাবে। যে জমি নিয়ে বিরোধ চলছে তা ব্যক্তিমালিকানাধীন নাকি খাস জমি; এবং এই জমির ওপর কার বৈধ মালিকানা আছে তা নির্ধারণ করা।

এছাড়াও, যাদের নামে জমির কোনো বৈধ কাগজ নেই (যেমন বনাঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী) সরকার তাদের কীভাবে দেখছে বা তাদের জন্য কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা বোঝার চেষ্টা করুন।

ভূমি বিরোধ কী?

ভূমি বিরোধ বলতে এমন পরিস্থিতিকে বোঝানো হয় যেখানে দুই বা তার বেশি পক্ষ জমি এবং সংশ্লিষ্ট সম্পদের ব্যবহার, প্রবেশাধিকার বা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। ভূমি বিরোধ তখনই সৃষ্টি হয় যখন জমির মালিকানা, ব্যবহার বা প্রবেশাধিকার পরিবর্তনের দাবি বা দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

এই গাইডের উদ্দেশ্য হলো জনগণের স্বার্থ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করা। তাই এখানে শুধুমাত্র সেই ধরনের ভূমিবিরোধ নিয়ে আলোচনা করব যেখানে অন্তত একটি পক্ষ হিসেবে সাধারণ সম্প্রদায় থাকবে। ব্যক্তিগত দুই পক্ষের মধ্যেকার সম্পত্তি বিরোধের বিষয়গুলো এই গাইডের অন্তর্ভুক্ত নয়।

কারা ক্ষতিগ্রস্ত?

ভূমি বিরোধ কতটা গুরুতর প্রভাব ফেলে তা নির্ভর করে কতজন মানুষ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার ওপর। ভূমি বিরোধের বড় ধরনের প্রভাব পড়ে সেই সম্প্রদায়গুলোর ওপর যারা ওই জমিতে বসবাস করে বা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য জমির ওপর নির্ভরশীল। যেমন, হতে পারে তারা জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার বা জায়গা হারিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষিজমি অধিগ্রহণের ঘটনাই বেশি ঘটে। যেখানে এক বা একাধিক পক্ষ অভিযোগ করে যে জমি গ্রহণের আগে তাদের সম্মতি নেওয়া হয়নি বা তারা যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাননি।

প্রতিবেদন নিয়ে অনুসন্ধানের সময় শুধু ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বা পরিবারের সংখ্যা উল্লেখ করলেই হবে না। বিস্তারিত খোঁজ নিন যে—ভূমি বিরোধ কীভাবে সম্প্রদায়ের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করছে: মানুষ কি জোরপূর্বক উচ্ছেদ হচ্ছে? তাদের জমি বা জীবিকা কি হারাচ্ছে? তাদের কি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে? ক্ষতিপূরণের পরিমানই বা কতটুকু—তা দিয়ে কী নতুন জায়গায় তারা আবার জীবিকা শুরু করতে পারে?

অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যেমন ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ওয়াচ সাংবাদিকদের ভূমি-সংক্রান্ত পৃথক বিরোধগুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি জাতীয় স্তরে এসব বিরোধের প্রভাব সম্পর্কেও তথ্য দেয়। এই প্ল্যাটফর্মে মোট বিরোধের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা ও জমির পরিমাণ এবং আর্থিক মূল্যায়নের মতো বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। ছবি: স্ক্রিনশট, ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ওয়াচ

সরকারি জমি এবং সাধারণ জমি

বেসরকারি জমি হলো এমন জমি—যেগুলো আইনিভাবে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন।

সম্প্রদায়গুলো যা মিশেমিশে ব্যবহার ও পরিচালনা করে—তা হচ্ছে সাধারণ জমি। এর মধ্যে থাকতে পারে চরাঞ্চল, গ্রামীণ বন, পুকুর বা জলাধারের মতো জায়গা। সাধারণ মানুষ যা বসবাস, জীবিকা, সংস্কৃতি বা ধর্মীয় কাজে ব্যবহার করে। এসব সাধারণ জমির বেশিরভাগেরই কোনো আনুষ্ঠানিক মালিকানার দলিল থাকে না।

ঔপনিবেশিক শাসনের ইতিহাস রয়েছে—এমন বেশিরভাগ দেশে “কমন ল্যান্ড” বা “সাধারণ জমি” আইনি কোনো শব্দ নয়। এটিকে ভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন, ভারতে সাধারণ জমির কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণীবিন্যাস নেই। ভূমি রেকর্ডে এ ধরনের জমিকে অনেক সময় বনজমি, চর বা চারণভূমি (বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নাম রয়েছে), “গ্রাম সভার জমি,” “গ্রাম পঞ্চায়েতের জমি,” “পৌরসভার জমি,” কিংবা স্রেফ “অনাবাদি জমি” বা “সরকারি জমি” হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এই মালিকানা সম্পর্কিত রেকর্ডগুলোতে নানা ধরনের ভুল ও অসঙ্গতি থাকে। এছাড়া, এসব রেকর্ডে প্রায়ই জমির বর্তমান ব্যবহার, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রচলিত অধিকার বা চর্চার তথ্যও অনুপস্থিত থাকে।

অন্যদিকে, সম্প্রদায়গুলো প্রথাগত অধিকারের মাধ্যমে এসব জমির মালিকানা দাবি করে। যেমন, আনুষ্ঠানিক জমির দলিল নেই কিন্তু তারা বহু প্রজন্ম ধরে জমিটা চাষাবাদ করছে। যদিও এই জমিগুলোকে প্রায়ই “সরকারি মালিকানাধীন” হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

এই ধরনের অসঙ্গতি থেকে শুরু হয় ভূমি বিরোধ। বিশেষ করে সরকার যখন কোনো সাধারণ জমির ওপর মালিকানা প্রয়োগ করে এবং সম্প্রদায়ের প্রথাগত অধিকারকে স্বীকার না করেই একপাক্ষিকভাবে জমির ব্যবহার ও প্রবেশাধিকার পরিবর্তন করে। গবেষণায় দেখা গেছে, অধিকাংশ ভূমিবিরোধ এই ধরনের বিরোধপূর্ণ দাবি থেকেই সৃষ্টি হয়।

অধিগ্রহণ

অধিগ্রহণ হচ্ছে অনুমতি ছাড়া অন্যের জমি বা সম্পত্তি দখল করে নেওয়া। ভারতীয় আইনে, অধিগ্রহণকে প্রায়শই অন্য কারো জমিতে অস্থায়ী, অর্ধ-স্থায়ী বা স্থায়ী কাঠামো নির্মাণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উদ্দেশ্য—বসবাস, ব্যবসা বা অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা। বেসরকারি এবং সরকারি জমি অধিগ্রহণকে আদালতের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে অবৈধ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

দুর্ভাগ্যবশত, ঐতিহ্যগতভাবে সাধারণ জমি ব্যবহার করে আসছে কিন্তু আনুষ্ঠানিক দলিল নেই, এমন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়গুলোকে “অধিগ্রাহক” বলে চিহ্নিত করা হয়।

জিআইজেএনের জন্য এ অলংকরণটি করেছেন সিদ্ধেশ গৌতম

যেমন, ভারতে অনেক সময় যাযাবর জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এমনটা ঘটে। এইসব সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চারণভূমির সন্ধানে গবাদিপশু নিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়ান। কিন্তু ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এইসব জনগোষ্ঠীর অনেককেই ‘অপরাধী’ হিসেবে তালিকাবদ্ধ করে ক্রিমিনাল ট্রাইবস অ্যাক্ট-এর অধীনে। ১৯৪৫ সালে এই আইন বাতিল হওয়ার পর, এদের ডিনোটিফায়েড ট্রাইবস বা ডিএনটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবুও, এই জনগোষ্ঠীর লোকেরা ভূমি অধিকারের ক্ষেত্রে সামান্যই সুরক্ষা পেয়ে থাকে। এদিকে ভারতের সংবিধান অনুযায়ী দলিত ও আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলো তুলনামূলকভাবে বেশি সুরক্ষা পায়।

এই যাযাবর সম্প্রদায় যখনই সাধারণ জমি ব্যবহার করে, তারা ঐতিহ্যগত অধিকার দাবি করে। তবে রাষ্ট্র তাদের অধিগ্রাহক হিসেবে বিবেচনা করে, কারণ তাদের জমির ওপর কোনো বৈধ অধিকার নেই এবং রাষ্ট্র এই জমিকে সরকারি জমি বলে মনে করে। জমির কোনো মালিকানার দলিল না থাকা এবং তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইন না থাকার কারণে এই যাযাবর সম্প্রদায় জোরপূর্বক উচ্ছেদের শিকার হয়। যার ফলে তারা গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং অনেক সময় অপরাধমূলক মামলার মুখোমুখি হয়।

এ কারণে জানা জরুরি যে, জমির দাবিকে দুর্বল করার উদ্দেশ্যে ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত মামলায় কোনো পক্ষকে ‘অধিগ্রাহক’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মিডিয়া বা সরকার প্রায়ই এমন ব্যক্তিবর্গ বা সম্প্রদায়কে ‘অধিগ্রাহক’ হিসেবে চিহ্নিত করে। যদিও তাদের ঐতিহ্যবাহী অধিকার থাকার কারণে বৈধ দাবি থাকতে পারে। এমন ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের উচিত ‘অধিগ্রাহক’ শব্দটি ব্যবহার না করে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নাম ব্যবহার করা।

তথ্য ও পরামর্শ

জমি ও সম্পদ লেনদেনের প্রকৃতি বোঝা

জমি নিয়ে সংঘাতের গল্পগুলো সাধারণত তখনই তৈরি হয়, যখন কোনও জমি বা সম্পদ এক পক্ষ থেকে আরেক পক্ষের হাতে চলে যায়— যার মানে জমির ব্যবহার, নিয়ন্ত্রণ বা দখল বদলে যায়। যদি এই লেনদেন জোর করে করা হয়, বা কোনও পক্ষ মনে করে এটা অন্যায় হয়েছে, তখনই সমস্যার শুরু হয়। এই লেনদেন পুরনো হতে পারে, এখন চলতে থাকা কিছু হতে পারে, বা ভবিষ্যতে হওয়ার কথা থাকতে পারে। তাই সত্যিকার গল্প তুলে ধরতে হলে এই লেনদেনের প্রকৃতি, সময়কাল, প্রক্রিয়া এবং জড়িত পক্ষগুলো ভালোভাবে বোঝা জরুরি।

বিভিন্ন পক্ষের ভূমিকা বিশ্লেষণ

ভূমি ও সম্পদ লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পক্ষ জড়িত থাকে। যেমন, সম্প্রদায় বা সাধারণ মানুষ—যারা ঐতিহ্যগতভাবে জমি ও সম্পদের ব্যবহারকারী কিংবা মালিক বা রক্ষক। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী—যারা জমি ও সম্পদের ওপর অধিকার দাবি করে। সরকার— যারা এই সম্পদের রক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং লেনদেনগুলো সহজতর ও নিয়ন্ত্রণ করে। এবং বিরোধ মধ্যস্থতাকারীরা।

তাই, জমি ও সম্পদ লেনদেনে জড়িত সকল পক্ষের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা জরুরি।

আইনি কাঠামো বোঝা

ভূমি বিরোধ সংক্রান্ত কোনো প্রতিবেদন তৈরি করার আগে দেশের জমি লেনদেনের নিয়মকানুনগুলো বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। সাংবাদিকদের যে আইনটির সব সূক্ষ্ম বিবরণ জানতে হবে, তা নয়। তবে মূল বিধান ও তার প্রভাব সম্পর্কে ধারণা থাকাটা ভালো। আর এটি অনেক কাজেও লাগে। এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেন এমন দেশীয় আইনজীবী ও গবেষকরা আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের তিনটি পার্বত্য জেলার জন্য প্রযোজ্য চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস (সিএইচটি) আইন, ১৯০০ অনুযায়ী, ওই এলাকায় জমির মালিকানা ও ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সেখানে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত নয়—এমন ব্যক্তির কাছে জমি হস্তান্তর করতে হলে বিশেষ অনুমতি নিতে হয়। এই আইন সেখানকার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর জমির অধিকার রক্ষা করে। কারণ কোনো জমি বিক্রির আগে সরকারের অনুমোদন লাগবে। অন্যদিকে, নেপালের ল্যান্ড অ্যাক্ট, ১৯৬৪ জমি সংস্কারের জন্য প্রণীত। এই আইনে “ল্যান্ড সিলিং” নামে একটি ব্যবস্থা আছে। এর ফলে কোনো ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশি জমি নিজের নামে রাখতে পারে না। অতিরিক্ত জমি সরকার অধিগ্রহণ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করতে পারে।

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাতে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত আদিবাসী দিবসে শোভাযাত্রা। চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্টস আইন অনুযায়ী ভূমি অধিকার এবং দখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন পাহাড়িরা। ছবি: শাটারস্টক

ভারতে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি ভূমি অধিগ্রহণ আইন, ২০১৩ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আইনে বলা হয়েছে, সরকার যদি কোনো জমি অধিগ্রহণ করতে চায়, তাহলে সেই জমির মালিকদের একটি নির্দিষ্ট অংশের সম্মতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। জমি অধিগ্রহণের আগে সরকারকে অবশ্যই সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন করতে হয়, এবং যাদের উচ্ছেদ করা হবে তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও নিশ্চিত করতে হয়।

একইভাবে, যদি বনভূমি শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য ব্যবহার করতে চায়, তাহলে বন সংরক্ষণ আইন, ১৯৮০ এবং বন অধিকার আইন, ২০০৬ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হয়। সেই সঙ্গে ওই জমিতে বসবাসকারী বা নির্ভরশীল আদিবাসী সম্প্রদায়ের সম্মতিও নিতে হয়। জমি অধিগ্রহণের আগে জমির ওপর তাদের অধিকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়াটাও বাধ্যতামূলক।

নিয়ম ভঙ্গের ঘটনা থেকে গল্প খোঁজা

জমি নিয়ে অধিকাংশ বিরোধের ঘটনা তখনই ঘটে যখন নীতি, আইন বা নিয়ম ভঙ্গ করা হয়, কিংবা কারো পক্ষে সুবিধা এনে দিতে এগুলো বদলে দেওয়া হয়। কখনও কখনও বিদ্যমান আইন বা নিয়মকে কিছু পক্ষ অন্যায্য মনে করতে পারে।

কেস স্টাডি: সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (সিআইজেএন) থেকে প্রকাশিত নেপালের ওপর করা এই প্রতিবেদনে দেখা গেছে কিভাবে দেশের বন আইন সংশোধনের মাধ্যমে পূর্বে সংরক্ষিত এলাকাগুলোতে ধনী ব্যক্তিবর্গ, যার মধ্যে শাসক দলের সদস্যরাও রয়েছেন, জমি কিনতে পেরেছেন। সরকারের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের বলা হয়েছিল যে আগের আইনটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর কারণে ভূমিহীনদের মধ্যে জমি পুনর্বণ্টনের চেষ্টা হিসেবে সংশোধন করা হয়।

সিআইজেএনের আরেকটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, স্থানীয় সরকারি কর্মকর্তারা কীভাবে নতুন আইনের অপব্যবহার করেছেন। এই আইনে তাদের জমির মালিকানা হস্তান্তর ও খতিয়ান দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তারা এই ক্ষমতার অপব্যবহার করে কিছু মানুষের জমি প্রতারণামূলকভাবে বিক্রি করে দিয়েছেন। জমির মালিকদের সম্মতিও নেওয়া হয়নি। অভিযুক্ত কর্মকর্তারা অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

ভারতের বনভূমি অধিকার আইন, ২০০৬ অনুযায়ী, শিল্প বা বাণিজ্যিক কাজে বনভূমি ব্যবহার ও পরিবর্তন করার আগে ওখানকার সম্প্রদায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের কাছ থেকে সম্মতি নিতে হবে। ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে ইন্ডিয়াস্পেন্ডের পক্ষ থেকে পরিচালিত এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, উন্নয়ন কাজের সঙ্গে যুক্তরা এই আইন ভঙ্গ করে বনভূমিতে প্রবেশের চেষ্টা করছে। এদিকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দাবী করেছে ওই এলাকায় কোনো উপজাতী সম্প্রদায় বা বনবসতি নেই। অথবা মিথ্যা সনদ জারি করে দেখিয়েছে যে বন অধিকারের বিষয়টি ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়ে গেছে এবং প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়ার জন্য কোনো বিরোধ নেই। অভিযুক্ত কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলো সাংবাদিকদের অনুরোধে কোনো সাড়া দেয়নি। আর সরকারি কর্মকর্তারা দাবি করেছে, তারা ‘যথাযথ প্রক্রিয়া’ অনুসরণ করেছে।

নথিপত্র ও তথ্যসূত্র

নিয়ম-কানুন কীভাবে লঙ্ঘন বা অপব্যবহার করা হচ্ছে তা তুলে ধরতে নথিপত্র ও অন্যান্য প্রমাণ অত্যন্ত জরুরি। সাংবাদিকরা তথ্য অধিকার আইন (ফোয়া) ব্যবহার করে সরকারি বিভাগ থেকে নির্বাহী আদেশ, সরকারি সভার কার্যবিবরণী এবং জমি-সম্পদ সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে পারেন।

এছাড়া, আদালতের নথিপত্র যেমন পিটিশন, হলফনামা, আদেশ ও রায় থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও ডেটা পাওয়া যেতে পারে। সংসদে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বসহ সংসদীয় কার্যবিবরণীও সহায়ক হতে পারে। বেশিরভাগ দেশেই এগুলো অনলাইনে খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতে যেমন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় পরিচালিত পরিবেশ নামের একটি প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স ড্যাশবোর্ড রয়েছে, যেখানে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর পরিবেশগত অনুমোদন প্রকাশ করা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অনলাইন ডেটাবেস, যেখানে জমি-সংক্রান্ত বিরোধের তথ্য ও নথি পাওয়া যায়। গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি তথ্যভাণ্ডার হচ্ছে ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ওয়াচ। যেটি সাংবাদিক ও গবেষকরা জমি শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত ডেটা ও নথিপত্র সংগ্রহে ব্যবহার করতে পারেন। (সম্পাদকীয় টীকা: এই গাইডের লেখক ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ওয়াচের এর প্রতিষ্ঠাতা।)

বর্তমানে বেশিরভাগ সরকারই জমির মালিকানা, জরিপ ও লেনদেন সংক্রান্ত নথিপত্র ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ এবং অনলাইনে উন্মুক্ত করতে শুরু করেছে। এ ধরনের ভূমি রেকর্ড পোর্টালগুলো জমির মালিকানা ও সম্পত্তি লেনদেন নিয়ে অনুসন্ধান করতে চাওয়া সাংবাদিকদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দলিলের উৎস।

যেমন ভারতে, প্রায় সব রাজ্যেই নির্দিষ্ট এলাকা ও সময় অনুযায়ী জমির রেকর্ড এবং সম্পত্তি লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে অনলাইন পোর্টালে। পুরোনো মানচিত্র, ভূমি করের রসিদ, এমনকি আদালতের নোটিশ, সমন বা জমি দখলের অভিযোগে জারিকৃত জরিমানার রসিদ—এসবই অনেক সময় ঐতিহাসিক জমির দখলদারিত্বের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের দক্ষিণ রাজস্থানে বনভূমি সংক্রান্ত বিরোধে এমন নথি ব্যবহার করা হয়েছে। সাংবাদিকদের উচিত প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে এমন সব তথ্য-প্রমাণ খুঁজে বের করা, যা তাদের প্রতিবেদনকে আরও শক্তিশালী ও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবে।

স্যাটেলাইট ছবির ব্যবহার

জমি সংক্রান্ত বিরোধ অনুসন্ধানে সাংবাদিকদের জন্য স্যাটেলাইট ছবি হতে পারে একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এটি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জমির ব্যবহার কেমন পরিবর্তিত হয়েছে, ছবি আকারে সেই প্রমাণ উপস্থাপন করে বিরোধকে দৃশ্যমান করে তোলে। উচ্চ রেজুলেশনের স্যাটেলাইট ছবি—যেমন গুগল আর্থ প্রো বা নাসার ল্যান্ডস্যাট—ব্যবহার করে রিপোর্টাররা বন উজাড়, সাধারণ জমি দখল কিংবা কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, যা অনেক সময় জমি-সংক্রান্ত বিরোধের মূলে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, সাংবাদিকরা পুরোনো স্যাটেলাইট ছবি ব্যবহার করে দেখাতে পারেন কোথায় বনভূমি পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে বা খনির কার্যক্রম কীভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি ও প্ল্যানেট ল্যাবসের মতো প্রতিষ্ঠান স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন রিসোর্স ও টুল সরবরাহ করে। এছাড়াও, গুগল আর্থ ইঞ্জিনের মতো প্ল্যাটফর্ম সাংবাদিকদের বড় পরিসরের ভৌগোলিক তথ্য বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে, যা জমির ব্যবহার পরিবর্তনের প্রবণতা ও ধরণ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

স্যাটেলাইট ছবির ওপর সম্পত্তির মানচিত্র বা “সংরক্ষিত বনাঞ্চল” এলাকার সীমানা যুক্ত করে সাংবাদিকরা বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরতে পারেন। ম্যাপবক্স ও ওপেনস্ট্রিটম্যাপের মতো টুল ব্যবহার করে স্থানীয় মানচিত্রের তথ্য স্যাটেলাইট ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যায়, যা প্রতিবেদনে প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট যোগ করে।

ভূমি বিরোধ নিয়ে সামগ্রিকভাবে প্রতিবেদন করতে হবে

ভূমি সংক্রান্ত বিরোধগুলো কখনোই আলাদা কোনো ঘটনা নয়—এর সঙ্গে সমাজের আরও নানা সমস্যা জড়িয়ে থাকে।

এই ধরনের বিরোধগুলোকে সামগ্রিকভাবে বোঝা এবং সেই অনুযায়ী প্রতিবেদন তৈরি করা গুরুত্বপূর্ণ। এতে রিপোর্টটি শুধু বিরোধের বাহ্যিক দিক নয়, পর্দার আড়ালের বাস্তবতা ও প্রভাবও তুলে ধরতে পারে। নিচে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো—যেখানে দেখানো হয়েছে ভূমি বিরোধ সমাজের অন্যান্য বিষয়গুলোর সঙ্গেও সংযুক্ত। পাশাপাশি কিছু বাস্তব ঘটনার উদাহরণও রয়েছে।

জমি ও রাজনীতি

ভূমি বিরোধের পেছনে অনেক সময়ই গভীর রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ কাজ করে। অনেক রাজনীতিবিদ ভূমি ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের মালিক হন। আবার কিছু রাজনৈতিক দল নির্বাচনী সুবিধা নেওয়ার জন্য ভূমি বিরোধকে ইচ্ছাকৃতভাবে উসকে দেয়। এর ফলে স্থানীয় জনগণ ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে টানাপড়েন তৈরি হয়। এই বিষয়গুলো নিয়ে রিপোর্ট করলে বোঝা যায়—জমি নিয়ে সংঘর্ষের পেছনে কী কী জটিল কারণ কাজ করে। একই সঙ্গে তুলে ধরা যায় যে, সরকারি নিয়ম-কানুন বা নীতিমালাগুলো কী ধরনের প্রভাব ফেলে।

কেস স্টাডি: আল জাজিরার এক গোপন অনুসন্ধানে জানা গেছে, বাংলাদেশের সাবেক ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী লন্ডন, দুবাই ও নিউইয়র্কে কোটি ডলারের বিলাসবহুল আবাসনের পেছণে ৫০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছেন। তবে তিনি তার বিদেশী সম্পদ বাংলাদেশে কর রিটার্নে ঘোষণা করেননি। চৌধুরী দাবি করেছেন যে, এসব সম্পত্তি কেনার জন্য যে অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে, তা বাংলাদেশের বাইরে করা বৈধ ব্যবসা থেকে অর্জিত। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুসারে, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সি (এনসিএ) তার সম্পদ জব্দ করেছে এবং বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ তদন্ত করছে।

অযোধ্যার রাম মন্দিরের আশপাশের ২৫টি গ্রামের ২ হাজার ৫০০-এরও বেশি জমির রেজিস্ট্রি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। সুপ্রিম কোর্টের মন্দির নির্মানের অনুমোদনের পর জমি লেনদেনের সংখ্যা ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অনেক লেনদেন রাজনৈতিক নেতা, সরকারি কর্মকর্তাদের পরিবার এবং তাদের ঘনিষ্ঠদের মাধ্যমে হয়েছে, যারা বিভিন্ন দলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

এই অভিযোগগুলোতে নাম আসা ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ছিল। অধিকাংশই জমি কেনার সঙ্গে তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের কথা অস্বীকার করেছেন। আবার কেউ কেউ দাবি করেছেন, তারা স্কুল তৈরির জন্য বা দরিদ্র পরিবারের সাহায্যের জন্য জমি কিনেছেন।

জমি ও ব্যবসা

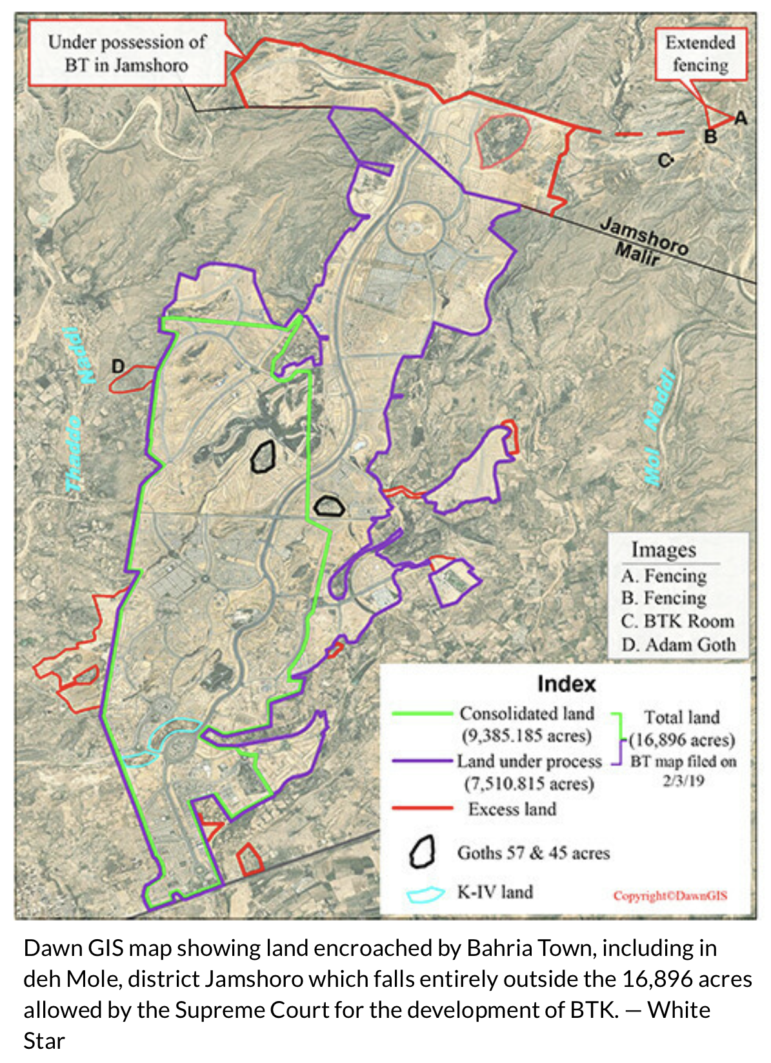

পাকিস্তানের ‘ডন’ পত্রিকার এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, একটি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের অনুমোদিত সীমানার বাইরে বসতি স্থাপন করেছে, যা অবৈধ।

প্রায়ই দেখা যায় যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের সঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থের বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে যখন শিল্প বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য জমি ব্যবহারের ধরনে পরিবর্তন আনা হয়।

ব্যবসায়িক স্বার্থ জমি লেনদেনকে কীভাবে প্রভাবিত করে—সাংবাদিকদের উচিত তা নিয়ে অনুসন্ধান করা। এই সিদ্ধান্তগুলো ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়গুলোর ওপর কী প্রভাব ফেলছে তা মূল্যায়ন করা।

কেস স্টাডি: পাকিস্তানের ডন পত্রিকা এক অনুসন্ধানে করাচির উপকণ্ঠে বাহরিয়া টাউন নামের এক আবাসিক প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উন্মোচন করে। প্রতিবেদনে দেখানো হয় এই প্রকল্পটি কী কৌশলে সুপ্রিম কোর্টের ২০১৯ সালের রায় অমান্য করে নির্ধারিত সীমানার বাইরের জমিও ব্যবহার করেছে। পাশাপাশি, আবাসন প্রতিষ্ঠানটি আদালতের পক্ষ থেকে নির্ধারিত জরিমানা পরিশোধ করেনি। স্যাটেলাইট মানচিত্র ব্যবহার করে দেখানো হয় কোথায় অনুমোদিত সীমানার বাইরে জমি দখল করা হয়েছে।

আদালতে কোম্পানি ২০১৯ সালের রায়ের পর নিজেদের বরাদ্দকৃত জমির বাইরে উন্নয়ন করেনি বলে অস্বীকার করেছে। ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে, এই মামলার তদন্তকারী ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো (এনএবি) কোম্পানির সম্পদ জব্দ করেছে এবং মালিকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

জমি ও জাতপাত

জমির মালিকানা ও জমি ব্যবহার ঘিরে দক্ষিণ এশিয়ায় জাতপাতপ্রথার প্রভাব অনেক গভীর। ঐতিহাসিকভাবে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীগুলো, বিশেষ করে দলিতরা, জমির ওপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় নানা বাড়তি বাধার মুখে পড়ে। এসব জটিলতা বোঝা সাংবাদিকদের প্রতিবেদনকে আরও বাস্তবসম্মত করে তোলে এবং জমি সংক্রান্ত অনেক সংঘাতের পেছনের সামাজিক অবিচারগুলো প্রকাশ করতে সাহায্য করে।

কেস স্টাডি: ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের ওপর মাঠপর্যায়ে করা একটি অনুসন্ধানে দেখা গেছে, অতীতে জমি পুনর্বণ্টন কর্মসূচির অংশ হিসেবে দলিতদের যেসব জমির মালিকানা দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি। কারণ, উচ্চবর্ণের যেসব ব্যক্তি আগে ওই জমির মালিক ছিলেন, তারা এখনো জমির দখল ছাড়েননি।

জমি ও প্রযুক্তি

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশ এখন তাদের জমির নথিপত্র ডিজিটাল করার চেষ্টা করছে। এর ফলে জমি সংক্রান্ত নানা নতুন সমস্যা ও প্রযুক্তিনির্ভর গল্প সামনে আসছে। একদিকে, প্রযুক্তির মাধ্যমে জমি লেনদেনে স্বচ্ছতা আনার পাশাপাশি স্থানীয়দের জন্য জমি-সম্পর্কিত সেবা উন্নত করা সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে, ডিজিটাল প্রযুক্তিতে যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার নেই, তাদের জন্য এই ব্যবস্থাগুলো বৈষম্য আরও বাড়িয়ে তুলছে।

উদাহরণ হিসেবে, ভারতে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ল্যান্ড রেকর্ড মর্ডানাইজেশন প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে সারা দেশে জমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য ডিজিটাল করে সংরক্ষণের কাজ চলছে। এর ফলে হাতে লেখা পুরোনো জমির নথি বাতিল করা হচ্ছে, আর জমি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে। তবে জমি সমস্যার সমাধানে প্রযুক্তিনির্ভর এই পদক্ষেপগুলো নতুন ধরনের অস্থিরতা ও সংঘাতের ক্ষেত্রও তৈরি করছে।

কেস স্টাডি: ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে জমির রেকর্ড ডিজিটাল করার সময় দলিতদের জমিগুলো দখলের উদ্দেশ্যে নথিপত্র জাল করা হয়েছিল—এটা নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে ডাউন টু আর্থ।

জমি ও জলবায়ু পরিবর্তন

বন্যা বা খরার মতো জলবায়ু সৃষ্ট দুর্যোগের ফলে মানুষ বাস্তুচ্যুত বা ভিটামাটি ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হলে, তারা নতুন জায়গায় গিয়ে জমির অধিকার ও সম্পদে প্রবেশাধিকারের লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। সাংবাদিকদের উচিত এই ধরনের জনগোষ্ঠীর ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি তুলে ধরা। সেইসঙ্গে সরকার বা নীতিনির্ধারকদের পদক্ষেপ নিয়ে অনুসন্ধান করা।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতের আসাম রাজ্যে প্রতি বছর কয়েক লাখ মানুষ বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু তাদের জন্য ক্ষতিপূরণ বা সহায়তার অভাব অনেক সময় নতুন ধরনের সংঘাতের জন্ম দেয়।

যদিও জমি-সংক্রান্ত এই ধরনের ঘটনাগুলো আগেও সংবাদে আসতো তবে নতুন ধরনের দ্বন্দ্বও দেখা দিচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার “সমাধানমূলক” উদ্যোগগুলো থেকেও জমি নিয়ে নতুন ধরনের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন, বড় পরিসরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প, কার্বন অফসেট কার্যক্রম, গ্রিন হাইড্রোজেন বা দুষ্প্রাপ্য ধাতু /খনিজ উত্তোলন প্রকল্প—এসব যদি স্থানীয় মানুষের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা না করে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে তা জমি নিয়ে বিরোধ ও সংঘাতের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কেস স্টাডি: ভারতের আর্টিকেল ফোর্টিনের এই অনুসন্ধানে দেখা যায়, জলবায়ু সংকট মোকাবিলায় নেওয়া তথাকথিত সমাধান—যেমন গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উত্তোলনের অনুমতি, এগুলো যদি জমির ওপর স্থানীয় সম্প্রদায়ের অধিকারের বিষয়টি বিবেচনায় না নিয়ে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে জমি নিয়ে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে। ওই ঘটনায়, স্থানীয় প্রশাসন গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করেছিল যে তাদের জমির কোনো ঝুঁকি নেই। কিন্তু তারপরও গ্রামের জমিকে খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য নিলামে তোলা হয়।

একইভাবে, ফ্রন্টলাইন ম্যাগাজিনের আরেকটি অনুসন্ধানে দেখা যায়, কীভাবে একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প বহু ভারতীয় কৃষকের জমি তাদের সম্মতি বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অধিগ্রহণ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা দাবি করেন, ওই জমিগুলো “অনাবাদি এবং পরিত্যক্ত” ছিল। তবে কোম্পানির দাবি ছিল, তারা “সত্যিকারের জমির মালিকদের কাছ থেকেই জমি কিনেছে।”

সম্পাদকীয় টীকা: এই গাইডটি তৈরিতে সহায়তা করেছেন দিলরুখশী হানদুন্নেত্তি ও মিরাজ চৌধুরী ।

কুমার সামভাভ শ্রীবাস্তবা একজন পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক, গবেষক ও সামাজিক উদ্যোক্তা। নতুন ধরণের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে স্বচ্ছতা ও ন্যায় ভিত্তিক রিপোর্টিং নিয়ে কাজ করেন। তিনি ল্যান্ড কনফ্লিক্ট ওয়াচ নামের একটি গবেষণা উদ্যোগের প্রতিষ্ঠাতা, যা ভারতের জমি ও পরিবেশসংক্রান্ত সংঘাত নিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে। এর আগে তিনি প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিজিটাল উইটনেস ল্যাবের ইন্ডিয়া লিড ছিলেন এবং পুলিৎজার সেন্টারের এআই অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ভারতের ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে লেখালেখি করেন।