Illustration: Siddhesh Gautam

भूमि संबंधी विवादों पर खोजी ख़बरें लिखने के लिए गाइड

इस लेख को पढ़ें

दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान शामिल हैं। यह दुनिया का केवल तीन प्रतिशत भूभाग है। लेकिन इसमें दुनिया की बाईस फीसदी आबादी निवास करती है। यहाँ पंद्रह प्रतिशत से अधिक वनस्पति प्रजातियां हैं। यहां दुनिया के बारह प्रतिशत पशु रहते हैं। यहां की लगभग 75 करोड़ की आबादी अपनी आजीविका के लिए सीधे तौर पर भूमि पर निर्भर है। यह दुनिया की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का इलाका है। अपनी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए यह प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर है।

दक्षिण एशिया के देशों में ज़मीन की कमी के कारण स्वाभाविक रूप से स्थानीय समुदायों, व्यवसायों, राजनीतिक वर्ग और प्रशासन के बीच विवाद होते हैं। ज़मीन और उसके प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और स्वामित्व को लेकर कई तरह के घरेलू संघर्ष होते हैं। ऐसे संघर्ष अक्सर हाशिए पर पड़े समुदायों को प्रभावित करते हैं। कई मामलों में लंबा अदालती विवाद चलता है। इनके कारण बड़ी मात्रा में निवेश को रूक जाता है। कई बार संघर्ष हिंसक भी हो जाते हैं। इनमें लोग मारे जाते हैं और संपत्ति नष्ट हो जाती है।

ऐसे भूमि विवादों का व्यापक प्रभाव पड़ता है। बांग्लादेश में 2023 में हुए शोध से पता चला है कि केवल 34 भूमि विवादों में लगभग 27,200 एकड़ भूमि शामिल थी। इनमें 51,000 से अधिक परिवार जुड़े थे। नेपाल के 2.7 करोड़ लोगों में 2023 तक अनुमानित एक-चौथाई लोग भूमिहीन पाए गए। वहां मात्र 49 भूमि विवादों में 14,800 एकड़ भूमि तथा लगभग 19,000 परिवारों का जुड़ाव सामने आया।

पाकिस्तान में भूमि विवाद ज़्यादा व्यापक हैं। पूर्व संघीय प्रशासित जनजातीय क्षेत्रों (FATA) में लगभग तीस लाख लोग विस्थापित हैं। ये लोग भूमि स्वामित्व को लेकर चल रहे विवादों का सामना कर रहे हैं। वहां ऐसे मामले अक्सर सशस्त्र संघर्षों में बदल जाते हैं। अकेले 2023 में उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के कुर्रम जिले में हिंसक भूमि विवादों में 130 से अधिक मौतें हुईं।

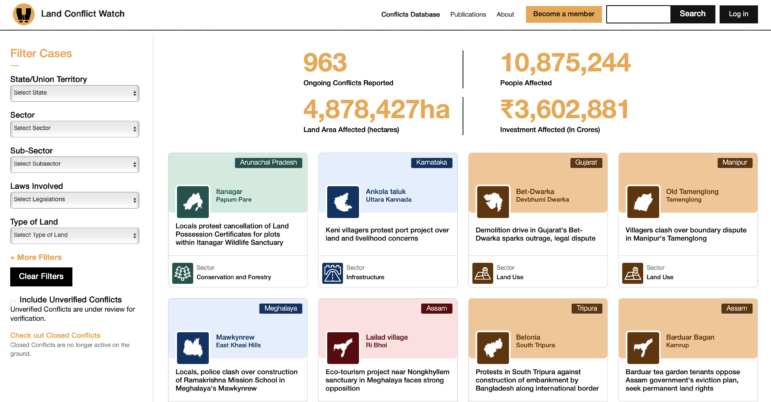

प्राकृतिक संसाधनों पर शोध करने वाले एक स्वतंत्र नेटवर्क लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच ने भारत के आंकड़े पेश किए हैं। यहां भूमि संघर्ष के 900 से अधिक विवाद मौजूद हैं। इनमें लगभग 1.05 करोड़ लोग शामिल हैं। यह लगभग 1.19 करोड़ एकड़ से अधिक जमीन का विवाद है। इसके कारण 411.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्रभावित हो रहा है।

इस गाइड में भूमि, जल और वन जैसे संसाधनों पर संघर्षों की रिपोर्टिंग के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन दिए गए हैं। यह गाइड पत्रकारों को कई बुनियादी सवालों का जवाब खोजने में मदद करता है। जैसे, भूमि संघर्षों का कारण क्या है? इसका प्रभाव कितना व्यापक है? इनसे कौन प्रभावित होता है? इसमें कौन लोग शामिल होते हैं? उनने निहित स्वार्थ किस तरह इन संघर्षों को आकार देती हैं? ऐसी जानकारी का उपयोग करके प्रभावशाली खबरें लिखने में भी यह गाइड आपकी मदद करेगा।

भूमि संघर्ष पर रिपोर्टिंग का महत्व

दक्षिण एशिया के कई देशों में वर्ग और जातिगत विभाजन काफी अधिक है। मनमाने नियमों के कारण प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण के मामले में काफी असमानता और अनियमितता देखने को मिलती है। इसके कारण धन का अत्यधिक संकेंद्रण हुआ है। समाज का एक बड़ा वर्ग संसाधनों तथा आजीविका से वंचित रह गया है। ऐसे लोग सामाजिक-आर्थिक हाशिये पर चले गए हैं। साथ ही, जलवायु परिवर्तन, भोजन और पानी की कमी, आपदा, महामारी, युद्ध और मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसे उभरते खतरों का भी इन कमजोर वर्गों पर ज्यादा असर होता है।

भूमि और संसाधन संबंधी संघर्षों पर रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों को इनके मूल कारण समझने का अवसर मिलता है। आप इस बात की गहराई से पड़ताल कर सकते हैं कि ये लोग समाज के हाशिये पर किस तरह पहुंच गए। यहां तक कि पहले दलित समुदाय को जाति व्यवस्था से बाहर रखते हुए ‘अछूत’ कहा जाता था।

परिभाषा और अवधारणा

भूमि संघर्षों पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ अवधारणाओं को समझना जरूरी है। साथ ही, रिपोर्ट लेखन के दौरान समुचित शब्दावली का प्रयोग करना भी महत्वपूर्ण है। ऐसा करके ही आप किसी अनजाने पूर्वाग्रह से बच पाएंगे।

जांच शुरू करने से पहले किसी भूमि संघर्ष की सीमा का निर्धारण करना चाहिए। पता लगाएं कि संघर्ष से कितने लोग प्रभावित हुए हैं और किस तरह प्रभावित हुए हैं। संघर्ष वाली भूमि निजी है या सरकारी? भूमि का कानूनी अधिकार किसके पास है। यह भी पता लगाएं कि जिन व्यक्तियों या समुदायों, वनवासियों और आदिवासी समुदायों के पास भूमि के कानूनी दस्तावेज नहीं हैं, उनके साथ सरकार कैसा व्यवहार करती हैं।

भूमि संघर्ष किसे कहते हैं?

भूमि संघर्ष का मतलब ऐसी स्थिति से है, जिसमें दो या अधिक पक्ष भूमि और उससे जुड़े संसाधनों के उपयोग, पहुंच या नियंत्रण को लेकर विवाद करते हैं। यह तब उत्पन्न होता है, जब भूमि के स्वामित्व, पहुँच या उपयोग में परिवर्तन की मांग होती है अथवा इसका विरोध होता है। इस गाइड का उद्देश्य जनहित की खबरों को प्रस्तुत करना है। इसलिए हम केवल ऐसे भूमि विवादों पर चर्चा करेंगे, जिनका आम लोगों तथा सार्वजनिक हित से कोई संबंध हो। दो निजी पक्षों का आपसी संपत्ति विवाद इस गाइड के दायरे में नहीं है।

कौन प्रभावित होता है?

भूमि संघर्ष कितना गंभीर या महत्वपूर्ण है? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि कितने लोग प्रभावित हुए हैं? किस तरह प्रभावित हुए हैं? भूमि संघर्ष का उन समुदायों पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जो उस भूमि पर रहते हैं या अपनी आजीविका के लिए उस पर निर्भर हैं। जैसे, समुदायों को विस्थापित करना या जबरन बेदखल करना। कुछ मामलों में कृषि भूमि का अधिग्रहण होता है। किसान यह आरोप लगाते हैं कि भूमि अधिग्रहण के लिए उनकी सहमति नहीं ली गई या समुचित मुआवजा नहीं मिला।

किसी खबर की जाँच करते समय, यह लिखना पर्याप्त नहीं है कि भूमि संघर्ष से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी दें। जाँच करें कि भूमि संघर्ष के कारण आम लोगों के लिए कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। क्या लोग विस्थापित या बेदखल हो रहे हैं? क्या वे अपनी ज़मीन या आजीविका खो रहे हैं? क्या उन्हें मुआवज़ा मिलेगा? क्या मुआवज़ा किसी अन्य जगह पर पुनर्वास करने अथवा फिर से शुरुआत करने के लिए पर्याप्त है?

लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच: यह एक उपयोगी ऑनलाइन संसाधन है। यह आपको व्यक्तिगत भूमि विवादों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर इन संघर्षों के प्रभाव की पहचान करने में मदद कर सकता है। ऐसे विवादों की कुल संख्या, प्रभावित जनसंख्या और भूमि क्षेत्र, के साथ ही उससे जुड़ी राशि या मूल्य संबंधी जानकारी मिल सकती है। इमेज: स्क्रीनशॉट, लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच

निजी भूमि और साझा भूमि

निजी भूमि का कानूनी रूप से स्वामित्व किसी निजी पक्ष के पास होता है। चाहे वह कोई एक व्यक्ति हो, या संस्था। साझा भूमि का प्रबंधन और उपयोग समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। जैसे, चरागाह भूमि, सामुदायिक वन, जल निकाय इत्यादि। इनका उपयोग समुदाय निवास, आजीविका, या सांस्कृतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए करता है। अधिकांश मामलों में सार्वजनिक भूमि का कोई औपचारिक स्वामित्व नहीं होता।

औपनिवेशिक विरासत वाले अधिकांश देशों में ‘साझा भूमि’ जैसा कोई कानूनी शब्द नहीं है। इसके लिए अलग-अलग नामों का उपयोग होता है। भारत में भूमि उपयोग के लिए ‘साझा भूमि’ जैसी कोई अलग श्रेणी नहीं है। सरकार के भूमि दस्तावेजों में ऐसी भूमि को वन भूमि, चरागाह भूमि, ग्रामसभा की भूमि, ग्राम पंचायत की भूमि, नगरपालिका की भूमि, बंजर भूमि या सरकारी भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। काश्तकारी अभिलेख काफी विसंगतियों से भरे होते हैं। अक्सर समुदायों के पारंपरिक अधिकारों और प्रथाओं सहित भूमि के वर्तमान उपयोग के आंकड़ों का अभाव होता है।

आम तौर पर समुदायों का ऐसी जमीनों पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता। सिर्फ पारंपरिक अधिकारों का प्रयोग करके समुदाय ऐसी भूमि पर कोई दावा करता है। लोग पीढ़ियों तक बिना किसी औपचारिक भूमि स्वामित्व के उस पर खेती करते आ रहे होते हैं। जबकि प्रशासन अक्सर इन भूमियों को ‘सरकारी जमीन’ मानता है। इस विसंगति के कारण भूमि विवाद होते हैं। कई बार सरकार किसी सार्वजनिक भूमि पर अपना मालिकाना बताते हुए समुदायों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता दिए बगैर उस जमीन के उपयोग पर रोक लगा देती है। अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश भूमि विवाद ऐसे परस्पर विरोधी दावों का परिणाम होते हैं।

अतिक्रमण

अतिक्रमण सामान्यतः उस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति बिना अनुमति के किसी अन्य व्यक्ति की भूमि पर कब्ज़ा करता है। भारतीय क़ानूनों में अतिक्रमण को किसी अन्य की भूमि पर आवासीय, व्यावसायिक या अन्य उपयोग के लिए अस्थायी, अर्ध-स्थायी या स्थायी संरचना बनाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। अदालतें निजी और सार्वजनिक भूमि, दोनों पर अतिक्रमण को अवैध मानती हैं। इस प्रक्रिया में उन व्यक्तियों या समुदायों को भी ‘अतिक्रमणकारी’ करार दिया जाता है, जो पारंपरिक रूप से सार्वजनिक भूमि का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन जिनके पास उसका औपचारिक मालिकाना नहीं है।

चित्रण: सिद्धेश गौतम, जीआईजेएन

कई बार भारत में घुमंतू खानाबदोश समुदायों के साथ भी ऐसा होता है। इन समुदायों के लोग पीढ़ी-दर-पीढ़ी चरागाह की तलाश में अपने मवेशियों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकती रही हैं। इनमें से कुछ समुदायों को ब्रिटिश सरकार ने 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत ‘अपराधी’ के रूप में वर्गीकृत किया था। 1945 में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इन समुदायों को ‘विमुक्त जनजाति’ या डी-नोटिफाइड जनजाति के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन भूमि अधिकारों के मामले में इन समूहों को कोई सुरक्षा मिली। जबकि भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में शामिल कई अन्य हाशिए पर पड़े आदिवासी समुदायों को कतिपय अधिकार प्राप्त हैं।

ऐसे खानाबदोश समुदाय के लोग सार्वजनिक भूमि का उपयोग करते हुए उस पर अपने पारंपरिक अधिकार का दावा करते हैं। लेकिन सरकार उन्हें अतिक्रमणकारी मानती है, क्योंकि उनके पास उस भूमि पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सरकार उन जमीनों को सरकारी भूमि मानती है। भूमि पर मालिकाना हक संबंधी कानूनों के अभाव में खानाबदोश समुदायों को जबरन बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे लोग बेघर हो जाते हैं। उन पर आपराधिक मुकदमा भी चलाया जाता है।

यह जानना ज़रूरी है कि ‘अतिक्रमणकारी’ शब्द का इस्तेमाल होने पर किसी पक्ष का भूमि पर दावा कमज़ोर हो जाता है। अक्सर मीडिया और सरकार ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को ‘अतिक्रमणकारी’ करार दे देती है। भले ही पारंपरिक अधिकारों के कारण उनके पास संबंधित भूमि पर वैध दावे हों। इसलिए यह ज़रूरी है कि ऐसे मामलों में पत्रकार ‘अतिक्रमणकारी’ शब्द का इस्तेमाल करने से बचें। इसके बजाय समुदाय के नाम का इस्तेमाल करें।

सुझाव और उपकरण

भूमि के लेन-देन की प्रकृति समझें

भूमि विवादों से जुड़ी कहानियां हमेशा भूमि या उसके संसाधनों के लेन-देन से जुड़ी होती हैं। ऐसे मामलों में भूमि संसाधनों तक पहुंच, उपयोग या नियंत्रण एक पक्ष से दूसरे पक्ष में स्थानांतरित हो जाता है। जब इसे किसी एक पक्ष पर अन्यायपूर्वक थोपा जाता है, तो विवाद होता है। यह विवाद किसी प्रस्तावित लेन-देन, या अतीत में हुए किसी लेन-देन से शुरू हो सकता है। वास्तविक खबरों को उजागर करने के लिए ऐसे लेन-देन की प्रकृति, समय-सीमा, प्रक्रिया और इसमें शामिल पक्षों को समझना महत्वपूर्ण है।

विभिन्न पक्षों की भूमिका को देखें

आमतौर पर भूमि संसाधन लेन-देन में कई पक्ष शामिल होते हैं। इनमें समुदाय/नागरिक शामिल होते हैं, जो भूमि और उसके संसाधनों के पारंपरिक उपयोगकर्ता, स्वामी या संरक्षक होते हैं। दूसरी ओर कुछ व्यावसायिक कंपनियों से जुड़े अन्य पक्ष होते हैं, जो भूमि और उसके संसाधनों पर अधिकार का दावा करने के लिए आगे आते हैं। तीसरा पक्ष सरकारें होती हैं, जो इन संसाधनों की संरक्षक होने के साथ ही इनसे जुड़े लेन-देन की सूत्रधार और नियामक भी होती हैं। विवादों के मामलों में सरकारें मध्यस्थ की भूमिका निभाती हैं। इसलिए ऐसे मामलों पर रिपोर्टिंग से पहले सभी पक्षों की भूमिका की जाँच करना महत्वपूर्ण है।

नियमों की बुनियादी समझ हासिल करें

भूमि विवाद की खबर लिखने से पहले उस देश में भूमि संबंधी नियमों को समझना ज़रूरी है। पत्रकारों को कानून की सभी बारीकियों को जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रमुख प्रावधानों और उनके निहितार्थों की बुनियादी समझ होना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इन मुद्दों पर काम कर रहे वकील और शोधकर्ता इसमें मदद कर सकते हैं।

जैसे, दक्षिणी बांग्लादेश के तीन पहाड़ी ज़िलों पर चटगांव हिल ट्रैक्ट्स विनियमन (1900) लागू होता है। यह भूमि के स्वामित्व और उपयोग को नियंत्रित करता है। इसके तहत गैर-मूल निवासियों को भूमि हस्तांतरण के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है। यह पूर्व अनुमोदन के बिना भूमि की बिक्री पर रोक लगाकर मूल निवासियों की जमीनों की रक्षा करता है। नेपाल में भूमि अधिनियम (1964 ) के जरिए भूमि सुधार किए जाते हैं। इसमें तथाकथित ‘भूमि सीमा’ यानी लैंड सीलिंग भी शामिल है। यह भूस्वामियों को एक निश्चित सीमा से अधिक जमीन रखने से रोक लगाती है। साथ ही, इसमें भूमिहीन किसानों को बांटने के लिए अतिरिक्त भूमि के सरकारी अधिग्रहण को अनिवार्य बनाया गया है।

ढाका (बांग्लादेश) में देशज लोगों ने 2022 में अपने भूमि अधिकारों के लिए रैली निकाली । चित्र: शटरस्टॉक

भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम (2013) लागू है। इसके तहत सरकार जब किसी भूमि का अधिग्रहण करना चाहे, तो इससे प्रभावित होने भूस्वामियों की सहमति लेना अनिवार्य है। भूमि अधिग्रहण से पहले एक सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन कराना तथा विस्थापितों के लिए मुआवज़ा और पुनर्वास सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इसी प्रकार, वन भूमि का औद्योगिक उपयोग करने के लिए वन संरक्षण अधिनियम (1980) के साथ ही वन अधिकार अधिनियम (2006) का अनुपालन करना जरूरी है। वन अधिकार अधिनियम (2006) के तहत जमीन के विकासकर्ता को भारत सरकार से अनुमति लेते हुए उस भूमि पर रहने वाले या उसका उपयोग करने वाले आदिवासी समुदायों की सहमति लेना आवश्यक है। साथ ही, किसी भी विस्थापन से पहले उनके भूमि अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता भी देने का प्रावधान है।

नियमों के उल्लंघन में खबर की तलाश

आम तौर पर भूमि विवाद तब होते हैं, जब नियमों का उल्लंघन किया जाता है। नियमों को तोड़-मरोड़कर किसी एक पक्ष को लाभ पहुँचाने के लिए उनमें बदलाव किया जाता है। कई बार विवाद के कुछ पक्ष मौजूदा कानूनी ढांचे को अपने अधिकारों के खिलाफ मानते हैं।

केस स्टडी: ‘सेंटर फोर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन नेपाल’ की यह रिपोर्ट देखें। इसमें देश के वन कानून में संशोधन की जांच की गई। इससे खुलासा हुआ कि इस संशोधन के कारण निजी कंपनियों, धनी लोगों और राजनेताओं को ऐसी जमीनें खरीदने की अनुमति मिल गईं, जो पहले संरक्षित रखी गई थीं। सरकार ने पत्रकारों को बताया कि पिछले कानूनों ने विकास में बाधा डाली थी और इस बदलाव का मकसद भूमिहीनों के बीच ज़मीन बांटना है।

‘सेंटर फोर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इन नेपाल’ की एक अन्य जाँच भी महत्वपूर्ण है। इसमें बताया गया कि स्थानीय सरकारी अधिकारियों ने एक नए कानून का दुरुपयोग किया। यह कानून उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक जारी करने और स्वामित्व हस्तांतरित करने का अधिकार देता है। अधिकारियों ने धोखाधड़ी करके लोगों की सहमति के बिना उनकी ज़मीन बेच दी। आरोपियों ने इन आरोपों से इनकार किया।

भारत के वन अधिकार अधिनियम, 2006 में प्रावधान है कि वनवासियों के अधिकारों को औपचारिक मान्यता दिए बिना और उनकी सहमति लिए बिना वन भूमि का औद्योगिक या व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता। जनवरी 2019 में इंडियास्पेंड ने यह जाँच की। इसमें पाया गया कि डेवलपर कंपनियां वन भूमि तक पहुंच पाने के लिए इस प्रावधान का उल्लंघन कर रही हैं। स्थानीय अधिकारियों ने गलत दावा किया कि इस क्षेत्र में कोई आदिवासी समुदाय या वनवासी नहीं रहते। उन्होंने ऐसे झूठे प्रमाणपत्र जारी किए जिनमें बताया गया कि वन अधिकारों का पहले ही निपटारा हो चुका है और परियोजना का विरोध नहीं हुआ है। जिन कॉर्पोरेट संस्थाओं पर गड़बड़ी का आरोप लगा, उन्होंने पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सरकारी अधिकारियों ने दावा किया कि उन्होंने ‘उचित प्रक्रिया’ का पालन किया है।

दस्तावेज़ और संसाधन

जमीनों को अनुचित तरीके से हासिल करने के लिए नियमों को कैसे तोड़ा गया, यह साबित करने के लिए दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य आवश्यक हैं। सूचना के अधिकार कानून का उपयोग करके भूमि संसाधन नियमों और लेन-देन से संबंधित कार्यकारी आदेश, आधिकारिक बैठकों के कार्यवृत्त और सरकारी विभागों से आधिकारिक पत्राचार प्राप्त कर सकते हैं। याचिका, हलफनामे, आदेश और निर्णय जैसे न्यायालयी दस्तावेज़ भी जानकारी और आँकड़े भी उपयोगी होते हैं। साथ ही, संसदीय कार्यवाही और प्रश्नोत्तर सत्र के दस्तावेज भी खबरों की तलाश में उपयोगी हैं। अधिकांश देशों में इन्हें ऑनलाइन खोजा जा सकता है।

परिवेश, यह भारत में परियोजना मंजूरी का डैशबोर्ड है। इसमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय अनुमोदन प्रकाशित किए जाते हैं। यह ऑनलाइन डेटाबेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें भूमि विवादों संबंधी आंकड़े और दस्तावेज़ संग्रह किए जाते हैं।

लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच भी एक अन्य संसाधन है। पत्रकार और शोधकर्ता इसका उपयोग भूमि प्रशासन संबंधी आंकडों और दस्तावेजों के लिए कर सकते हैं। (संपादकीय टिप्पणी : इस गाइड के लेखक लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के संस्थापक हैं।)

ज़्यादातर सरकारों ने अब ज़मीन के रिकॉर्ड—स्वामित्व के दस्तावेज़, सर्वेक्षण, लेन-देन के विवरण का डिजिटलीकरण शुरू कर दिया है। ज़मीन के स्वामित्व और ज़मीन के लेन-देन का विवरण ऑनलाइन उपलब्ध किया जा रहा है। ऐसे ज़मीन रिकॉर्ड पोर्टल ज़मीन के स्वामित्व और संपत्ति के लेन-देन की जाँच-पड़ताल के लिए दस्तावेज़ों का एक मूल्यवान स्रोत हैं।

भारत में, ज़्यादातर राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल हैं। इनमें किसी विशिष्ट स्थान और विशिष्ट समयावधि के लिए ज़मीन के रिकॉर्ड और संपत्ति के लेन-देन का विवरण डाउनलोड किया जा सकता है। पुराने नक्शे, ज़मीन कर की राजस्व रसीदें मिल जाएंगी। ज़मीन पर अतिक्रमण के लिए अदालती नोटिस और सम्मन या जुर्माने की रसीदें भी अक्सर समुदायों के लिए ज़मीन पर ऐतिहासिक कब्ज़ा दिखाने के सबूत के तौर पर काम करती रही हैं। दक्षिणी राजस्थान में वन भूमि विवाद के मामले में ऐसा ही हुआ। पत्रकारों को लीक से हटकर सोचना चाहिए और अपनी ख़बरों को पुष्ट करने के लिए ऐसे सबूतों की तलाश करनी चाहिए।

उपग्रह चित्रों का उपयोग

भूमि विवादों की जाँच में उपग्रह चित्र भी एक शक्तिशाली उपकरण हैं। समय के साथ भूमि उपयोग में आए बदलावों के प्रमाण और विवादों को आप इनमें देख सकते हैं। गूगल अर्थ प्रो तथा नासा के लैंडसैट जैसे प्लेटफ़ॉर्म से प्राप्त उच्च-रिज़ॉल्यूशन चत्रों के जरिए आप वनों की कटाई, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण, या कृषि पैटर्न में बदलाव की निगरानी कर सकते हैं। ऐसी चीजें अक्सर संघर्षों का कारण बनती हैं।

वन क्षेत्रों की कटाई या खनन कार्यों के विस्तार का दस्तावेजीकरण करने के लिए आप ऐतिहासिक चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और प्लैनेट लैब्स जैसे संगठन उपग्रह डेटा तक पहुँचने के लिए संसाधन और उपकरण प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, गूगल अर्थ इंजन जैसे प्लेटफ़ॉर्म पत्रकारों को बड़े पैमाने पर भू-स्थानिक डेटासेट का विश्लेषण करने में सक्षम बनाते हैं। इनसे भूमि उपयोग परिवर्तनों के रुझानों और पैटर्न को उजागर करने में मदद मिलती है। संपत्ति मानचित्रों या ‘संरक्षित वन क्षेत्र’ की सीमाओं को उपग्रह चित्रों पर ओवरले करके, पत्रकार ज़मीनी हकीकत को उजागर कर सकते हैं। मैपबॉक्स और ओपनस्ट्रीटमैप जैसे उपकरण स्थानीय मानचित्रण डेटा को उपग्रह चित्रों के साथ एकीकृत करने की सुविधा देते हैं। इसके कारण आपकी खबरों में संदर्भ की एक परत जुड़ जाती है।

भूमि विवादों की समग्र रिपोर्टिंग

भूमि विवाद कोई अलग-थलग मामला नहीं होते। यह कई अन्य सामाजिक मुद्दों से जुड़े होते हैं। इन्हें समग्र रूप से समझना और उन पर रिपोर्टिंग करना बेहद ज़रूरी है। ऐसा करके आप सतही विवादों से आगे बढ़कर व्यापक कवरेज करने में सक्षम हो सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ ये अंतर्संबंध स्पष्ट दिखाई देते हैं। उन्हें दर्शाने वाले केस स्टडीज़ भी दिए गए हैं।

भूमि और राजनीति

भूमि विवादों के साथ अक्सर गहरे राजनीतिक निहितार्थ जुड़े होते हैं। कई राजनेता रियल एस्टेट साम्राज्य बनाकर धन संचय करते हैं। राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए भूमि संबंधी मुद्दों का फायदा उठाते हैं। इसके कारण स्थानीय समुदायों और सरकारी एजेंसियों के बीच तनाव पैदा होता है। ऐसे विषयों की गहराई में जाकर रिपोर्टिंग करते हुए आप भूमि विवादों के पीछे की जटिल मंशा को उजागर कर सकते हैं। इन विवादों के परिणामों को आकार देने में सरकारी नियमों की भूमिका को उजागर कर सकते हैं।

केस स्टडी: अल जज़ीरा के पत्रकारों ने यह गुप्त जांच की। खबर के अनुसार बांग्लादेश के पूर्व भूमि मंत्री सैफुज्जमां चौधरी ने कथित तौर पर लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक खर्च किए। उन्होंने बांग्लादेश में अपने आयकर रिटर्न में अपनी विदेशी संपत्तियों की घोषणा नहीं की। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश के बाहर अपने पुराने व्यवसाय की आय से इन संपत्तियों को खरीदा गया है। जून 2025 में यूके की राष्ट्रीय अपराध एजेंसी (एनसीए) ने उनकी संपत्ति ज़ब्त कर ली। बांग्लादेश के अधिकारी धन शोधन के लिए उनकी जाँच कर रहे हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास यह रिपोर्टिंग की। 25 गांवों में 2,500 से ज़्यादा ज़मीन रजिस्ट्री की जांच की। उस दौरान भारत में राममंदिर एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन गया था। इस खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंदिर निर्माण की अनुमति दिए जाने के बाद ज़मीन की खरीद-बिक्री में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनमें कई सौदे राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के परिवार के सदस्यों या करीबी लोगों ने किए। इन आरोपों पर संबंधित लोगों की प्रतिक्रिया अलग-अलग थी। ज़्यादातर लोगों ने ज़मीन की खरीद में अपनी भागीदारी से इनकार किया। कुछ लोगों ने यह कहकर अपनी खरीद को छुपाना चाहा कि यह किसी स्कूल या किसी गरीब परिवार की मदद हेतु ली गई है।

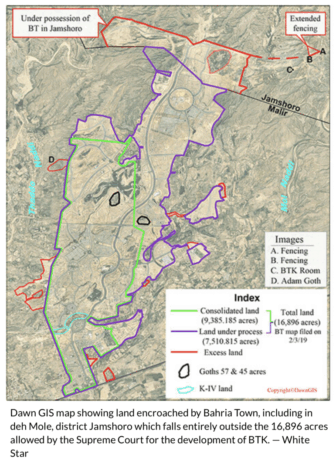

पाकिस्तान के डॉन अखबार ने एक समुदाय द्वारा अपनी स्वीकृत सीमाओं से परे अवैध विस्तार को उजागर किया। इमेज :स्क्रीनशॉट, डॉन

भूमि और व्यवसाय

जमीन के मामले में निजी कंपनियों के हित अक्सर स्थानीय समुदायों के हितों से टकराते हैं। किसी ज़मीन का औद्योगिक या व्यावसायिक कार्य में उपयोग की कोशिश में ऐसा होता है। पत्रकारों को पता लगाना चाहिए कि व्यावसायिक हितों का ऐसे भूमि लेनदेन पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभावित समुदायों पर इन फैसलों के प्रभाव का आकलन भी करना चाहिए।

केस स्टडी: पाकिस्तान के डॉन अखबार ने यह जांच की। यह कराची के बाहरी इलाके में स्थित एक गेटेड कम्युनिटी, बहरिया टाउन के विकास में कथित वित्तीय भ्रष्टाचार पर केंद्रित थी। इस रिपोर्ट में दिखाया गया था कि शहर का विस्तार दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में परियोजना को केवल एक निश्चित क्षेत्रफल की अनुमति दी थी। रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट कंपनी ने अदालत द्वारा निर्धारित जुर्माना नहीं भरा। इस रिपोर्ट में उपग्रह मानचित्रण का उपयोग भी किया गया। यह दिखाया गया था कि विकास के नाम पर अपनी स्वीकृत सीमाओं के बाहर भूमि पर अतिक्रमण कहां किया है।

अदालत में कंपनी ने 2019 के फैसले के बाद उस आवंटित भूमि के बाहर विकास कार्य करने से इनकार किया। अप्रैल 2025 में, मामले की जांच कर रहे राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने कंपनी की संपत्ति ज़ब्त कर ली। मालिक के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी हुए।

भूमि और जाति

दक्षिण एशिया में जाति से जुड़े मामले भूमि के स्वामित्व और पहुंच को प्रभावित करती है। हाशिए पर पड़े समूहों को अपने भूमि अधिकारों का दावा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन बारीकियों को समझने से रिपोर्टिंग बेहतर हो सकती है। कई भूमि संघर्षों के मूल में सामाजिक अन्याय को उजागर किया जा सकता है।

केस स्टडी: कई भारतीय राज्यों में जमीनी स्तर पर यह अध्ययन किया गया। इसके अनुसार जमींदारी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मिली जमीन पर दलितों को वास्तविक अधिकार नहीं मिला। उच्च जातियों वाले उन जमीन मालिकों ने कभी भी भूमि पर नियंत्रण नहीं छोड़ा।

भूमि और प्रौद्योगिकी

दक्षिण एशिया के कई देश अपने भूमि अभिलेखों को डिजिटल बना रहे हैं। इसमें भूमि संबंधी मुद्दों और प्रौद्योगिकी से जुड़ी नई कहानियाँ सामने आ रही हैं। प्रौद्योगिकी के कारण भूमि लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ सकती है। यह नागरिकों के लिए भूमि संबंधी सेवाओं को बेहतर बना सकती है। दूसरी ओर, यह असमानताओं को और बढ़ा सकती है। खासकर अगर हाशिए पर पड़े समूहों की डिजिटल संसाधनों तक पहुंच न हो। जैसे, भारत में भूमि स्वामित्व संबंधी आंकड़ों को डिजिटल बनाने, अद्यतन करने और सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम चल रहा है। इसके कारण हार्डकॉपी भूमि अभिलेखों में कमी आई है। भूमि प्रशासन प्रणालियों का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण हुआ है। हालांकि, देश की भूमि समस्याओं के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों के उपयोग के इस प्रयास ने व्यवधानों और संघर्षों के उभरते क्षेत्र को भी जन्म दिया है।

केस स्टडी: डाउन टू अर्थ ने यह जांच की। इसके अनुसार भारत में अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में भूमि अभिलेखों में जालसाज़ी हुई। इसके जरिए मध्यप्रदेश में कई इलाकों में दलितों की ज़मीन हड़पी गई।

भूमि और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ या सूखे जैसी आपदा आती है। इनके कारण होने वाला विस्थापन या प्रवास, भूमि अधिकारों और संसाधनों तक पहुँच को लेकर विवादों को जन्म देता है। पत्रकारों को जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों का नुकसान कम करने के लिए सरकारी नीतियों और कार्यों की जाँच करनी चाहिए। जैसे, भारत के असम में हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इन्हें मुआवज़ा या सहायता न मिलने के कारण कई नए संघर्ष पैदा होते हैं।

ऐसी खबरें मीडिया में आती रही हैं। लेकिन अब नए प्रकार के भूमि संघर्ष उभर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन का संकट कम करने के नाम पर किए जा रहे उपायों के कारण भी नए प्रकार के विवाद हो रहे हैं। जैसे, बड़े पैमाने के नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन ऑफसेट, हरित हाइड्रोजन, या दुर्लभ पृथ्वी धातुओं/खनिजों की खनन परियोजना। इनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का उचित मूल्यांकन और उपाय नहीं करने पर नए भूमि संघर्षों पैदा हो सकते हैं।

केस स्टडी: भारत के मीडिया संगठन आर्टिकल-14 ने यह जांच की। इससे पता चला है कि समुदाय के भूमि अधिकारों की उपेक्षा करके खनिज खनन जैसे जलवायु समाधान की अनुमति देने से भूमि विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। इस मामले में सरकार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी भूमि को कोई खतरा नहीं है। फिर भी उनके गांव को खनिज अन्वेषण की नीलामी में शामिल किया गया। इसी प्रकार, फ्रंटलाइन पत्रिका की यह जांच भी महत्वपूर्ण है। इससे पता चला कि कैसे एक सौर ऊर्जा संयंत्र ने कथित तौर पर कई भारतीय किसानों की ज़मीन उनकी सहमति या किसी मुआवजे के बिना हड़प ली। अधिकारियों ने दावा किया था कि प्रस्तावित भूमि क्षेत्र में खेती नहीं होती थी और वह खाली पड़ा हुआ था। कंपनी ने कहा कि उसने यह ज़मीन वास्तविक भू-स्वामियों से खरीदी थी।

संपादकीय टिप्पणी: इस गाइड में दिलरुक्षी हंडुनेट्टी और मिराज चौधरी ने योगदान दिया है।

कुमार संभव श्रीवास्तव, एक पुरस्कार विजेता पत्रकार, शोधकर्ता और सामाजिक उद्यमी हैं। जवाबदेही और निष्पक्षता-आधारित रिपोर्टिंग के लिए नवीन शोध विधियों में उनकी विशेषज्ञता है। वह लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के संस्थापक हैं। यह भारत में ज़मीन और पर्यावरणीय संघर्षों पर नज़र रखने वाली एक डेटा शोध पहल है। पहले वह प्रिंसटन विश्वविद्यालय की डिजिटल विटनेस लैब में भारत प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। वह पुलित्ज़र सेंटर में एआई अकाउंटेबिलिटी फैलो भी थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय प्रकाशनों के लिए लेखन किया है।

अनुवाद: डॉ. विष्णु राजगढ़िया