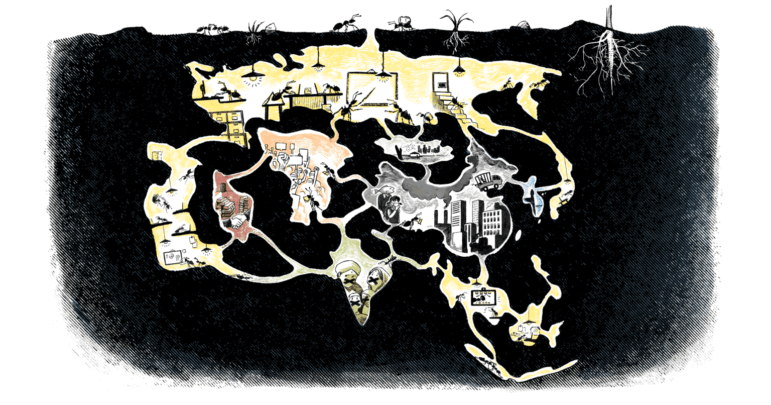

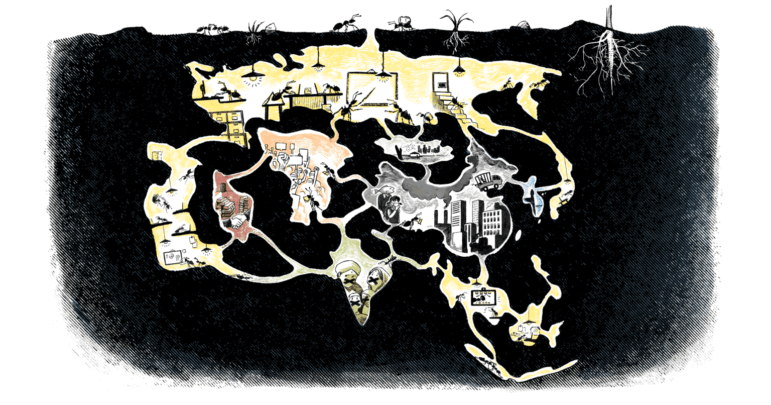

অলংকরণ: ন্যুক

এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: চ্যালেঞ্জের মধ্যেও প্রতিরোধ, রূপান্তর, সংহতি

আর্টিকেলটি পড়ুন এই ভাষায়:

এশিয়ায় সাংবাদিকতা ঐতিহাসিকভাবে কেবল তথ্য প্রচারের মাধ্যম না; এটি ঔপনিবেশিকতা, স্বৈরাচার ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্র হিসেবেও পরিচিত ছিল। উনবিংশ ও বিংশ শতকে বাংলা থেকে টোকিও, ম্যানিলা থেকে ইস্তাম্বুল পর্যন্ত অগণিত বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রকে প্রতিরোধের প্ল্যাটফর্ম এবং সাংবাদিকতা, আধুনিকতা, জনসচেতনতা ও স্বাধীনতার আদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন ।

যদিও এশিয়ায় সাংবাদিকতা বর্তমানে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা, সেন্সরশিপ ও ডিজিটাল ভুল তথ্যের হুমকির মধ্যে অবরুদ্ধ। তবুও নতুন প্রজন্মের হাতে থাকা আধুনিক মিডিয়া টুলের মাধ্যমে এটি নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। একই সঙ্গে ক্ষমতাকে জবাবদিহি করার অমূল্য পদ্ধতি হিসাবে রয়ে গেছে। পাশাপাশি, মহাদেশজুড়ে বার্তাকক্ষগুলো এখন ডেটা ও তথ্য বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে পদ্ধতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে আরো বেশি দৃশ্যমান গল্প বলার দিকে অগ্রসর হচ্ছে—যা নতুন পাঠকগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করছে এবং প্রভাব ফেলছে।

জনসংখ্যা ও আদর্শগত বৈচিত্র্যের কারণে এশিয়া বিশ্ব গণমাধ্যম পরিসরে এক অনন্য গবেষণাগার হিসেবে কাজ করে। এই বিশাল মহাদেশে সাংবাদিকতা বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেবল জনসাধারণকে তথ্য দেওয়ার ভূমিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি প্রায়ই কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থাকে জবাবদিহি, দুর্নীতি প্রকাশ এবং অন্যায়কে চিহ্নিত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তবে এই ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বহুমাত্রিক সাংবাদিকদের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়—যেমন শারীরিক হুমকি, ডিজিটাল নজরদারি, আর আর্থিক চাপ।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের ২০২৫ সালের বিশ্ব গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচক অনুযায়ী, এশিয়ার অধিকাংশ দেশেই গণমাধ্যমের স্বাধীনতা “অত্যন্ত সংকটপূর্ণ” অবস্থায় রয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ দশটি দেশের মধ্যে সাতটিই এখন এশিয়ায়: রাশিয়া, ভিয়েতনাম, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, ইরান, সিরিয়া, চীন এবং উত্তর কোরিয়া। কেবল তিনটি দেশ—তাইওয়ান, আর্মেনিয়া এবং পূর্ব তিমুর—আরএসএফের মূল্যায়নে “সন্তোষজনক” হিসেবে স্থান পেয়েছে।

যেসব দেশে সংবাদমাধ্যমের অবস্থা ভয়াবহ, সেখানে গণমাধ্যমগুলোকে সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, কিংবা একেবারেই দমন করা হয়। পাশাপাশি, এশিয়ায় সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে—কারণ, এখানে কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ইন্টারনেট সেন্সরশিপ জোরদার হচ্ছে, আর সাংবাদিকদের ওপর চাপও বাড়ছে।

তবে চিত্রটা সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়। কিছু দেশে স্বাধীন সাংবাদিকতার শক্তিশালী ঐতিহ্য এখনো আশার আলো হয়ে জ্বলছে। জাপানের জার্নালিজম প্র্যাকটিশনার্স ফোরাম (জে-ফোরাম)-এর নির্বাহী পরিচালক ইয়াসুওমি সাওয়া বলেন, জাপানে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি “গতি পাচ্ছে” এবং গোপন সত্য উন্মোচন সক্ষমতার জন্য ধারাবাহিকভাবে জাতীয় পুরস্কার জয় করছে। তবে তিনি ইঙ্গিত দেন, দেশটিতে এখনও নির্দিষ্ট কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান—যেমন “সরকারি কর্মকর্তাদের তথ্য গোপন করার প্রবণতা,” জাপানি ভাষায় “জনস্বার্থ” বা “জনআলোচনা” বিষয়ক ধারণার অভাব, সমাজে সর্বত্র নাম-গোপন করার সংস্কৃতি, এবং প্রকৃত নাম ব্যবহার করে তথ্য প্রকাশ করতে চাওয়া গণমাধ্যমের ওপর আরোপিত নানা বিধিনিষেধ।

জরিপের ফলাফলে উঠে এসেছে, এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা টিকে থাকার পাশাপাশি নতুন টুল, সহযোগিতা এবং দৃঢ়তার কৌশল ব্যবহার করে নিজস্ব ক্ষেত্র গড়ে তুলছে। ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যান্ডের মতো দেশে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এখনো জনসমর্থন উপভোগ করছে। ফিলিপাইনের র্যাপলার এবং ইন্দোনেশিয়ার টেম্পো-এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্নীতি, পরিবেশ ধ্বংস এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে অঞ্চলজুড়ে জনমত গঠনে প্রভাব ফেলছে। আর সিরিয়া ও বাংলাদেশের মতো দেশে দীর্ঘদিনের দমনমূলক শাসনের অবসান তুলনামূলক উন্মুক্ত ও স্বাধীন সাংবাদিকতার নতুন যুগের জন্য প্রাথমিক আশার আলো দেখাচ্ছে।

এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সামনে থাকা সবচেয়ে গুরুতর কিছু চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করার জন্য, এশিয়া ফোকাস প্রকল্পের অংশ হিসেবে জিআইজেএন মহাদেশজুড়ে তাদের ৪০টিরও বেশি সদস্য সংগঠনের মধ্যে একটি সমীক্ষা চালিয়েছে। প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়াগুলোর মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল খুঁজে পাওয়া যায়—স্বৈরাচারী চাপ, আইনি বিধিনিষেধ, রাষ্ট্র ও কর্পোরেট সেন্সরশিপ, ভয়ভীতি ও সহিংসতার হুমকি, আর অর্থনৈতিক সংকট। এ অঞ্চলের সম্পাদক ও প্রতিবেদকেরা জানিয়েছেন, তাদের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিসর ব্যাপক—যেখানে দুর্নীতি ও অর্থপাচারের মতো সংগঠিত অপরাধ উন্মোচন থেকে শুরু করে মানবপাচার ও পরিবেশ ধ্বংসের মতো গভীর সংকটের অনুসন্ধান অন্তর্ভুক্ত। এসব বিষয় এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি জরুরি, এবং শ্রোতা-পাঠকদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জিআইজেএনের নির্বাহী পরিচালক এমিলিয়া ডিয়াজ-স্ট্রাক বলেন, “এশিয়া ফোকাস প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা এই অঞ্চলের সদস্য সংগঠনগুলোর অসাধারণ সব কাজকে সম্মান জানাচ্ছি—যা তারা গণমাধ্যমের জটিল ও সীমাবদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা এই বিশেষ এশিয়া ফোকাস প্রকাশনাটি প্রকাশ করছি ঠিক সেই সময়, যখন আমাদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো আমরা মালয়েশিয়াকিনির সঙ্গে যৌথভাবে এশিয়ায় গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্স আয়োজন করতে যাচ্ছি। আমরা আশা করি, এটি হবে সংহতি ও জ্ঞান বিনিময়ের একটি পরিসর, যা এই অঞ্চলের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সম্প্রদায়কে আরও শক্তিশালী করে তুলবে।”

মধ্য এশিয়া ও ককেশাস

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে ককেশাস অঞ্চলের সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর নতুন করে দমন-পীড়ন শুরু হয়েছে। ব্যাপক গণবিক্ষোভ সত্ত্বেও জর্জিয়ার আইন প্রণেতারা সম্প্রতি রুশ মডেল অনুসারে একটি বিতর্কিত “বিদেশি এজেন্ট” আইন পাস করেছেন। নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যম সংগঠনগুলো আশঙ্কা প্রকাশ করছেন আইনটি মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের কণ্ঠরোধে ব্যবহার করা হতে পারে। অন্যদিকে আজারবাইজানে এক ডজনেরও বেশি সাংবাদিককে মুদ্রা পাচার ও “অবৈধ অর্থ গ্রহণের” অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে অর্থ আসলে ছিল সাংবাদিকতার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থাগুলোর পক্ষ থেকে দেওয়া অনুদান।

“এখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা মানে হলো স্থিতিশীলতা,” বলেন নির্বাসিত অবস্থায় থাকা জিআইজেএনের সদস্য প্রতিষ্ঠান মিক্রোস্কপ মিডিয়া–এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক ফাতিমা কারিমোভা। “তথ্য ও তহবিলের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সাংবাদিকরা সৃজনশীলতা, বিকল্প উৎস এবং আন্তসীমান্ত সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষমতার অপব্যবহার সামনে আনছেন—যার ফলে প্রায়ই তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত ঝুঁকির মাত্রা মারাত্নক আকার ধারন করে।”

মধ্য এশিয়াজুড়েও সাংবাদিকতা এখন কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। কিরগিজ প্রেসিডেন্টের প্রশাসনের সম্ভাব্য দুর্নীতি নিয়ে তেমিরভ লাইভ–এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর, সেই প্রতিবেদনের সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হয়—যাদের মধ্যে কয়েকজনকে “অপরাধী চক্র গঠন” ও “জনমনে অশান্তি উসকে দেওয়া”র অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে, কিরগিজ আদালত অনুসন্ধানী গণমাধ্যম ও জিআইজেএনের সদস্য প্রতিষ্ঠান ক্লুপের কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দেয়। সম্প্রতি ওই সংস্থার দুইজন ভিডিও সাংবাদিককে “মিথ্যা অভিযোগে” পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিপিজে এবং অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল।

বিষয়টির প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে ক্লুপ–এর প্রধান সম্পাদক আন্না কাপুশেনকো বলেন, “গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোকে হয় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, না হয় আর্থিকভাবে পঙ্গু করে ফেলা হচ্ছে, আর নতুন আইনকে সমালোচনামূলক কণ্ঠস্বর দমনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ভয়াবহ চাপের মধ্যেও কিরগিজস্তানের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এখনো সাহস, স্থিতিস্থাপকতা এবং জবাবদিহিতার প্রতি অঙ্গীকারের প্রতিশ্রুতি ধরে রেখেছে।”

নির্বাসিত জিআইজেএন সদস্য প্রতিষ্ঠান তুর্কমেনডটনিউজ–এর সম্পাদক রুসলান মিয়াতিয়েভ অঞ্চলের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথে আরেকটি বড় বাধা হিসেবে “তথ্যে সীমিত প্রবেশাধিকারের” কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, “মধ্য এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এখন একেবারেই ভূমিষ্ট পর্যায়ে রয়েছে। সরকারগুলো কোনো ধরনের রেজিস্ট্রি প্রকাশ করে না, ফলে দুর্নীতি বা অপরাধগুলোকে খুঁজে বের করাটা অত্যন্ত কঠিন। তবে মানুষ এখন দুর্নীতি দেখতে দেখতে ক্লান্ত—এর মধ্যে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাও রয়েছেন। তারাই আমাদের প্রধান তথ্যসূত্র। তাদের দেওয়া তথ্যগুলোই পরবর্তীতে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে রূপ নেয়।”

তুরস্ক

তুরস্কে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বর্তমানে ভয়াবহ আইনি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপে রয়েছে। তবুও স্বাধীন সাংবাদিক, বেসরকারি সংগঠন ও বিভিন্ন সংগঠনের প্রচেষ্টায় এটি এখনো সক্রিয়ভাবে টিকে আছে। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলোর একটি হলো ২০২২ সালে পাস হওয়া “বিভ্রান্তিকর তথ্য আইন”। এই আইনের অধীনে এমন কোনো “ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য” প্রকাশ করা অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়, যা জনশৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। আইনটি কার্যকর হওয়ার পর থেকে এর আওতায় হাজার হাজার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং ডজনখানেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

এই আইনের অধীনে সাংবাদিক আহমেত কানবাল (মেজোপটামিয়া), ইসমাইল আরি (বিরগুন), এবং আরও অনেকে নির্বাচনী সংবাদ, ভূমিকম্প-পরবর্তী পরিস্থিতি, কিংবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে প্রতিবেদন করায় মামলা ও তদন্তের মুখোমুখি হয়েছেন।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে অবনতির বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে: ২০২৫ সালের বিশ্ব গণমাধ্যম সূচকে ১৮০ দেশের মধ্যে তুরস্কের অবস্থান ১৫৯তম স্থানে। নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে সমালোচনামূলক বা বিরোধী পক্ষের সংবাদমাধ্যমকে জরিমানা আরোপ করা, রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করা, কন্টেন্টে প্রবেশাধিকার বন্ধ করা, বা সম্প্রচার লাইসেন্স স্থগিত করার মতো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। শারীরিক ঝুঁকি, গ্রেপ্তার, অনলাইন ও অফলাইনে হয়রানি, এবং বিচারিক হুমকির পরিমাণ বেড়েছে। বিক্ষোভ, দুর্নীতি এবং ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারির ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগ কভার করার সময় সাংবাদিকদের বাধা দেওয়া, আটক এবং অন্যান্য দমনমূলক পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন।

তুরস্কের সাংবাদিক ইউনিয়নের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে, অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের ৪৩ শতাংশই সেন্সরশিপের মুখোমুখি হয়েছে, বিশেষ করে তরুণ ও নারী সাংবাদিকদের ওপর প্রভাব বেশি পড়েছে। একই সঙ্গে ২৫ শতাংশ সাংবাদিক জানিয়েছেন যে তারা প্রায়ই আত্মনিয়ন্ত্রণ বা নিজেই স্বসেন্সরশিপে বাধ্য হন।

এই প্রবণতার কারণে জবাবদিহিমূলক সাংবাদিকতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বাধীন ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন উঁর মামসিও—অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এই প্রতিষ্ঠানটি তরুণ সাংবাদিকদের নৈতিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে, এমনকি মূলধারার মিডিয়াগুলো যখন অবরুদ্ধ। সাংবাদিকদের মধ্যে যারা আন্তর্জাতিক পুরস্কার জিতেছেন তারা তুরস্কে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্ব এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর প্রভাব প্রমাণ করেছেন। সামাজিক মাধ্যম ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে বিভিন্ন বয়সের দর্শকদের কাছে পৌঁছে দিতে সহায়তা করে, তবে এই ক্ষেত্রে মূল বাধা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রতি গুরুতর হুমকির বিষয়গুলো।

ভারত ও শ্রীলঙ্কা

গত দশকে বড় রকমের পরিবর্তনের মুখোমুখি হয়েছে এই অঞ্চলের গণমাধ্যম পরিসর। গণমাধ্যমের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আগে কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছায়নি। ভারতের অধিকাংশ মূলধারার সংবাদমাধ্যম এখন মূলত শাসক দলের প্রোপাগান্ডার বাহনে পরিণত হয়েছে। প্রখ্যাত অনেক টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলের মালিকানা এমন সব ব্যবসায়ীদের হাতে, যারা সরকারী স্বার্থ অনুযায়ী কন্টেন্ট তৈরি করেন। এই পরিবেশে প্রকৃত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রান্তিক হয়ে পড়েছে, এবং মূলধারার সংবাদ চক্রের বাইরে টিকে আছে।

একই সঙ্গে, এই অঞ্চলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ধারাবাহিক অবনতি ঘটেছে। মানহানি, রাষ্ট্রবিরোধী ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন ব্যবহার করে সাংবাদিকদের আইনি হয়রানির মুখোমুখি করা হচ্ছে। শারীরিক হুমকি এবং অনলাইন নির্যাতন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। কোণঠাসা করে ফেলা হচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে। সাম্প্রতিক বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ভারতে অবস্থান ২০২৫ সালে নেমে এসেছে ১৫১তম স্থানে, আর শ্রীলঙ্কার অবস্থান এখন ১৩৯তম। এর ফলে, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো ক্রমশ দাতা তহবিল এবং সাবস্ক্রিপশন-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে টিকে রয়েছে। কেননা সরকার এবং বিজ্ঞাপনদাতাদের চাপের কারণে মূলধারার মিডিয়াগুলো এখন এমন ধরনের প্রতিবেদনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকছে।

এশিয়ার অনুসন্ধানী বার্তাকক্ষগুলো প্রায়ই প্রচণ্ড আর্থিক চাপ, সরকারি দমন-পীড়ন, আইনি হুমকি, কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ এবং অনলাইন ট্রোলদের বিভ্রান্তিকর হামলার মুখোমুখি হয়,” বলেন দ্য রিপোর্টার্স কালেক্টিভের সম্পাদক মায়াঙ্ক আগরওয়াল। তিনি যোগ করেন, “এসব চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও অঞ্চলটির অনুসন্ধানী বার্তাকক্ষগুলো যার মধ্যে অনেক তৃণমূল সংস্থা রয়েছে তারা প্রমাণ করে যে দৃঢ়সংকল্প স্বাধীন সংবাদকক্ষগুলো মিত্র খুঁজে নিয়ে দারুণ সব কাজ করতে পারে। সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে ডিজিটাল টুল, তথ্যপ্রাপ্তির স্বাধীনতা আইন, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সহযোগিতা, এবং সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে দুর্নীতি উন্মোচন, জবাবদিহি নিশ্চিত এবং সরকার ও কর্পোরেশনের গোপন করা সব অনিয়মগুলো প্রতিবেদন আকারে তুলে আনে।”

ভারতের ডিজিটাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো এমন সব বিকল্প তৈরি করেছে, যেখানে জনগণের জন্য সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। জিআইজেএনের সদস্য দ্য রিপোর্টার্স’ কালেক্টিভ তাদের অনুসন্ধানের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। নির্বাচনী বন্ডের অস্বচ্ছতা, সরকারি প্রকল্পের অনিয়ম এবং কর্পোরেশন ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে যোগসূত্রের মতো বিষয়গুলো উন্মোচন করেছে। দ্য স্ক্রোল এবং দ্য ওয়্যার নজরদারি, পরিবেশ লঙ্ঘন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়গুলো অনুসন্ধান করেছে, অন্যদিকে দ্য ক্যারাভান ম্যাগাজিন সাম্প্রদায়িক সহিংসতা, বিচার বিভাগ এবং রাজনৈতিক দুর্নীতি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেছে। এদিকে, নিউজলন্ড্রি আলো ফেলেছে মিডিয়ার ওপর—মালিকানার ধরণ, অপতথ্য প্রচার এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতার অবনতি নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে।

“সামান্য হলেও এশিয়াতে শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন এখনও প্রকাশিত হচ্ছে। যা সহযোগিতামূলক সাংবাদিকতার জন্যও বড় ধরনের সুযোগ তৈরি করছে,” বলেন শ্রীলঙ্কার সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা দিলরুখশি হান্ডুনেট্টি। শ্রীলঙ্কার দুইটি জিআইজেএন সদস্যের মধ্যে এটি একটি। তিনি সিআইআর-এর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করেন। যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন ও ডেঙ্গুর প্রতি বাড়তে থাকা ঝুঁকির মধ্যেকার যোগসূত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরনের প্রতিবেদন উদ্ভাবনী সাংবাদিকতার শক্তিকে তুলে ধরে, যেখানে একাডেমিক গবেষণা এবং জবাবদিহিমূলক সাংবাদিকতা সংযুক্ত হয়েছে। হান্ডুনেট্টি বলেন, “শ্রীলঙ্কার ভেতরে এই ধরনের বিষয় ঘিরে সরাসরি বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘটনা এই প্রথম। প্রতিবেদনটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং জনসাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছে।”

পাকিস্তান

পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সবসময়ই নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্ব গণমাধ্যম সূচকে দেশটির অবস্থান কিছুটা উন্নত হলেও পাকিস্তান এখনো বিশ্বের সবচেয়ে খারাপ স্থানে থাকা দেশগুলোর একটি। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের বিশ্ব সংবাদমাধ্যম স্বাধীনতা মানচিত্রে দেশটি এখনো উজ্জ্বল লাল রঙে চিহ্নিত।

রাষ্ট্রীয় সেন্সরশিপের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এখন ডিজিটাল, প্রিন্ট কিংবা ইলেকট্রনিক—সব ধরনের সংবাদমাধ্যমে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, বড় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে মিডিয়া মালিকানার কেন্দ্রীকরণ এবং সরকারি বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল আয়ের কাঠামো—দুটো মিলে এমন এক কঠিন পরিবেশ তৈরি হয়েছে, যেখানে জবাবদিহিমূলক সাংবাদিকতার টিকে থাকাটাই ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছে।

এসব সীমাবদ্ধতার মাঝেও স্বাধীন ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম টিকে আছে। তথ্যনির্ভর অনুসন্ধানী ওয়েবসাইট ফ্যাক্ট ফোকাস দেশের শীর্ষ সরকারি পর্যায়ের দুর্নীতি তুলে গভীর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। একইভাবে, দেশের ছোট শহর ও জনপদের খবর তুলে ধরতে জিআইজেএনের সদস্য লোক সুজাগ–এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো এখন হাইপার–লোকাল (ছোট এলাকার মানুষের দৈনন্দিন ঘটনা, সমস্যা ও খবর কভার করা) রিপোর্টিংয়ে মনোযোগ দিচ্ছে। অনেক সাংবাদিক করপোরেট নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করার পথ বেছে নিয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, বিশেষত ইউটিউব ব্যবহার করে নিজেদের ব্যক্তিগত সংবাদচ্যানেল চালাচ্ছেন এবং সেখান থেকেই আয় করছেন।

রাষ্ট্র এই স্বাধীন সাংবাদিকতার প্রবণতা ঠেকাতে ডিজিটাল কনটেন্ট ও অনলাইন মানহানির আইন সংশোধন করেছে এবং সরাসরি হয়রানিতেও নেমেছে। যেমন ফ্যাক্ট ফোকাস-এর সহপ্রতিষ্ঠাতা বর্তমানে পাকিস্তানে থাকেন না, তবুও দেশে থাকা তার পরিবারকে আইনি হুমকির মুখে পড়তে হয়েছে— অনেক অধিকারকর্মী ও সাংবাদিকের মতে, যা তাকে ভয় দেখানো বা চুপ করানোর সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা। এর থেকেও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে সরকার ফ্যাক্ট ফোকাস ওয়েবসাইটটি বন্ধ পর্যন্ত করে দিয়েছে—যা পাকিস্তানে সংবাদমাধ্যমের বর্তমান সংকটের এক ভয়াবহ দৃষ্টান্ত।

মধ্যপ্রাচ্য

আরব বিশ্বে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা প্রতিদিনই গুরুতর অস্তিত্বসঙ্কটের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। যেমন, ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে হামলা, প্রাণঘাতী সংঘাত, কঠোর আইন, এবং সীমিত অর্থায়ন । অল্প হলেও তবুও আশার আলো আছে—যেমন গাজায় সাংবাদিকদের সাহসী প্রতিবেদন এবং সিরিয়ায় আসাদ শাসনের পতনের পর আংশিকভাবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার পুনরুত্থান। তবে সামগ্রিকভাবে, এই অঞ্চলে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতাগুলো এখনও রয়ে গেছে।

সংবাদমাধ্যমের প্রতি হুমকির বিষয়টি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান ফিলিস্তিনে। হামাসের হামলার পর ইসরায়েলের গাজায় টানা বোমা হামলা ও স্থল অভিযানে গত দুই বছরে প্রায় ৬৫ হাজার বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। একই সঙ্গে, বাইরের কোনো সাংবাদিককে ইসরায়েল ব্যাপক এই হত্যাযজ্ঞ কভার করতে দেয়নি—যা জাতিসংঘের সাম্প্রতিক কমিশন প্রতিবেদনে “গণহত্যা” হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

এছাড়া, সাংবাদিক সুরক্ষা কমিটি (সিপিজে) ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক ফেডারেশন জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে গাজায় ২০০-র বেশি সংবাদকর্মী নিহত হয়েছেন, যাদের মধ্যে কয়েকজনকে ইসরায়েলি সেনারা ইচ্ছাকৃতভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছে বলে সিপিজে দাবি করেছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ—যেমন জর্ডান, কাতার ও লেবাননে—কঠোর সংবাদ আইন অনুসন্ধানী কাজকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করেছে। ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে লেবাননের স্বাধীন সংবাদমাধ্যম দারাজ-এর মতো সংস্থাগুলো তাদের প্রতিবেদনের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রসিকিউটরের নজরদারি ও তদন্তের মুখে পড়েছে।

এই অঞ্চলের দমবন্ধ করা সংবাদ পরিবেশে নতুন করে যুক্ত হয়েছে ইউএসএইডের আকস্মিক ও বিধ্বংসী তহবিল স্থগিতাদেশ, যা উন্নয়ন খাতকে ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এর ফলে বহু সাংবাদিকতা প্রকল্প স্থগিত বা বাতিল হয়ে গেছে। জিআইজেএন সদস্য এআরআইজে’র ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাওয়ান দামান এর প্রভাবগুলো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, “তহবিল স্থগিতের ফলে আমরা আমাদের বার্ষিক বাজেটের প্রায় ২০ শতাংশ হারাচ্ছি, যা দিয়ে বেশ কয়েকটি প্রকল্প—এর মধ্যে একটি পরিবেশ সাংবাদিকতা ফেলোশিপ ও আমাদের বার্ষিক ফোরামও ছিল—চলমান থাকার কথা ছিল।”

এসব চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, এই অঞ্চলের সাংবাদিকরা অন্যায় ও অপরাধের বিরুদ্ধে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। এআরআইজে ও অন্যান্য সংস্থা দ্য গাজা প্রজেক্ট-এর মাধ্যমে গাজার সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে। আগের সরকার শিশুদের অপহরণ ও পাচারের সঙ্গে জড়িত ছিল—সিরিয়ায় আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের সাম্প্রতিক এক যৌথ অনুসন্ধানে এই তথ্য উঠে এসেছে।

এছাড়া এই বছর রয়টার্স ধারাবাহিক সিরিজ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যেখানে আসাদ-পরবর্তী নতুন শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ ও দুর্নীতির বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। একইভাবে সম্প্রতি বিবিসির আন্ত:সীমান্ত অনুসন্ধানে প্রকাশ পেয়েছে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে উগান্ডার নারীদের পাচার ও শোষণের ঘটনা।

চীন, হংকং এবং তাইওয়ান

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে সবসময় নীচের দিকে রয়েছে চীন। দেশটিতে ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর অন্য যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি সাংবাদিককে কারাবন্দি করা হচ্ছে। আজ চীনের প্রতিষ্ঠিত সংবাদ সংস্থা এবং এর অনন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রথা বিলুপ্তির পথে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (সিসিপি) মিডিয়া নিয়ন্ত্রণের কারণে কার্যত ধ্বংসপ্রায়। এছাড়া চীনের “গ্রেট ফায়ারওয়াল” ( চীনের ইন্টারনেট সেন্সরশিপ এবং নজরদারি ব্যবস্থা যা দেশীয়ভাবে ইন্টারনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কিছু বিদেশী ওয়েবসাইট ও পরিষেবার অ্যাক্সেস ব্লক করে) ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এর মাধ্যমে সব ধরনের সামাজিক মাধ্যম কনটেন্ট—প্রকাশ, প্রচার থেকে ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত—উইচ্যাট, ঝিহু এবং শিয়াহংশু-সহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে কঠোরভাবে সেন্সর করা হচ্ছে। ফলে একটি গুমোট ডিজিটাল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রতিষ্ঠিত মিডিয়া কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। দেশটিতে সমালোচনামূলক সাংবাদিকতার সামান্য যতটুকু টিকে আছে তা কেবল ছোট, বিকেন্দ্রীভূত সংস্থাগুলো ধরে রেখেছে। এসব সংস্থা বড় কোনো প্রতিষ্ঠান নয়। তারা বিষয়ভিত্তিক কাজ করে এবং সামাজিক মাধ্যমে সে সব খবর ছড়িয়ে দেয়। এদের অনেক নেতা পেশাদার সাংবাদিক, যারা ২০০৩–২০১৩ সালের তুলনামূলকভাবে মুক্ত সময়ে প্রশিক্ষিত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় মিডিয়ার জন্য ট্যাবু এমন সব বিষয় নিয়ে তারা এখন কাজ করেন। আর সাহিত্যধর্মী বা ব্যক্তিগত গল্পের আড়ালে মানুষের বাস্তবতা ও জীবনের গল্পগুলো তুলে ধরেন।

চীনা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার অবনতি ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দেশটির ক্রমবর্ধমান সংখ্যক সাংবাদিক নির্বাসনে যেতে বাধ্য হয়েছেন বা এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত মুখ হচ্ছে সিসিটিভির সাবেক সাংবাদিক চাই জিং এবং ওয়াং ঝিয়ান। দুজনেরই ইউটিউবে এক মিলিয়নের বেশি সাবস্ক্রাইবার রয়েছে, যা তাদেরকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রাখতে সাহায্য করছে।

তাদের পাশাপাশি, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ম্যাঙ্গ ম্যাঙ্গ ম্যাগাজিন এবং ওমেন-এর মতো স্বতন্ত্র, অজ্ঞাতনামা মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর উত্থানও চোখে পড়ে। বিদেশে অবস্থান করেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন এমন সাংবাদিকরাই এগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

২০২০ সালে ন্যাশনাল সিকিউরিটি ল’ অনুমোদনের পর হংকংয়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার দ্রুত অবনতি ঘটেছে। দুইটি বৃহত্তম গণতান্ত্রিক প্রচারমাধ্যম কয়েক বছর আগে বন্ধ হয়ে গেছে। পাবলিক ব্রডকাস্টার থেকে সরকারি মুখপাত্রে রূপান্তরিত হয়েছে রেডিও টেলিভিশন হংকং (আরটিএইচকে)। চাইনিজ ভাষার স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এখন বিলুপ্তির পথে। তবুও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নতুন অনুসন্ধানী মিডিয়ার জন্ম হয়েছে, যেমন দ্য কালেকটিভ।

হংকংয়ের বহু মানুষ বিদেশে চলে গেছে। নির্বাসিত সাংবাদিকদের মাধ্যমে পরিচালিত অসংখ্য মিডিয়া সংস্থা গড়ে উঠেছে। যার মধ্যে রয়েছে দ্য চেসার নিউজ, ফ্লো এইচকে ম্যাগাজিন, গ্রিন বিন মিডিয়া এবং ফোটন মিডিয়া।

রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারসের তথ্য অনুযায়ী, চীন বা হংকংয়ের তুলনায় তাইওয়ানের সংবাদমাধ্যম অনেক বেশি স্বাধীনতা উপভোগ করে এবং এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ র্যাঙ্কিং পেয়ে বিশ্বের ২৪তম স্থানে রয়েছে। তবুও, দেশটি এখনও বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রসার এবং সংবাদ এড়ানোর প্রবণতার মুখোমুখি বলে উল্লেখ করেন জিআইজেএন সদস্য দ্য রিপোর্টার-এর প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা এবং সাবেক সম্পাদক শেরি লি। তিনি বলেন, “ভুল তথ্যের বিস্তার এবং চীনের প্রভাবের কারণে অনেক মানুষ খবর এড়িয়ে যাচ্ছেন। তারা তথ্য ও সাংবাদিকতাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন—কখনও কখনও এমনটাও মনে হচ্ছে যেন সবই অর্থহীন।”

বাংলাদেশ

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এখনও চাপের মধ্যে। সম্প্রতি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের পর ক্ষীণ আশাবাদ জন্মেছে। তাছাড়া গত বছরে তুলনায় এবার বিশ্ব গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে দেশটি ১৬ ধাপ এগিয়েছে। তবুও, নতুন শাসনব্যবস্থা ঘিরে সতর্ক গণমাধ্যম। অস্থির ও অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে বড় বড় অনুসন্ধানী সংবাদ প্রকাশ খানিকটা ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

এই সতর্কতার একটি কারণ দেশটিতে ২০০৯ সালে প্রণীত সন্ত্রাসবিরোধী আইনটি এখনো কার্যকর। এই আইন নিয়মিতভাবে সংবাদমাধ্যমকে লক্ষ্য করে ব্যবহার করা হয়েছে। ক্ষমতাসীনদের বিব্রত করা বা ভিন্ন মত তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের বিচার ও কারাবন্দির নজির তৈরি করেছে। ডেইলি স্টারের অনুসন্ধানী ডেটা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, ২০২৪ সালে দেশব্যাপী জাতীয় বিক্ষোভের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন মামলায় কমপক্ষে ২৬৬ জন সাংবাদিককে জড়ানো হয়েছে এবং ২০ জনেরও বেশি সাংবাদিক এখন কারাগারে। এক আলোচনা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সময় সন্ত্রাসবিরোধী আইনের অধীনে সাংবাদিক মঞ্জুরুল আলম পান্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বাংলাদেশের সাংবাদিকরা যদিও এসব কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তবে উদ্বেগ রয়েছে বাংলাদেশে বড় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংখ্যা কমে যাওয়ার বিষয়টি ঘিরে। অনেক মিডিয়া সংস্থা ইচ্ছাকৃতভাবে “পর্যবেক্ষণ ও অপেক্ষা” নীতি অনুসরণ করছে, যা দেশের চলমান রাজনৈতিক রূপান্তরকাল পার হওয়ার একটি কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি হতাশ করেছে কিছু সাংবাদিককে। কারণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য থাকার পরও তাদের পক্ষে শক্তিশালী ও প্রভাব ফেলতে সক্ষম এমন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নিয়ে কাজে নামা এবং প্রকাশ করা সীমিত হয়ে গেছে।

দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অবস্থা দেশ ভেদে খুবই ভিন্ন। মিয়ানমার, ভিয়েতনাম, লাওস এবং কম্বোডিয়ার মতো দেশে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম কার্যত নেই। কারণ এখানের মিডিয়াগুলো সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে। অন্যদিকে বৈশ্বিক গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে থাইল্যান্ড (৮৫তম) এবং মালয়েশিয়ার (৮৮তম) অবস্থানের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত। পাশাপাশি শক্তিশালী ও জবাবদিহিতামূলক সাংবাদিকতা নিশ্চিত করছে এমন কিছু উদাহরণও রয়েছে। যেমন জিআইজেএনের সদস্য মালয়াশিকিনি, এই বছর গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কনফারেন্সের সহ-আয়োজক। এছাড়া রয়েছে ব্যাংককভিত্তিক প্রচতাই। তবে গত দশকে সিঙ্গাপুর এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশের গণমাধ্যম পরিবেশে উল্লেখযোগ্য অবনতি দেখা দিয়েছে।

এ অঞ্চলের সবচেয়ে জনবহুল দেশ ইন্দোনেশিয়ায় সাংবাদিকরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিহিংসার মুখোমুখি হচ্ছেন। যার মধ্যে রয়েছে মৌখিক অপমান ও হুমকি, শারীরিক সহিংসতা, আইনি নিপীড়ন, এমনকি হত্যাকাণ্ডও; আর এর বেশিরভাগই ঘটাচ্ছে পুলিশ—এ তথ্যগুলো জানাচ্ছে দেশটির ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিস্টস অ্যালায়েন্স (আইজেএ)। এছাড়া সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকে লক্ষ্য করে সাইবার আক্রমণ যেমন ডক্সিং, অ্যাকাউন্ট হাইজ্যাকিং এবং ডিডিওএস আক্রমণও অব্যাহত রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি নির্বাহী আদেশের জের ধরে স্বাধীন মিডিয়ার জন্য টেকসই অর্থায়ন সঙ্কটের কারণে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। জিআইজেএন সদস্য জারিং–এর নির্বাহী পরিচালক ফ্রান্সিস্কা সুশান্তি বলেন, “ট্রাম্পের নির্বাহী আদেশের কারণে ইউএসএইড বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইন্দোনেশিয়ার বেশ কিছু স্বাধীন মিডিয়া সংস্থা মানসম্পন্ন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চালানোর জন্য তাদের সহায়তা তহবিল খুইয়েছে।” বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যমের সক্ষমতার উন্নয়ন, কনটেন্ট প্রোডাকশন এবং জরুরি সহায়তা প্রদান করে জারিং।

আইজেএর সাধারণ সম্পাদক বায়ু বর্ধনা বলেন, “মিডিয়া সংস্থাগুলোর সাধারণত নিজস্ব বাজেট থাকে না। ইন্দোনেশিয়ায় বেশিরভাগ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি হয় বাইরের অর্থায়নে, যেমন আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে।” এ অবস্থায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে, প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ নীতিমালা নিয়ে কাজের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। যা প্রায়ই “পরিবেশের ক্ষতি করে এবং মুষ্টিমেয় লোকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।”

এসব চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বায়ু বিশ্বাস করেন যে ইন্দোনেশিয়ালিকস এবং ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস ক্লাব (কেজেআই)–এর মতো প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টার কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এখনও টিকে আছে। সুস্তানি বলেন, “শুধুমাত্র মিডিয়া আউটলেটগুলোর মধ্যে নয়, বরং মিডিয়া ও এনজিওর মধ্যকার সহযোগিতার কারণে আরো প্রভাবশালী ও কার্যকর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির “সুযোগ বাড়ছে।”

এই প্রতিবেদনটি লিখতে জিআইজেএনের এশিয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সম্পাদকরা সহযোগিতা করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন পিনার দাগ, অলগা সিমানোভিচ, দীপক তিওয়ারি, আমেল ঘানি, মজদুলিন হাসান, জোয়ি কিউ, শেখ তানভীর মাহমুদ, এবং খলিকুল আলিম।

ন্যুক ২০০০ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বর্তমানে সিওলের হানইয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাপ্লাইড আর্ট এডুকেশন বিভাগের ছাত্র এবং একই সঙ্গে ইলাস্ট্রেটর হিসেবে কাজ করছেন। ২০২১ সালে হিডেন প্লেস–এ প্রদর্শনীর পর থেকে তিনি বিভিন্ন ইলাস্ট্রেশন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। তার প্রধান আগ্রহ হলো হ্যান্ড ড্রইং, যা শিল্প জগত নিয়ে তার চিন্তাকে তুলে ধরে।